В осеннем номере «Сноба» Евгений Водолазкин рассказал о грядущей экранизации «Авиатора» и роли Константина Хабенского, объяснил, почему китайцы читают «Лавра» как даосский трактат, и вспомнил, чем пахла советская эпоха и почему прошлое нужно «обогреть собой».

Мы с вами встречаемся в Суздале — что вы здесь делаете?

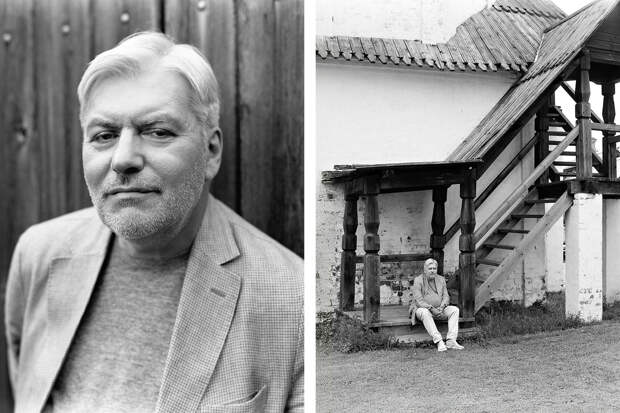

Мы с дочерью участвуем в съемках фильма в жанре докуфикшен, который будет называться «Созерцание Суздаля». Приезжаем сюда как люди, которые хотят полюбоваться совершенно удивительным городом. Согласно «Википедии», в нем 9286 человек населения, но при этом он сыграл очень важную роль в истории Древней Руси, чуть не стал столицей. В свое время Суздаль соперничал с Москвой за ханский ярлык — сейчас это трудно представить.

Как вам сегодняшний Суздаль?

Сегодня Суздаль — может быть, единственный город, если не считать, допустим, Тотьмы, где нет ничего лишнего. Никаких небоскребов, никаких жутких труб, «хрущоб». Это такой «городок из табакерки». Просто Суздаль пощадили: его спасла идея «Золотого кольца», которая возникла в 1960-е годы. Все архитектурные новации проводились здесь с оглядкой на историю города, на его туристическое предназначение. И сейчас у Суздаля другое искушение: он стал очень модным.

Здесь покупают дома москвичи, здесь отдыхают. Мы с вами сегодня видели здесь то, что принято называть народными гуляниями. Жители Суздаля уже привыкли к такому положению: они, с одной стороны, ведут себя как жители туристического города, с другой — продолжают жить прежней, размеренной жизнью. Как человек, живущий в Петербурге, я очень хорошо понимаю суздальцев. Жизнь в городе-музее — очень непростое занятие.

Мне Суздаль напоминает не столько музей, сколько руины. Не буквально, конечно, но это во всех отношениях «город, который чуть не стал…». А теперь сюда приезжают люди из городов побольше и умиляются: аутентичности, какой-то глубинной русскости и так далее. Мне здесь скорее грустно.

Мне кажется, речь здесь идет об обычной коллизии между старым и новым, но это не должно огорчать. На фоне нового старое смотрится несколько сиротливо, но это вещь неизбежная. Как ни крути, новое в значительной степени занимает место старого. Это касается не только отдаленных от нас эпох, но и времен относительно близких. Сейчас странно смотрятся многие сооружения советской эпохи. Они похожи на сумасшедшего дедушку, который вдруг выходит к гостям в разгар домашней вечеринки. Это не его время, не его круг и не его стиль.

Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Глядя на осколки прошлого, я испытываю желание усыновить ту или иную эпоху, окружить ее своей любовью, как одеялом. Мне хочется это время согреть, потому что оно никогда не вернется. Это желание у меня касается самых разных времен, от Древней Руси до 1930-х годов или 1970-х годов. Несмотря на все трагедии, люди женились, рожали детей. И я пытаюсь себя внедрить в это время, в эти декорации, обогреть собой.

Вы согласны, что «декорации» зачастую важнее событий?

Я бы даже немного расширил эту мысль: меня в прошлом интересуют не столько события, какие-то героические деяния или предательства, сколько детали. Потому что детали — то, что люди, жившие там, видели в первую очередь. Это была авансцена, на которой происходило все, что мы сегодня называем «событиями».

Меня интересуют «несобытия». Это и есть первый план бытия: крики финских молочниц в Петербурге, запахи в морском департаменте — чем там мыли полы? Это все имело свой запах. Или, допустим, стук уколачиваемых колотушкой шашек торцовой мостовой. По воспоминаниям петербуржцев, он разносился почти всегда: мостовые постоянно ремонтировали, по городу ездила целая команда, которая этим занималась. Это очень важные вещи. Они не входят ни в один учебник истории, хотя именно на этом фоне происходили все события. Пока мы не увидим эту сцену, мы не поймем события: для нас они будут возникать, как «бог из машины».

А как пахнет Петербург сегодня?

Как типичный европейский город. У меня есть история на эту тему, но она требует небольшого предисловия: в 1991 году я попал в Германию, и меня удивил запах моющих средств, которыми в супермаркетах мыли полы. Он там был какой-то сладковатый, иногда приторный. В наших же магазинах, после того как помыли полы, всегда пахло хлоркой. Я уже не говорю о туалетах.

И вот однажды мы с нашими друзьями немцами ехали в Ферапонтов монастырь. На полпути из Вологды автобус, который нас туда вез, остановился, чтобы все зашли в туалет. Туалет был без дверей: просто те, кто стоял в очереди, соблюдали дистанцию. Я зашел туда: унитаза не было, но была дырка в полу, которую очень густо, по всему периметру обсыпали хлоркой. Видимо, мыть здесь что-либо было затруднительно, зато хлорки было много. Я, конечно, многое видел, но даже меня такое количество хлорки удивило. Я вышел из туалета, после меня туда зашел немец, и я услышал за своей спиной: Oh, mein Gott! По-моему, он был готов свалиться в эту дыру от ужаса.

Сейчас в Петербурге такого нет. Более того, объективности ради скажу, что Москва и Питер чище, чем Париж и Лондон. Меня это изумило. Изумили крысы, бегающие по парижскому метро, какие-то бумажки, летящие вдаль по рельсам. При этом запахи, которые меня когда-то потрясли в Германии, сегодня перекочевали в Петербург. Он пахнет теми же моющими средствами.

Осенью этого года в кинотеатрах выходит экранизация «Авиатора». Вы уже говорили, что некоторые моменты в фильме будут отличаться от книги, поскольку не все возможно перенести в исходном виде. Можете привести пример такого «неэкранизируемого» фрагмента? Или какой-то новой линии, потребность в которой возникла — ну вот зачем-то.

Ну, например, сюжет Гейгер — Настя. Нам показалось, что действие нужно немного раскачать, подсыпать в топку дополнительную порцию угля. Сделали так, что Настя — жена Гейгера. И тут, кстати, большую роль сыграл Костя Хабенский — потрясающий актер: он участвовал в разработке этого образа. Но один образ нельзя развивать отдельно, не меняя общей ткани сценария, поэтому мы решили немного изменить историю, увеличить скорость.

Была какая-то сцена с Хабенским, где он вас особенно удивил?

Есть две ключевые сцены, причем в обоих случаях «немые»: когда его герой обнаруживает предательство любимой женщины. Он заходит в квартиру своих друзей, пока их нет дома, и находит на подушке ее волос. Сначала просто сидит, привалившись к кровати, с совершенно потерянным, опустошенным видом, а потом начинает медленно наматывать его на палец. Все это время он ничего не говорит. Это самое трудное: играть молча, не опираясь на текст. И Хабенский сыграл потрясающе.

Отдельно хочу сказать о кастинге. Егор Кончаловский придавал ему большое значение и проводил его в высшей степени тщательно. Актеры делали по нескольку дублей разных фрагментов сценария. Это сыграло свою роль. Теперь мне кажется, что, когда я писал роман, мои герои выглядели именно так. Это касается и Александра Горбатова, который исполнил главную роль, и Дарьи Кукарских, и Евгения Стычкина…

А его герой, миллиардер Желтков, был в книге?

В книге есть эпизодическое упоминание о нем, но для фильма роль разогнали до полноценной. Она очень важная структурно. Нужно было представить заморозку в качестве не только дурного прошлого, но и безумного настоящего. И Стычкин великолепно играет такого олигарха, которому срочно нужно заморозиться.

На фестивале «Красная площадь» продюсер «Авиатора» Сергей Катышев анонсировал будущую экранизацию «Лавра». Очевидно, если все получится, нас будет ждать целая вселенная из этих фильмов — в духе современных кинокомиксов, которые друг с другом связаны. И это интересная надстройка: так же как в «Авиаторе» типичные фантастические клише маскируют разговор о другом, эта сериальность может сама по себе, как формат, притягивать зрителя, который привык смотреть сериалы.

Несмотря на то что между моими романами нет ни тематической, ни даже стилистической связи, их, несомненно, связывает личность автора. По большому счету автор пишет одну книгу или, если угодно, сериал, который включает в себя все его работы. В сериале главное — ритм, который в целом соответствует ритму жизни. Этот ритм притягивает зрителя. Я поклонник полного метра, но думаю, что можно заманить человека в кино через пристрастие к сериалам, а потом вытащить его в какое-то совсем другое пространство. Условно говоря, мы с вами идем за самогоном на чердак, но я открываю чердачное окно, мы выходим на крышу — и смотрим на звезды.

Кстати о сериалах: мне вспомнилась одна история про Дмитрия Сергеевича Лихачева. Однажды ему подарили телевизор, который, насколько мне известно, он особенно не смотрел. Переключая каналы, он попал на мексиканский сериал. Спросил: «А это что такое?» Ему ответили: «Это, Дмитрий Сергеевич, мексиканский сериал». Он посмотрел на экран и сказал: «Интонации у них склочные и малокультурные». Мы с моей женой, Татьяной, когда слышим какие-то странные беседы, всегда повторяем эти слова. То была удивительная встреча Серебряного века с мексиканским сериалом. Никто из Серебряного века до мексиканского сериала не добрался, а вот Дмитрий Сергеевич благодаря своему возрасту дошел.

Получается, «Лавр» от Кустурицы теперь «на паузе»?

На паузе. Я пока не занимался «Лавром», потому что был занят «Авиатором» и другими проектами. Хочу закончить новый роман, но никак не могу найти для этого времени, все суета какая-то. Я надеюсь, что осенью все-таки его сдам. С Кустурицей мы время от времени разговариваем, подтверждаем нашу готовность к совместной работе, но дальше этого дело пока не идет — в том числе по объективным причинам.

Возможно, сразу после фильма «Как я не снял “Преступление и наказание”» Кустурица снимет его прямое продолжение — «Как я не снял “Лавра”».

Если даже так произойдет, «Лавр» будет в хорошей компании (смеется). Однажды у меня был разговор с Кшиштофом Занусси — он приезжал в Петербург по моему приглашению, и он спросил меня, вижу ли я, как можно снять «Лавра», — он прочитал его за пять лет до этого. Я сказал, что не вижу, потому что тогда действительно не видел. Теперь я вижу, как это сделать, и мое видение разделяет Сергей Катышев, глава телеканала «Кино ТВ», который теперь владеет правами на «Лавра». При всей моей нелюбви к пафосу скажу, что это настоящий подвижник культуры. Сейчас он заканчивает реставрацию Дома Кранкенгагена, который станет местом общения любителей кино и литературы.

А новый «Лавр» уже в производстве?

Как только на экраны выйдет «Авиатор», начнется работа над «Лавром». Более того, я уже написал вариант сценария — в духе средневековой поэтики. Там время идет линейно и, что самое главное, непрерывно. Это ритм вечности, который не так чтобы легко передать средствами кино с его флешбэками и прочими штучками. Этот ритм нужно полюбить, как мы любим, допустим, стук вагонных колес. В каждом отдельном таком стуке ничего вроде бы особенного: красота и вечность приходят через его непрерывность.

Этот номер «Сноба» посвящен капиталу — не Маркса, а самому разному. Если продолжать метафору про поезд, как вам кажется, что этим «стуком колес» является для нас? Есть ли что-то такое, что в одинаковой степени относится к вам, ко мне и ко всем людям в «Доме русского чаепития», где мы сидим?

Наверное, русская культура. Человек, хотя он в идеале существо всемирное, все равно возникает из той культуры, в которой рожден. Это всех нас объединяет: что бы мы ни говорили и как бы ни относились к этой культуре, с «плюсом» или «минусом», мы состоим из одного материала. Что такое, собственно говоря, народ? Это те, кто имеет общие поговорки, кто понимает фразу, например, «Ларису Ивановну хочу».

То есть это язык? Ну, в широком смысле.

Язык — это, вероятно, главное. Дальше — литература и остальное: картины, симфонии, хотя они в меньшей степени имеют национальную выраженность. Все то, что в совокупности слушают, смотрят и читают люди, живущие в пределах границ нашей страны. Если пытаться назвать все одним словом, то это культура.

И это такой «капитал», от которого нельзя отказаться.

Да, культурой как капиталом ты владеешь даже в том случае, если в нее самостоятельно не проникаешь, потому что она проникает в тебя. Ты находишься в ее объятиях, как и в объятиях языка. И в этом смысле, выражаясь по Бродскому, ты становишься «инструментом языка», а не языковым инструментом.

Единственное, что остается от всякого народа, от всякого времени, — это культура. Больше ничего серьезного не остается. Наверное, можно возразить, что есть еще чудеса техники, — все равно остаются не они. Они преодолеваются следующей эпохой. Каждое новое открытие рвет предыдущее, как тузик грелку. Поэтому я скажу, что наш основной капитал — это культура. И хорошо, когда человек не ограничивается одним ее полюсом (неважно, всемирным или родным ему). Мне кажется, что нужно иметь в виду все полюса, все цвета и полутона. Так победим.

Понятно, что все эти «цвета и полутона» различаем мы сами. А иностранцы? Вот «Лавр» довольно популярен в Китае, другие ваши книги там тоже, кажется, читают активно. Вы понимаете, что из «Лавра» вычитывают китайцы?

Это очень хороший вопрос, который меня долгое время волновал, и вдруг я нашел на него очень простой ответ. Действительно, мои книги стали популярны в Китае. Их почти все перевели или переводят сейчас. Я спрашивал, почему так, мне что-то отвечали, но ничего конкретного. А потом нашлась одна исследовательница, ее зовут Тин Сунь. Она написала статью, содержание которой мне потом многократно подтверждали. Она говорит, что интерес в Китае, например, к «Лавру» вызван не тем, что китайцы интересуются русским Средневековьем, а тем, что описанное в «Лавре» для них — идеальное воплощение идей Дао. Это их национальный взгляд, такие «национальные очки». И я подумал: «Почему нет?»

«Свою» культуру можно вычитать из «чужой»?

Да, есть способ понимания от противного. Особенности своей культуры – это то, чего нет в чужой. Всякая культура реализуется в восприятии. Культура не бывает абстрактной. Потому даже тщательно переведенный роман в контексте другой культуры уже другой. И читают его люди с совсем другим культурным опытом.

То есть наш «Лавр» и китайский «Лавр» — это две разные книги?

Абсолютно. Настолько разные, что трудно передать. И так не только с «Лавром», и не только в Китае. Условно, «Дон Кихот» был написан как попытка похоронить рыцарский роман. Сейчас судьба рыцарского романа не тревожит приблизительно никого, но «Дон Кихот» существует, это один и тот же текст, который в разные времена имел совершенно разные задачи. Потому что текст существует в восприятии.

Текст — это контекст.

Именно так. Это контекст, который существует в мозгу читающего. Этим занимается такая интересная ветвь науки, как рецептивная эстетика. И этим очень важно заниматься, потому что именно наше восприятие из одной книги делает другую.

С «Лавром» разобрались. А как воспринимают «Авиатора»? Мне кажется, это уже не столько «русский», сколько «европейский» текст — намного понятнее.

В «Авиаторе» я пытался смотреть глазами человека, который жил в Германии. Вспоминаю, что Лихачев, который был европоцентристом, не любил, когда при нем говорили «я лечу в Европу». Если он такое слышал, всегда спрашивал: «А сейчас вы где?» Поэтому я тоже не говорю «Европа», но в Западной Европе я жил и представляю себе их строй жизни. Не могу сказать, что знаю его очень глубоко, но в общих чертах — да.

К русскому тексту за границей есть определенный интерес. Он, я бы сказал, умеренный, не сравнимый с тем, который вызывает «Гарри Поттер» или, скажем, Толкин. К нам отношение довольно сдержанное, просто потому что мы очень разные. Хотя там читают великую тройку Толстой — Достоевский — Чехов. И нужно отдавать себе отчет в том, что Достоевский, вообще-то, типичный европейский романист.

Как Диккенс.

Да, он же, собственно, и «учился» у Диккенса. И начинал заниматься литературой в Инженерном училище с перевода французского романа. При этом содержание у него совсем не «европейское» — это русские проблемы, русские страсти. Все то, что Набоков впоследствии назвал «большими идеями». Герои Достоевского — категория людей, которые во имя своих фантомов готовы пойти на многое, даже на убийство. Читая его книги, я вывел такую формулу: Достоевский достаточно европейский по форме, чтобы быть воспринятым, и достаточно русский по тематике, чтобы не быть скучным.

Это не уникальный случай. Допустим, китайцы сейчас начали завоевывать европейский книжный рынок, и они учатся подавать свои проблемы как общемировые.

То же самое сделал в древности Иосиф Флавий: он пересказал Библию в интеллигибельном, как принято говорить, для римлян виде. Изначально римляне просто не понимали, о чем там речь: у них был совсем другой строй, другие понятия о чести, достоинстве и прочем. И Флавий, зная римлян, пересказал им священную историю так, чтобы они поняли. Потому что в рамках империи наладить понимание между народами было очень важно. Для римлян это сделал Флавий, для европейцев — Достоевский.

Потому что создал миф.

Миф в положительном смысле. Потому что образ любой страны — это миф. Предельное обобщение. Мифы о себе каждый народ обычно экспортирует сам. Так он постигает самого себя. Этот трафарет можно иметь в виду, не стоит лишь накладывать его на всякого встречного. Жизнь шире наших представлений о ней.

Меня рассмешила одна барышня, немка, с которой у нас был разговор о русской литературе. Она мне сказала: «Мне очень нравится Достоевский». Потом помолчала и добавила: «Но почему-то после чтения Достоевского мне кажется, что все русские — истерики. (Пауза.) Хотя вы вроде бы спокойны…» Я ответил, что это временно. (Улыбается.)

Но если серьезно, я думаю, что мифологизация — единственный способ объяснить то, что вообще объяснить нельзя. Нужно предупредить читателя: «Дальше – топь. Туда не ходи, пока не будут проложены мостки».

Этим занимается литература.

Беседовал: Егор Спесивцев

Свежие комментарии