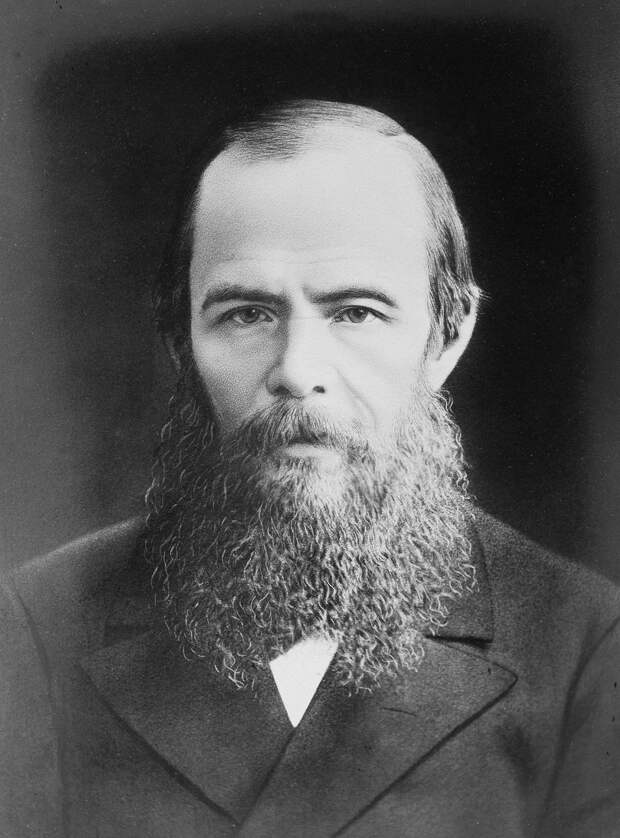

Филолог Татьяна Касаткина — о том, что из себя представляет русская религиозная философия, почему подлинные христиане радуются концу времен, как соотносятся революционные учения левого толка и религиозная мысль, какая миссия стоит перед русским народом и как правильно воспринимать романы Федора Достоевского.

Когда и как начала развиваться аутентичная русская философия, где мы можем найти ее корни?

Тут все зависит от ответа на вопрос: «Что такое философия?» Если мы имеем в виду книги, написанные так, что их захотят перевести на другие языки, чтобы понять, что такое русский человек, — то очевидно, что для Запада русская философия началась с Достоевского, поскольку бум его переводов в начале XX века преследовал (английские и немецкие писатели и критики прямо о том говорили) именно эту цель. И интерес в Европе к русским философам рубежа XIX–XX веков в значительной степени определялся тем, что (и как) эти философы писали о Достоевском.

Если мы имеем в виду то, как должна описываться история философии в России, — то нужно начать со «Слова о законе и благодати» святителя Илариона, митрополита Киевского (XI век).

Если мы имеем в виду ответ на вопрос о том, что такое человек, и вопрос о «месте человека во вселенной», то мы обнаруживаем единство русской философии сквозь века. В центре и «Слова» святителя Илариона, и произведений Достоевского — потребность понять и показать, что такое Христос, поскольку Он для них — истинный образ Человека, давно не видимый, помутненный в повседневности. Он и истинный образ народа. Он, обретение Его образа в самих себе, соответственно, и есть истинная цель жизни человека и народа. Заметим, что жизнь человека и народа будет существенно различаться в зависимости от того, в чем мы видим ее цель — и видим ли мы саму жизнь в пределах до порога смерти или и за ее порогом.

Русская философия — это всегда религиозная философия?

Почему русская? Любая философия — это очень долгое время религиозная философия. Европейская философия веками повторяла слова Климента Александрийского о том, что философия — служанка богословия. Философия дохристианская рядом с богословием рассматривалась Климентом как Агарь рядом с Саррой. Агарь, по решению Сарры, родила Аврааму дитя, пока Сарра оставалась бесплодной, и он получил временное утешение. Но не в этом его порождении был ответ на вопрос Авраама о бессмертии. Ответ Авраам получил лишь тогда, когда в союз Авраама и Сарры пришел Третий, Бог, посетивший Авраама у дубравы Мамвре, — Он оживил умершее чрево ее — и родилось дитя, ставшее залогом бессмертия для Авраама и для всего человечества.

То есть речь идет о том, что философия вне перспективы, открываемой богословием, дает лишь частные и временные ответы. Ответы, которые, как мы можем видеть, созерцая европейскую философию двух предыдущих веков (торжественно провозгласившую свое освобождение от богословия), способны скорее привести в отчаяние, чем вывести из него. Ответы, которые играют на понижение представления человека о себе.

А человек — такое странное существо («словесное», как называет его богословие), — он имеет свойство становиться тем, что ему о нем говорят. Это связано с тем, опять-таки, странным обстоятельством, что человек лишен инстинктов. Инстинкт — не путать с рефлексом — это сложная поведенческая программа. И как-то ориентируют его в жизни те культурные максимы, которые ему сообщаются в ходе его взросления и далее, в течение жизни. Если его ориентируют на образ Человека-Христа, он будет поднимать глаза к небесам, он научится все в жизни видеть в высшей перспективе, он научится жить самоотверженно. Если его ориентируют на образ животный, он будет упираться взглядом в то, что у него общего с животными, — а это алчность во всех ее проявлениях.

Проблема в том, что алчность не удовлетворяется тем, на что она направлена: все слишком быстро приедается и истощается. Самоотверженность почему-то приносит гораздо более длительное, неистощимое удовлетворение. А алчность очень быстро приводит в отчаяние: с одной стороны, алчность заставляет считать служебным процесс достижения ценного, — то есть обесценивается большая часть времени жизни, — с другой стороны, полученное стремительно теряет ценность.

Русская религиозная философия, начиная с Достоевского, таким образом, становится ответом на проблемы, возникшие благодаря «освободившейся», уволившейся со службы европейской философии.

А зачем нужна религиозная философия, если есть сама религия, Священное Писание и тексты Отцов Церкви? Какие вызовы времени была призвана разрешить именно философия такого рода в конце ХIХ века?

Философия — в лице Сократа — появляется как метод, позволяющий довести человека до правильного видения того вопроса, который он задал. Правильно увидеть вопрос — значит найти на него ответ. Сократ называет себя повивальной бабкой, а свой метод — родовспоможением.

То, что появляется как метод, — нуждается в том, кто поставит перед ним вопросы. Тот, кто ставит вопросы, нуждается в методе поиска ответов. Отцы Церкви, когда пишут свои тексты, пользуются методами философии. Религия ставит вопросы, философия предлагает методы их рассмотрения. Отказавшись от религии, философия начинает рассматривать вопросы, предлагаемые ей в горизонте естественных наук. То есть она никогда не госпожа на самом деле. Вопрос лишь в том, кому она будет служить.

Русская религиозная философия появляется как напоминание об истинном размере человека, позволяющем задавать вопрос о смысле жизни. Потому что философия в рамках естественных наук объявляет вопрос о смысле и цели жизни лишенным смысла, — а человек плохо выживает в отсутствие перспективы. Ну и вообще: когда человек не может ответить на вопрос, куда он идет, его даже нельзя назвать заблудившимся, — даже заблудиться можно, только имея в виду цель.

В Серебряном веке был настоящий бум оккультизма, спиритизма и сопутствующих этому сомнительных практик. Как отличить подлинное религиозное философствование и высокую христианскую мистику от пустого мистицизма и псевдорелигиозной экзальтации?

Я бы не назвала эти практики сомнительными, хотя бы потому, что ими интересовались и в них участвовали весьма умные люди (в том числе — некоторые из тех, кого мы и называем философами Серебряного века), оставившие след в истории культуры. А отличить одно от другого, с одной стороны, очень просто, с другой — совершенно невозможно. Это можно, наверное, сравнить с тем, как воспринимает музыку человек с наличием или отсутствием слуха. Потому что у человека «со слухом» даже может не быть ярко выраженного мистического опыта, — но он понимает, где рассказывающий говорит «как на самом деле», а где врет, берет не ту ноту. Но если у человека это шестое чувство не проявлено, — ему все будет слышаться как мутное и невнятное, скучное и утомительное. Или как невероятное, как сказка, которой, конечно, не бывает, но в этом случае авторитетные люди вроде говорят, что была. Такой человек в определении того, что истинно, а что пусто, может лишь положиться на авторитет. Так же как многие приобщаются к музыке, выбирая тех композиторов, о которых им авторитетно сказали, что они гениальны.

И это правильный путь: если авторитеты хорошие, — это путь обучения слышать, воспитания слуха. Проблема возникает тогда, когда авторитетами становятся по наследству, когда в роли авторитета начинают выступать люди «без слуха». Достоевский называл их «условные лучшие люди». Условные лучшие люди могут лишь держаться за традицию, отрицая все новое. Они не умеют различить, что в новом пустое, а что духовно продолжает традицию — и часто из нового выбирают то, что продолжает традицию по форме. А это-то как раз чаще всего и оказывается пустым.

Надо понимать, что на рубеже веков (что интересно — и XVIII–XIX, и XIX–XX, и XX–XXI) бум личных мистических практик разного рода возникает, по крайней мере — на русской почве, в связи со следующим витком «обмирщения», иссыхания духовных источников в секуляризующейся культуре. И это иссыхание в XVIII и XIX веках захватывало и церковь, подчиненную государству, в результате чего она, по словам Достоевского, оказывается «в параличе». Вспомним Пьера Безухова — в начале XIX века люди идут в масонство, потому что не находят в церкви понятных им практик духовного роста: то, что было духовными практиками, превращается во внешние ритуалы, встроенные в государственную жизнь. В XX веке Русская церковь, наоборот, пережив 70 лет гонений и очистившись, оказалась той, к которой прежде всего побежали за живой водой личного опыта.

Как в русской религиозной философии преломился марксизм, к каким причудливым результатам привело смешение религиозной эсхатологической оптики и революционных учений левого толка?

Я бы не назвала эти практики сомнительными, хотя бы потому, что ими интересовались и в них участвовали весьма умные люди (в том числе — некоторые из тех, кого мы и называем философами Серебряного века), оставившие след в истории культуры. А отличить одно от другого, с одной стороны, очень просто, с другой — совершенно невозможно. Это можно, наверное, сравнить с тем, как воспринимает музыку человек с наличием или отсутствием слуха. Потому что у человека «со слухом» даже может не быть ярко выраженного мистического опыта — но он понимает, где рассказывающий говорит «как на самом деле», а где врет, берет не ту ноту. Но если у человека это шестое чувство не проявлено — ему все будет слышаться как мутное и невнятное, скучное и утомительное. Или как невероятное, как сказка, которой, конечно, не бывает, но в этом случае авторитетные люди вроде говорят, что была. Такой человек в определении того, что истинно, а что пусто, может лишь положиться на авторитет. Так же как многие приобщаются к музыке, выбирая тех композиторов, о которых им авторитетно сказали, что они гениальны.

И это правильный путь: если авторитеты хорошие — это путь обучения слышать, воспитание слуха. Проблема возникает тогда, когда авторитетами становятся по наследству, когда в роли авторитета начинают выступать люди «без слуха». Достоевский называл их «условные лучшие люди». Условные лучшие люди могут лишь держаться за традицию, отрицая все новое. Они не умеют различить, что в новом пустое, а что духовно продолжает традицию — и часто из нового выбирают то, что продолжает традицию по форме. А это-то как раз чаще всего и оказывается пустым.

Я думаю, в самом общем смысле на этот вопрос можно ответить цитатой из письма Достоевского А. Г. Ковнеру: «Христианин, то есть полный, высший, идеальный, говорит: “Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем”. А коммунар говорит: “Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить”. Христианин будет прав, а коммунар будет не прав». То есть проблема возникает тогда, когда христианского поведения, самоотдачи, начинают требовать не от себя, а от всех вокруг.

Но русские религиозные философы (здесь, наверное, Сергий Булгаков — самый яркий пример) шли от марксизма к христианству, потому что и в марксизме видели зачатки философии, если не всеединства, то всечеловеческого единения. Шли, понимая по дороге, что насильственного духовного возрастания быть не может — а значит, не может быть насильственного единения, что соединенное человечество — это не гурт, собранный в загон, а переход на душевный и духовный уровень взаимодействия, способность ощущать другого как себя. И для этого нужна другая перспектива, другой горизонт постановки вопросов. Нельзя насильно сделать людей братьями. Насильно их можно только дополнительно разъединить законом, регулирующим их взаимоотношения, чтобы они друг друга не слишком повреждали при взаимодействии.

Почему русские философы и Достоевский вместе с ними решили, что миссия русского народа — объединение всего человечества? На какие религиозные источники они опирались, аргументируя эту позицию?

Ну, тут логичнее было бы сказать, Достоевский, и другие русские философы вместе с ним. И именно Достоевский сказал о глубинном существе этой идеи — а не о ее политических контурах и прагматике. Поэтому он говорит, собственно, не о миссии, а о способности. Главное в этой способности, с его точки зрения, — умение и даже стремление простить и извинить любую особенность, увидеть в отличии — красоту. Это то, чему последние годы пытались навязчиво, кривовато и насильственно обучить все человечество — и чему, с точки зрения Достоевского, не нужно учить русских.

Но я лучше процитирую: «Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические способности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо осенит собою счастливую землю».

Мысль о всеединстве как об абсолютном благе лежит в основе нашей религиозной философии, но общий интеллектуальный тренд конца ХIХ века был совсем другой — западные философы и художники культивировали индивидуализм и имморализм. Почему отечественная мысль пошла не в том же направлении?

Если бы она пошла в том же направлении — она была бы третьесортной и никому не интересной. Но она не последовала за европейской философией — она ответила на ее больные вопросы. Она стала не подражать, а собеседовать — и именно поэтому приобрела мировой масштаб. Вдруг выяснилось, что Россия сохранила религиозную перспективу, утраченную «передовым» Западом, оставленную им позади, и на которую он не намеревался оглядываться, считая, что все это просто «старые слова». Россия принесла ему старые слова как заново почувствованную мысль, «старые сказки» как новый опыт.

Как по мнению русских философов должно быть достигнуто единство народов, если даже на уровне интеллектуальной повестки Россию того времени с остальными цивилизациями не связывало абсолютно ничего? И возможно ли это единство сегодня, когда ситуация стала еще хуже?

Говорят, ночь темнее всего перед рассветом.

Чувственный опыт, опыт прозрения для русской мысли дороже эмпирически доказуемого, а логика всегда уступает чуду. Почему так повелось в нашей традиции? И насколько опасным бывает такое доверие чистому наитию духа?

Тут надо уточнить, что «эмпирически доказуемо» значит именно «доказуемо через опыт» — но речь идет о разных опытах, конечно, и вы это удачно передали, используя во втором случае иностранное заимствованное слово, имея при этом в виду опыт, неизменно воспроизводимый при соблюдении определенных параметров. Строго говоря, и опыт прозрения, мистический опыт тоже воспроизводим при соблюдении ряда параметров — просто этих параметров на порядки больше и их формализовать намного сложнее, потому что это опыт не субъект-объектного, а субъект-субъектного взаимодействия.

Насчет же логики и чуда — они тоже совсем не противоречат друг другу. В определенном горизонте восприятия (если мы признаем наличие Бога), чудо именно логически должно периодически возникать в течении событий, как проявление воли Того, Кто побеждает и преображает, если захочет, порядок естества.

Наша традиция просто более склонна не к работе над вещью (безвольной и безгласной, мертвой), а к взаимодействию с вещью, к любовному отношению с вещами мира, которые еще и слова Бога, обращенные к нам.

Когда вы говорите о «чистом наитии духа» — вы, очевидно, имеете в виду некое «откровение» человеку в усиленно уединенном состоянии — и поэтому неверифицируемое. Такое откровение действительно опасно — и, скорее всего, возникает благодаря болезни (это не обязательно значит, что оно неистинно). Но истинное откровение чаще всего проявляется как откровение связей между вещами мира, как созерцание того самого всеединства. И оно, наоборот, усиливает здоровье.

Романы Достоевского — это ведь на самом деле философские религиозные трактаты, а не просто художественная литература?

Романы Достоевского — это именно что не трактаты. Трактаты рассуждают об идеях и передают читателю знание о них. Достоевский дает читателю почувствовать и пережить идею, он, в сущности, создает в своих романах пространство возможности получения мистического опыта, возможности встречи со Христом, возможности научиться прозревать Христа в ближнем. Искусство ведь и возникло первоначально как сопровождение культа, с целью передачи огромному большинству недоступного или труднодоступного для него опыта (не знания, а именно опыта!), получаемого незначительным меньшинством в непосредственном откровении. Флоренский говорил, что иконостас в церкви — это способ сделать для нас в храме видимыми лица невидимых для нас Присутствующих (то есть искусство — это проводник, вводящий во взаимодействие со всем объемом бытия, для тех, кто «не обладает глазом», как сказал бы Достоевский).

Заметим, что и те трое, которым в православии присвоено, присоединено к имени слово «богослов» (св. Иоанн Богослов, св. Григорий Богослов, св. Симеон Новый Богослов) владели художественным словом, и диалоги Платона — не трактаты, они построены по принципу художественного текста. Трактат отстраняет от того, о чем говорит — великий художественный текст вводит в самую сердцевину того, о чем говорит. Так внутри событий жизни Сони Мармеладовой («вечной Сонечки»), нам открывается и крестный путь Христа, отдающего себя, не защищаясь, в руки человечества, на позорную и унизительную казнь (в шестом часу вышла, в девятом вернулась — это время Распятия Христова) — и мы можем почувствовать ужас и позор Распятия, мы, привыкшие его воспринимать как торжество и победу, забывая, чем эта победа обеспечена. И всеобъемлющее материнство Богоматери (именно так ее видят у Достоевского каторжные в эпилоге). Заметим, что Достоевский таким образом почти в точности воспроизводит православную икону Софии, где София, которую окружают фигуры Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя — не «вечная женственность», но то общее, что их всех объединяет: способность абсолютного отвержения себя для исполнения замысла Господня.

Я могу об этом много говорить, я об этом книги написала, часть из которых есть в свободном доступе в интернете. Наверное, лучше отослать заинтересовавшегося читателя к ним, поскольку для демонстрации того, как Достоевский дает нам возможность почувствовать и пережить, а не узнать лишь, нужно проводить скрупулезный анализ текста.

Многих пугает христианское учение о конце времен. Давайте проясним: почему для подлинного христианина это высшая точка истории и не горе, а благо?

Для христианина конец времен — это переход из ограниченного бытия в бытие другого масштаба, из трехмерного пространства, где был заключен человек после грехопадения — для обеспечения ему той автономности, которой он пожелал — в многомерное пространство, открытое духу и адекватному духу телу. Как говорит апостол Павел, не все мы умрем, но все изменимся. Это как выход из песочницы (или из утробы) в большой мир, где ты со всем связан и взаимодействуешь. Как это может быть горем? Но сотворенный нашими руками конец времен — это горе, потому что это предел ненависти, алчности и уединенного состояния.

Центральное место русской религиозной философии — как раз учение о конце времен, эсхатология. Сегодня разговоры о конце света отнюдь не философские, он ассоциируется исключительно с политикой и ядерным оружием. А что в ответ на это нам говорит христианская мистика? Когда ждать Апокалипсиса, как к нему готовиться с пользой для души и что должно к нему привести?

«Апокалипсис» значит «откровение». И в этом смысле можно сказать, что он происходит всегда, что он происходит для каждой души в тот момент, когда она к нему готова. А готовиться к нему можно только одним способом: воспитывая свою душу. Какой она должна стать в результате воспитания — указано в Нагорной проповеди.

Свежие комментарии