«Сноб» рассказывает, почему шампанское долгое время считалось напитком с дефектом, но потом стало популярным и какую роль в этом сыграли пузырьки.

Углекислый газ от дьявола

Как и многие алкогольные напитки, шампанское появилось случайно. Причем изначально оно пугало самих виноделов: наблюдая за пузырьками, они испытывали мистический страх. Такое отношение к пузырькам сформировалось по нескольким причинам.

В XVI веке большинство вин во Франции выпускали монахи. Они делали тихое вино, но при этом мало понимали, благодаря каким процессам оно получается: о причинах брожения у монахов имелись чуть более точные представления, чем о происхождении радуги. Некоторые виноделы могли только догадываться, что в винограде есть сахара и дрожжи, которые вступают между собой в реакцию и образуют спирт. Незнание этого процесса и привело к появлению игристого.

Первые свидетельства об игристом относятся XVI веку — считается, что его приготовили в Лангедоке в 1531 году. Однако развитие игристых произошло в более северном и прохладном регионе Франции — Шампани.

Шампанские монахи ежегодно собирали урожай. Они отжимали его и ставили сусло на брожение в бочках. Ближе к зиме в Шампани наступали холода. С их наступлением дрожжи «засыпали», переставали перерабатывать сахара в спирт. В результате брожение в бочках останавливалось. Заметив, что вино перестало бродить, монахи полагали, что оно готово. Поэтому они разливали вино по бутылкам, чтобы открыть спустя несколько месяцев. Однако весной в Шампань возвращалось тепло, с которым дрожжи просыпались и продолжали поедать недобродившие сахара. То есть процесс брожения запускался вновь.

«Как известно, брожение сопровождается выделением углекислого газа, — рассказывает президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко. — Поэтому, открывая бутылки весной, монахи удивлялись, что пробка из них выстреливает, а в самом вине кишат пузырьки».

У многих людей, живших в монастырях, в XVI–XVII веках только начало формироваться научное сознание. Но и оно было далеко не таким, как сегодня: например, о роли дрожжей в виноделии науке станет известно только в середине XIX века, поясняет Косенко. По этой причине монахи были склонны упрощать картину мира, объясняя незнакомые им явления «Божьей волей» либо, наоборот, происками дьявола.

Некоторые боялись пузырьков, добавляет федеральный бренд-амбассадор «Дома Захарьиных» Олег Филиппов. Из-за непонимания виноделы называли пузырьки «дьявольскими» и даже пытались с ними бороться.

«Как выглядела эта борьба — сказать трудно. Но можно предположить, — рассуждает Филиппов. — Вероятно, монахи замечали, как пузырьки со временем испаряются, поэтому они могли оставлять бутылки открытыми до тех пор, пока из них не выйдет углекислый газ».

Бутылки-убийцы

Пузырьки не нравились виноделам и по другой причине: они портили имидж производителя, делая его работу опасной, во многом потому, что заказчиками вин часто выступали крупные феодалы, рассказывает президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко:

«Имидж бренда сейчас и в XVI–XVII веке — совершенно разные вещи. Представьте себе, что герцог получает от монахов тихое вино. Но потом вдруг ему привозят напиток с непонятными пузырьками. Герцог негодует, но не идет решать вопрос о качестве вина с производителем в антимонопольную службу или комитет по потребительскому надзору. Он решает его гораздо более суровыми способами — на свое усмотрение».

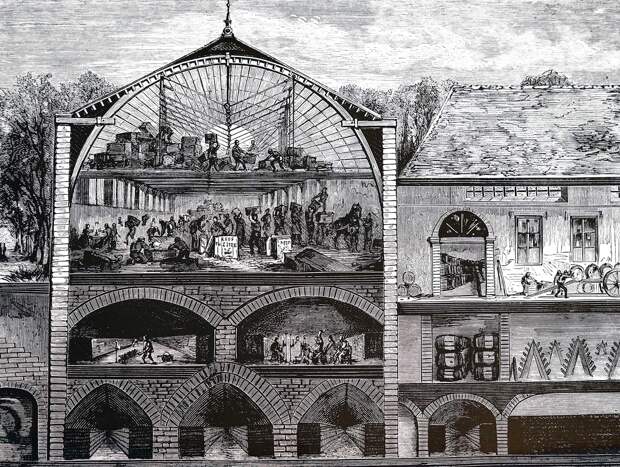

Опасным производство игристого было еще на стадии выдержки. Как известно, углекислый газ создает внутри бутылки давление. Чем оно сильнее, тем выше вероятность, что бутылка взорвется. При этом технология печей в то время не позволяла выдувать толстые и крепкие бутылки, поэтому вино насыщалось углекислым газом в хрупких емкостях с тонкими стенками, предназначенными для тихих вин, рассказывает Олег Филиппов. Давление в них часто достигало 6 атмосфер, из-за чего бутылки взрывались.

«Когда у вас в погребе хранится, например, тысяча бутылок, взрыв одной из них запускает цепную реакцию — острые осколки начинают летать с огромной скоростью по всему погребу», — поясняет Филиппов.

Взрывы происходили очень часто. У Пьера Периньона, которого многие считают создателем шампанского, сохранилась запись об учете товара — из нее следует, что около 60% вина не доживало в бутылках до весны, так как взрывалось, добавляет Владимир Косенко.

Так как спуск в погреб с игристым был для виноделов опасным, они одевались примерно так же, как феодалы на рыцарские турниры, которые, впрочем, уже выходили из моды.

«В музеях хранится экипировка специалистов, работавших в погребах Шампани, — рассказывает Владимир Косенко. — Они напоминает защиту для японского фехтования: на руках — крепкие перчатки с высокими рукавами, плечи покрыты подобием доспехов из кожи, а на лице сетчатая маска из металла, которая защищает от осколков глаза и другие органы».

Опасность сохранялась до XIX века. В 1800 году Антуан Миллер, работавший в хозяйстве знаменитой вдовы Клико, попросил своего знакомого аптекаря, который делал склянки для лекарств, выдуть крепкую бутылку для игристых, говорит Олег Филиппов. Аптекарю это удалось. Со временем виноделы стали надевать маску все реже.

Жирная кухня и эйфория

Шампанцы много работали над вкусом. Он был особенным, так как прохладный климат региона отражается в составе винограда. Из-за недостатка тепла, ягоды во время созревания набирают меньше сахаров и сохраняют больше кислот, которые придают вину легкости и хрусткости — когда человек делает глоток охлажденного вина, ему может показаться, что он надкусывает свежее и сочное зеленое яблоко. Все эти качества хорошо проявляются в некоторых сортах винограда, которые местные виноделы долго подбирали. Путем опытов виноделы Шампани пришли к тому, что лучшие легкие игристые получаются в их регионе из белых сортов «пино гри», «арбан», «шардоне», «пти мелье» и «пино блан», а также красных «пино нуар» и «менье».

Большую роль в популяризации игристых из Франции сыграла Англия — она была основным покупателем вин из Шампани. Вероятно, ее любители вина и научили французов ценить пузырьки.

«Англичане закупали в Шампани тихие вина в бочках, но потом разливали их по бутылкам, — рассказывает президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко. — Так как вино из Шампани казалось англичанам непривычно кисловатым, они добавляли в него сухофрукты, например изюм. А в нем содержится сахар, который начинал поедать дрожжи и запускал образование углекислого газа в бутылках. Говоря простым языком, напузыривал его».

Кисловатое вино с чуть щекочущими пузырьками хорошо подошло к английской кухне, в которой много жирных блюд — оно контрастировало с тяжелой и жирной пищей, приятно облегчая ее приторность.

Видя успех в Англии, из которой приходили большие доходы, шампанские виноделы примерно с XVIII века начали разделять производство тихого вина и вина с пузырьками. Со временем они начали поставлять на остров уже игристое в бутылках.

«Эти игристые перевозили голландские моряки, — рассказывает федеральный бренд-амбассадор “Дома Захарьиных” Олег Филиппов. — Моряки надеялись, что они не будут взрываться и выстреливать, так как крепили пробки к бутылкам веревками — чем-то вроде шпагата. Однако в пути веревки перегрызали крысы, из-за чего во время качки бутылки выстреливали и вино выливалось. Борясь с этим, моряки придумали крепить пробки металлической проволокой «мюзле», которую используют для упаковки игристых до сих пор».

Игристые, которые поначалу вызывали у монахов страх, со временем находили все больше поклонников и в самой Франции — рост его популярности связан с эффектом, который создают пузырьки.

«Секрет шампанского прост, — рассказывает президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко. — Он заключается в воздействии алкоголя на человека. Первая фаза алкогольного опьянения — это состояние эйфории. А пузырьки помогают алкоголю быстрее поступать в организм через слизистую. То есть эйфория от шампанского наступает гораздо быстрее, чем от тихого вина. Достаточно двух-трех глотков, и человеку резко хорошеет — у него переключается настроение. Но важно, что он еще не пьян. Поэтому игристое так хорошо зашло, несмотря на предрассудки насчет пузырьков. Даря быструю эйфорию, оно не имело конкурентов среди алкогольных напитков».

Автор: Алексей Синяков

Свежие комментарии