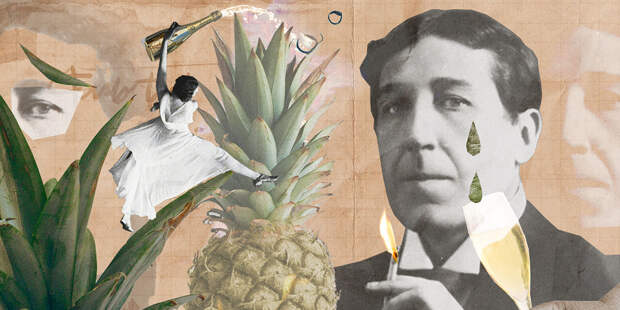

Поэт, историк литературы Валерий Шубинский — о том, почему пошлость в поэзии не может быть самоценной, похож ли Трамп на Северянина, почему автор «Ананасов в шампанском» важен для истории культуры, но не для искусства, и чем подкупает искушенных читателей его «абсолютно трэшевый» стиль.

Первое, в чем обвиняют Северянина, — безмерная пошлость, безответственное отношение к слову. А что если вся его поэтика попросту пародийна? Если так, то и претензий к ней быть не может.

Пародийность поэтики обозначается особыми маркерами. Другое дело, что в XX веке существует тип «гибридной» поэтики, когда пародию трудно отделить от серьезного высказывания, границы между ними зыбки. Такого много у обэриутов. Есть поэты-маски, ну хоть Пригов. Но у Северянина этого нет. Его ирония, как правило, — ирония продвинутого мещанина, тронутого «актуальной» культурой, в адрес мещан более простодушных.

Еще у него есть, так сказать, кураж. Он знает, что расхваливать себя неприлично, но ему рассказали, что гению законы не писаны. И он немного этим упивается и дразнится. Но никакого двойного дна за его поэзией нет. Это видно по его поздним стихам, в которых он без всяких ухищрений высказывает свои мысли. Ну вот смотришь, каковы эти мысли, каков его уровень образования, представлений о мире — и понимаешь, что он не «притворялся» и в свои лучшие годы.

А почему пошлость не может быть в поэзии самоценной? Гумилев же настаивал на самоценности глупости, защищая одного «бездарного» поэта перед своими товарищами.

Гумилев так говорил о Сергее Нельдихене, которого бездарным не считал никто и у которого как раз «глупость» была скорее маской. Гораздо интереснее то, что он писал про Северянина, про то, что в его лице обрел голос в поэзии «человек газеты», новый массовый горожанин, который «говорит с парикмахером о любви и с возлюбленной о брильянтине», безвкусный, бескультурный, но полный жизненной энергии. Интересно, что Северянин понял это как похвалу и потом всегда с пиететом поминал Гумилева, хотя был очень обидчив и злопамятен. Но у Северянина эта жовиальная пошлость равна себе. Она никак не переосмысляется, она просто «выражена».

Какие задачи ставит перед собой «подлинная» поэзия?

Поэзия может быть разной, точнее, поэзией можно называть разное. Я ищу в стихах, ну, чтобы без пафоса, какую-то работу с пространством, временем, какое-то новое ощущение «места человека во вселенной», что ли… Понятно, что у Северянина с этим все не очень хорошо, что он тут не идет в сравнение не только с Ахматовой или Хлебниковым, например, но и с Софьей Парнок и Тихоном Чурилиным. Важно подумать: а что в нем все же есть, за что мы его помним? И здесь ответы могут быть самые разные.

Предыдущий вопрос был подводкой к тому, который прозвучит сейчас. Некоторым может показаться, что снисходительное отношение к Северянину — только интеллигентская инерция «правильно» выученных филологов. Но ведь поэзия многообразнее любых наших представлений о ней и ожиданий. Мера «подлинности» каждого конкретного стихотворения не зависит от теоретических выкладок филологов — их язык просто не способен зафиксировать событие, развернутое в поэтической речи. Тогда на каком основании вы отказываете Северянину в творческой состоятельности, в его соответствии «подлинно поэтическому»? Почему такое отношение к нему — это не просто вопрос частного вкуса?

Ну, во-первых, если филологи не могут зафиксировать важное поэтическое событие, то это плохие филологи. Кто первым чутко отзывался на все значимые события в поэзии первой половины ХХ века — от акмеизма и футуризма до ОБЭРИУ, — разве не Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский, Жирмунский? Каждый имеет право на частный вкус, но не каждый — на то, что его вкус будет кому-то интересен. Вы же не спрашиваете меня о балете или керамике, потому что мое мнение об этих искусствах не имеет для вас никакого значения, и это совершенно оправдано.

Северянин обращался к абстрактному читателю, который, цитируя Набокова, есть «только проекция автора в бесконечность», — или просто исполнял определенный социальный заказ?

На этот вопрос мне трудно ответить, но он несомненно любил своего читателя и находился с ним в симбиозе. Там было до поры идеальное социальное и интеллектуальное тождество поэта и большинства его читателей. Потом у читателя появились другие кумиры, и Северянин к нему приспособиться не смог. Он ведь и в эмиграции был уже совсем не так популярен с 1920-х.

«Эстрадная» поэзия — это изобретение Северянина?

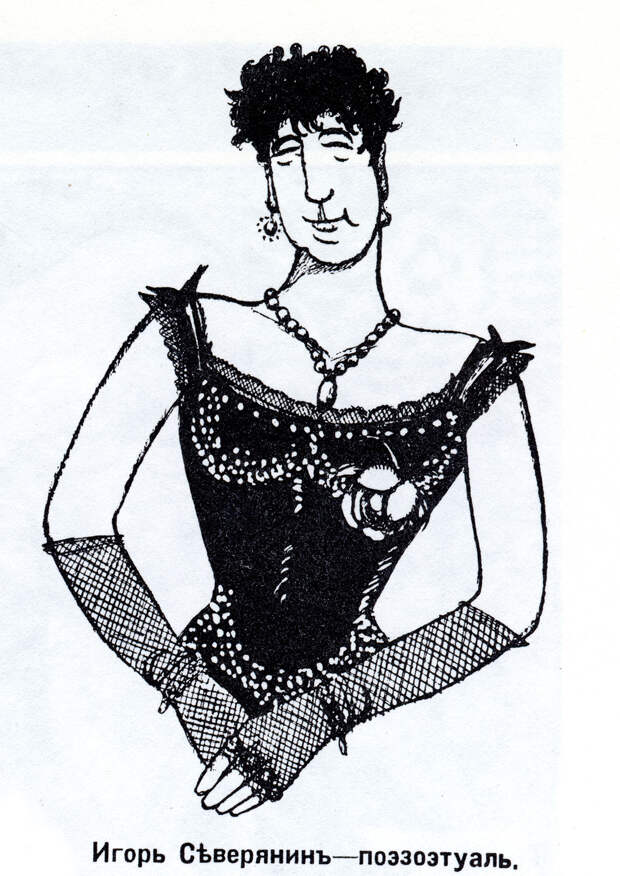

Стихи с эстрады начали читать задолго до Северянина, но сначала это делали артисты. А вот широкое распространение публичных, не салонных, чтений поэтов — это десятые годы. Северянин тут был не одинок, и он даже не был каким-то особо талантливым шоуменом (тут ему было далеко до гилейцев или до Клюева), но в силу специфики его поэтики, аудитории, его позиционирования, которое гораздо больше напоминало статус популярного артиста или певца, чем литератора, он оказался привязан к эстраде и много гастролировал.

Чем его «эстрадная» манера отличается от той, которая была подхвачена шестидесятниками и продолжилась уже в наше время? Я имею в виду поэтические турниры, слэмы, гастрольные туры сетевых поэтов... Мне кажется, перформативность Северянина, Вознесенского и Ах Астаховой, существующая в разных исторических и эстетических контекстах, качественно отличается.

Преемственность есть (например, если говорить о поэтике, — у Вознесенского), но шестидесятники скорее ориентировались на образ Маяковского — стадионного трибуна, что предусматривало и определенные хитрые отношения с государством (чего у Северянина не было). Если говорить о последних десятилетиях, то тут скорее уместно говорить о Воденникове, о Полозковой* (Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в свой список террористов и экстремистов).

Ах Астахова et tutti quanti — это просто коммерческая раскрутка абсолютно бездарных и беспомощных мальчиков и девочек, попытка искусственно создать эстрадных кумиров. Слэм — это вообще установка на «минуту славы», состязание за нее. А Северянин ни с кем не состязается, он же «король».

Однажды вы сказали, что Трамп — это Северянин от политики…

Это была шутка. Я имел в виду такие черты личности Трампа, как эгоцентричность, эпатажность, гигантизм претензий и любовь к базарной роскоши. Но сравнение поэзии и политики — вещь неблагодарная.

Венедикт Ерофеев называл Северянина своим любимым поэтом. Это своеобразная провокация или искреннее признание?

Думаю, в его случае это был эпатаж.

А какому читателю Северянин нравится сегодня — и за что? Чем он «цепляет» даже искушенную аудиторию — например, Татьяну Толстую или Григория Дашевского (в одном из выпусков «Школы злословия» они долго обменивались симпатиями в адрес Северянина).

К слову о «филологах». Вы ссылаетесь не на соседа по лестничной площадке, а на Ерофеева, Толстую и Дашевского. Чем близок Северянин Татьяне Никитичне, лучше спросить у нее. У Дашевского, как и у Ерофеева, уже не спросишь, увы. Поэтому предположу, что Дашевский, с его вкусом к остранению поэтической речи, видел какие-то интересные в этом смысле ходы у Северянина. Кроме того, ведь то, что написано всерьез, необязательно читать всерьез и с пафосом. Можно видеть в Северянине колоритную и яркую деталь культурно-языковой истории. Можно упиваться китчем, трэшем как источником творчества.

У Северянина можно найти какой-то конфликт, что-то драматичное и рефлексивное (скажем, после эмиграции), или он весь — только безжизненный стилизатор?

Уж точно не стилизатор, он вообще не понимал, что такое стиль (но собственный, хотя и совершенно трэшевый, стиль создал). Он был очень живым и непосредственным, этого не отнимешь. Но все драмы в его стихах — на уровне тогдашнего немого кинематографа или нынешнего телесериала (с чего начали, туда и пришли):

Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,Ради нашей дочурки, крошки вроде крола:У тебя теперь дачи, за обедом — омары,Ты теперь под защитой вороного крыла…

Ну и так далее. И хвастовство тем, что его стихи «идут шестым изданием» — на фоне войны. Их конец мы тоже помним:

Друзья! Но если в день убийственныйПадет последний исполин,Тогда ваш нежный, ваш единственный,Я поведу вас на Берлин!

В эмиграции он, конечно, тосковал по родине, как все. Иногда это выражалось в хороших стихах. «Классические розы» — хорошее.

В чем главная сила Северянина-поэта?

У него была непосредственность чувства (пусть он и чувствовал обычно вещи банальные и не самые возвышенные, а думал вообще глупости), детское упоение жизнью, милое простодушие, драйв. Было стихийное чувство языка, при всем бескультурье — ведь его воляпюк, все его «гарсон, сымпровизируй изящный файф-о-клок» — все это по-своему выразительно, и отдельные слова даже остались в языке («бездарь»). Он в чем-то повлиял на Пастернака, но сам этого не ценил: он Пастернака не понимал и почти ненавидел, как и Цветаеву.

Но главное — Северянин важен историко-культурно. Он же был типичным полуинтеллигентом, который в 1910 году читал Фофанова и Лохвицкую, актуальных в начале 1890-х, и гордился тем, что читает их, а не Надсона. И вдруг он открыл для себя модернистскую культуру, ее внешние и «потребительские» стороны, и решил быть в ней новатором. И это оказалось востребовано не только широкой публикой, но и самими мэтрами модернизма, тем же Брюсовым, потому что эпатаж Северянина был похож на то, чем они сами занимались в юности. И это все на фоне стремительного изменения быта, появления автомобилей, лифтов, аэропланов и т.д. — и это все переживается обывателем с таким же детским изумлением, которое Северянин и выражает. Это очень интересно.

Михаил Айзенберг как-то говорил о том, что значения того или иного явления в культуре и в искусстве могут не совпадать. Северянин очень в меру существенен для искусства, а для истории культуры и общества важен.

Свежие комментарии