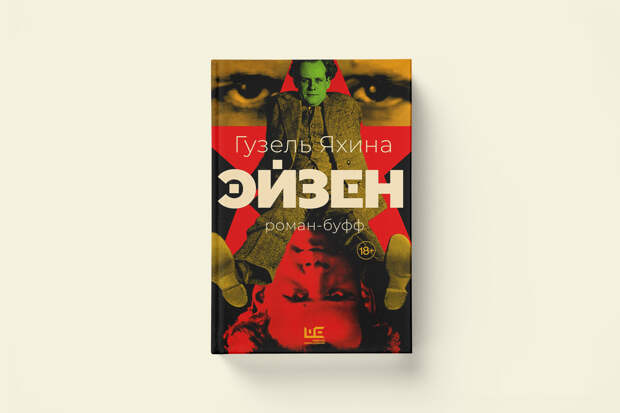

Гузель Яхина сменила эпос на буффонаду. После трех лет молчания автор «Зулейхи» возвращается с «Эйзеном» — романом о противоречивом гении кино. Почему Эйзенштейн — герой времени, как снять Ледовое побоище в жару и при чем тут хиромантия — в интервью «Снобу».

У «Эйзена» подзаголовок «роман-буфф». Это не жизнеописание, не биография, но это и не проза в строгом смысле. Книга на стыке жанров, в которой восемь глав по числу фильмов Эйзенштейна. Как вы пришли именно к такой форме?

Форма романа определяется его содержанием — темой и главным героем. Потому-то структура «Эйзена» подчинена профессии героя и его картинам: кинематограф был единственной настоящей страстью Эйзенштейна и тем единственным, по большому счету, что он умел делать. Поэтому и регистр повествования постоянно меняется: от живой драмы a-la психологический роман к non-fiction главкам; от комических и сатирических сцен к лирическим и трагическим; от поэтических абзацев к философским; от частной истории персонажей к истории большой страны — и получается роман-фейерверк. Именно таким человеком был Эйзен — фонтаном эмоций, страстей, идей, он жил напоказ, бурно и наотмашь. Однако за этим разнообразием чувств и регистров повествования, за вывеской «роман-буфф» внимательный читатель, надеюсь, уловит всю трагичность судьбы Эйзена. Космического масштаба художник, помещенный в невеликого человека, да еще и в тоталитарном государстве, — это была, конечно, трагедия.

Но ведь об Эйзенштейне столько написано! Не так давно в серии «ЖЗЛ» вышла замечательная книга Марка Кушнирова о нем.

Прежде всего, «Эйзен» — это не ЖЗЛ, а художественный роман, хотя и созданный максимально близко к реальной биографии героя. Хотелось провести повествование предельно близко к фактам (благо, о биографии Эйзена известно очень и очень много), в реальных событиях нащупывая и усиливая драматургический потенциал.

Движение по границе fiction и non-fiction — это было самое сложное при написании «Эйзена». Fiction — это драматургия, иными словами, подчинение событий в романе структуре, сюжету, авторской концепции, читательскому интересу, наконец. Non-fiction — противоположность: бульон жизни, хаос, не поддающийся структурированию. Мозг читателя привычен к структурированным историям, к извлечению смыслов из выстроенных сюжетов — сказок, басен, пьес, повестей и романов. Мне же хотелось воспользоваться преимуществами и fiction, и non-fiction: увлечь читателя, поддерживать его интерес — в драматургических главках; дать ему вдохнуть аромат жизни, всю сложность героя — в документальных главках. Человек неизменно сложнее самой изощренной драматической формулы и часто сочетает в себе противоположности, а жизнь всегда богаче самого фантазийного романа. Тем более такой неоднозначный герой, как Эйзенштейн.

Вы работали над «Эйзеном» три года. Сначала — сбор материалов, а известно, что после Эйзенштейна остался гигантский личный архив, часть которого до сих пор не разобрана. Как вы отбирали материалы, по какому критерию?

Отбора никакого не было — читала и смотрела запоем все, что смогла найти, купить, скачать. На это ушли пара месяцев уединения на даче. Поначалу была сложность с текстами самого Эйзенштейна — мне они казались такими сложными, зубодробительными, что понимать их не получалось. И после каждой попытки прикоснуться к текстовому наследию Мастера я отползала в осознании собственной интеллектуальной беспомощности. Уже позже поняла, что многие тексты Эйзена вовсе и не предполагали читателя, а писались больше для себя, как психотерапия. К тому же (и это было одно из важных открытий) Эйзен, скорее всего, формулировал свои научные труды на немецком и уже в ходе записывания переводил на русский. Так что труды самого Эйзенштейна я прочитала в последнюю очередь, уже наполнившись знаниями о нем.

Сергей Эйзенштейн — фигура чрезвычайно противоречивая и для биографического, и для художественного осмысления. Что для вас как для автора стало самым сложным в разговоре об этом человеке? Что восхищает в нем, а что отталкивает?

Прочитав мемуары героя (прекрасно изданный двухтомник «YO» вышел пару лет назад в издательстве GARAGE — Прим.ред.), я сделала неожиданный и поразительный вывод об Эйзене: в его текстах нет морального измерения — не ощутим этический каркас автора. Не понятно, что есть для автора добро или зло, где в его картине мира верх, а где низ.

Гипотеза об Эйзене вне морали (можно называть это имморальностью, а можно — присущей детям «до-моральностью») подтверждалась и фактами его биографии: то он совершал ужасные поступки (достаточно вспомнить его сложные отношения с женщинами), а то героические (к примеру, спасение архива Всеволода Мейерхольда). Вот это разнообразие Эйзенштейна и хотелось предъявить в романе — не становиться очередным очернителем или, наоборот, восхвалителем самого известного советского режиссера, а попробовать максимально честно рассказать о его человеческой сложности. В каком-то смысле жанровая сложность романа — это дань уважения его герою.

Актуален ли Эйзенштейн для современной России? Все-таки «Броненосец «Потемкин» вышел 100 лет назад, а последнему фильму режиссера — «Иван Грозный» — почти 80 лет, новое поколение зрителей вряд ли их знает. Что может побудить их прочесть вашу книгу?

Тема ответственности художника за свои произведения — вечна, как мне кажется. Роман «Эйзен» о том, как внутри одного человека борются художник огромного масштаба и не очень масштабная личность. О том, что этическое измерение — самое важное в душе художника, без него люди искусства легко превращаются в инструмент пропаганды.

Недаром интерес к фигуре Эйзенштейна буквально вспыхнул в последние пару лет: с осени прошлого года по заказу Первого канала темой занялся Алексей Герман-младший, а незадолго до этого в Таллине прошла премьера спектакля «Эйзенштейн».

Если же говорить о фильмах самого режиссера, то большинство из них действительно интересно сегодня только профессионалам и любителям ретро-кинематографа. Кроме одного — «Ивана Грозного». Эта картина — не просто шедевр, а произведение вне времени: попытка разгадать формулу единоличной власти, рассказать о цене такой власти для самого властителя.

Благодаря вашей книге читатель может открыть для себя много нового об Эйзенштейне. Например, что он был очень суеверным. А себя вы можете назвать суеверным человеком?

Какие-то внутренние пересечения романного героя с описывающим его автором — обычное дело, даже если речь идет о реальном историческом лице. В моем случае все просто: я с юности под воздействием мощи Эйзенштейна и его гения. Сознательно копировала своего кумира, хотела в творчестве быть такой же пассионарной, как Эйзен. Когда училась в старшей школе, в изголовье кровати у меня висели вырезанные из журнала рисунки Эйзена к «Ивану Грозному»… Так что, в каком-то смысле, Эйзенштейн меня сформировал.

Суеверным он был необыкновенно — это правда, — и даже к хироманту ходил. И психиатров посещал, и гипнозом увлекался, а в мемуарах довольно подробно рассказывал о перенесенном в юности религиозном экстазе. По-моему, все эти элементы магического мышления были ничем иным, как попыткой заглянуть за границу рационального мира — оказаться «по ту сторону», проверить на себе воздействие иррационального. Главной страстью Эйзена на протяжении всей его жизни был поиск «философского камня» искусства — ответа на вопрос: «Как управлять зрителем?» И все его увлечения — то хиромантией, то первобытным мышлением, то детской психологией, то психологией религии — имели целью ответить на этот главный вопрос, в том числе и экспериментируя на себе.

Еще одно открытие для меня во время чтения книги — как снимались фильмы Эйзенштейна. Я не знал, что битву на Чудском озере в «Александре Невском» снимали летом во дворе киностудии «Мосфильм», а вместо снега все поле битвы было засыпано нафталином. Это только один из десятков поразительных фактов! А что вас саму во время работы над «Эйзеном» поразило больше всего в кинопроизводстве того времени?

Площадку перед «Мосфильмом» посыпали не только нафталином — и мукой, и содой, и белой краской покрывали. Но действительно — и это удивительный факт! — ухитрились снять Ледовое побоище в невыносимую жару. А многие сцены на броненосце «Потемкин» снимали, не выходя в море. А кремлевские палаты для «Ивана Грозного» выстроили в военной Алма-Ате, в местном доме культуры и кинотеатре. А взятие Казани войсками Ивана Четвертого организовали на холмах вблизи от Алма-Аты (и мне, как уроженке и воспитаннице Казани, до сих пор невозможно поверить в художественную правду этого эпизода). И еще много что забавного, смешного, поразительного, нелепого случилось во время съемок — приглашаю читателей самих заглянуть в книгу и прочесть. Предупреждаю только, что «Эйзен» все же художественный роман, а не научное исследование, поэтому не стоит каждую деталь или сцену воспринимать как документальную.

Если же говорить о том, что поразило меня в кинопроцессе тех лет, то я бы назвала сейчас даже не трудности съемок и неимоверную изобретательность для их преодоления, а те небольшие эпизоды, в которых люди проявляли себя с неожиданной — прекрасной — стороны. Время было сложное, а в конце 1930-х попросту страшное, и потому некоторые, пусть даже и не самые отчаянные, поступки героев романа вполне можно назвать героическими. Как скромная монтажер Эсфирь Тобак тайком срезала несколько кадров с запрещенной ленты Эйзенштейна «Бежин Луг» (ленту смыли и уничтожили, а контрабандно спасенные кадры сохранились, и сегодня мы хотя бы имеем представление об этом утерянном шедевре). Как сам Сергей Эйзенштейн, рискуя собой, вынес из дачного домика арестованного Мейерхольда его архив — сохранил для потомков, то есть для нас. Как Григорий Александров прилюдно защищал на собрании крамольную картину «Иван Грозный» — единственный из большого коллектива режиссеров. В книге мне было важно рассказать об этих «маленьких подвигах».

В последние годы в России вышли сериалы о деятелях советской культуры. Может ли появиться сериал об Эйзенштейне? Если бы вам предложили написать сценарий, вы бы взялись?

Нет, конечно. Все, что поняла об Эйзенштейне, я уже рассказала в романе. Но, как упомянула выше, такой сериал вполне может появиться через несколько лет на Первом канале — дело поручено Алексею Герману-младшему.

Эйзенштейн — очень сложная фигура для художественного осмысления. За небольшую жизнь (всего 50 лет) он так много писал, делал, снимал, говорил, был так ярок во всех этих проявлениях, носил такое огромное количество масок, что его можно повернуть практически любой стороной — эксплуатировать для любых целей, как художественных, так и политических. Хочешь — вылепишь из него отчаянного пропагандиста, душу продавшего за возможность снимать кино. А хочешь — жертву режима, святого мученика на алтаре государства, великого художника. Хочешь — героя-любовника, предмет обожания множества женщин. А хочешь — ледяное сердце, закомплексованного и несчастного одиночку… Такой эксплуатации мне как раз-таки хотелось избежать в романе. Хотелось понять Эйзена — не оправдать, но понять во всей сложности. Можно ли попытаться сделать то же в кино? Не знаю.

На сегодня единственный художественный фильм о нашем герое — «Эйзенштейн в Гуанахуато» Питера Гринуэя. Это, скорее, фантазия автора о главной интересующей его теме, отдельных эпизодах личной жизни Эйзена (сам Гринуэй даже в России-то был всего пару дней перед тем, как снимать). В паре российских художественных фильмов, где Эйзенштейн появляется в эпизодических ролях, его фигура — гротескная и довольно плоская, на мой взгляд. Полагаю, такое почти молчание о ключевой фигуре советского кино — показатель сложности героя.

Ваша книга, как и все предыдущие, выходит в «Редакции Елены Шубиной». И редактор книги, и литературный редактор — те же, что работали с вами на «Эшелоне в Самарканд» и «Дети мои». Как складывается ваша работа с редакторами?

Я счастлива тому, что мой четвертый роман, как и три предыдущих, выходит в Редакции Елены Шубиной. Елена Данииловна — одна из первых узнала о моем тогда еще даже не замысле, а робких попытках приблизиться к фигуре Эйзенштейна — и благословила работу. Роман писался долго, больше трех лет, и все это время Елена Данииловна поддерживала — не торопя, но интересуясь и помогая. Работать с сотрудниками «РЕШ» — профессиональное и человеческое удовольствие, с некоторыми мы знакомы уже более десяти лет.

Напоследок мы обычно просим собеседника посоветовать три книги современной российской прозы для читателей портала «Сноб». Но представим, что перед вами сидит молодой человек, который не видел ни одного фильма Сергея Эйзенштейна. Можете посоветовать ему три фильма, которые он непременно должен увидеть?

С радостью. Сперва посоветую нашему молодому зрителю посмотреть «Александра Невского» — это самый популярный в свое время, довольно простой по смыслам, но виртуозно сделанный фильм Эйзенштейна. Затем предлагаю погрузиться в две серии «Ивана Грозного» — истинный шедевр, стоящий вне времени, последнее высказывание Мастера. А напоследок отсылаю к фильму, смонтированному не самим Эйзенштейном, а его исследователем Олегом Коваловым — из материалов мексиканской экспедиции Сергея Эйзенштейна и Эдуарда Тиссе. Как известно, Эйзену было не суждено смонтировать отснятый в Мексике материал — остались изумительной красоты кадры, которые Олег Ковалов собрал в ленту «Сергей Эйзенштейн: Мексиканская фантазия» (1998). Эта лента дает нам представление о том, какой могла бы быть самая красивая, поэтичная, чувственная картина Мастера, если бы в свое время ему дали ее закончить.

Беседовал Владислав Толстов

Свежие комментарии