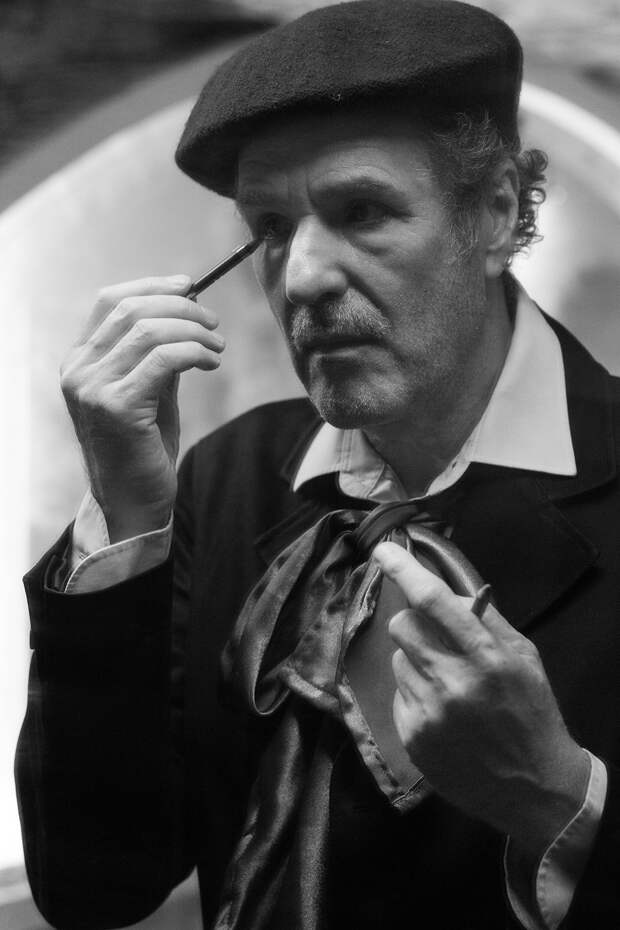

Режиссер Мартин Кук, поставивший пьесу Jack! об архетипическом злодее-маньяке Джеке, — о том, как первый в мире театр ужасов «Гран-Гиньоль» повлиял на кинематограф, чем интересны бульварные романы и правда ли, что русская культура в большей степени «панк», чем английская.

Почему именно Джек-потрошитель стал архетипом маньяка в массовой культуре и в принципе первым маньяком, о котором все заговорили?

Вы правы, само имя Джека стало синонимом к слову «маньяк» в западной культуре. Но я не думаю, что это архетип, — это скорее стереотип. В конце XIX века были очень популярны газеты. Благодаря прессе Джек-потрошитель и стал стереотипом, навсегда проник в массовое сознание. В моей постановке есть отсылка к скандальной французской газете Le Petit Parisien, которая выходила с 1863 по 1944-й. В ней публиковали фото выпотрошенных жертв Джека, перерезанные человеческие тела. Люди во все времена любили треш, что-то скатологическое, предметы, которые вызывают отвращение, — и история Джека вполне сюда вписывается.

Михаил Бахтин, много писавший о Рабле, о карнавализации бытия и смеховой культуре, говорил еще и о скатологической, скабрезной, антибуржуазной натуре человека. Я тоже считаю, что показывать свою задницу на публике — в природе человека. Мы до сих пор этим занимаемся, почему-то нам время от времени это необходимо. Большая часть независимой антибуржуазной культуры основана на оскорблении аудитории.

Почему подобные образы интересны интеллектуалам, как они переходят в высокую культуру?

Они подпитывают революционные формы искусства, становятся материалом для радикального художественного жеста. Обращение к ним — это во многом еще и реакция на цензуру. Режиссерам и драматургам в Англии исторически часто приходилось сталкиваться с цензурой — взять того же Шекспира, чьи пьесы постоянно были под запретом в течение двухсот лет.

На самом деле, цензура в Англии просуществовала до 1968 года — законы Оливера Кромвеля... Взгляды Шекспира на мир казались слишком радикальными долгое время. Но каждый придурок, который пытался запретить его пьесы, поплатился за это. И расплачивается до сих пор.

А лично вам чем интересен образ Джека?

Тем, что он антигерой, панк. Мне нравится создавать нетрадиционный театр в нетрадиционных пространствах, чтобы публика могла возражать против этого.

Кстати, мы ведь делали постановку не про Джека-потрошителя, да и пьеса Метенье не о нем. Только имя героя отсылает к этому печально известному злодею. В нашем спектакле Джек — мясник, он режет ягнят. И мы не знаем: то ли он убил старушку Мадам Дюбуа, то ли просто, возвращаясь с работы, заглядывает в бордель и беседует с двумя проститутками. Точные причины убийства зрителю не совсем известны. Ему предлагается следить за действием и находить ответы самому. Подобная свобода в восприятии — очень важный для меня момент, как и любая свобода в искусстве. А кровавый ржавый нож, который мы используем в спектакле, когда-то принадлежал мяснику. Это предмет с историей.

Для вас русский зритель и театр — в большей мере «панк», чем зарубежный? Где вам комфортнее и интереснее работать?

Да, в некотором смысле русская культура в большей мере «панк», чем культура английская. Возможно, потому что английской культуре уже не осталось против чего бунтовать. У вас больше анархии и индивидуальности. Понятия не имею, почему. Но я это чувствую. В Англии культура как бы укрощена, приручена — в ней мало стихийности. Вы не представляете, сколько у вас свободы, несмотря на все ограничения. Сейчас мы находимся в подвальном помещении, где люди курят, выпивают, веселятся, — и здесь же показываем пьесы, говорим об искусстве, вспоминаем Бахтина и Шекспира! В Англии общество скорее склонно делить все на категории.

Что касается большего комфорта… В России я чувствую себя невидимым. Большинству людей наплевать на мое искусство: русские изысканно и величественно равнодушны. Здесь царит полная анархия, все вокруг в той или иной степени панки, и они не всегда интересуются искусством. На родине равнодушие более агрессивно.

Однако люди искусства в России, если мы говорим в первую очередь о театре, намного интереснее моих соотечественников. В ХХ веке у вас был Станиславский, Чехов, Дягилев, Мейерхольд… Меж тем, безусловно, в Англии был Эдвард Гордон Крэг, но он оставался непризнанным до 1960-х.

Расцвет хоррора, трешевого и макабрического искусства пришелся на конец XIX века. Все это стало популярно в чопорную викторианскую эпоху, еще до Мейерхольда и других русских безумцев, и почти не дошло до России. Неужели это никак не изменило западный театр, не принесло туда «панк»?

Увы, все это прошло мимо английской сцены. Идеи забурлили во Франции — в театре «Гран-Гиньоль», где впервые и поставили пьесу Оскара Метенье Lui! (для англоговорящего читателя и зрителя ее перевели как Jack!). Это был первый в мире театр ужасов, он открылся в 1897 году. Хотя я бы предпочел говорить о «Гран-Гиньоле» как о жанре. Я не эксперт в культурологии, мне сложно объяснить, почему именно в конце XIX века проснулся такой интерес к мрачному и мистическому. Видимо, в мире случилась какая-то стихийная революция, что-то такое, что отразилось и на настроениях людей, и на искусстве.

По моему мнению, пьеса Георга Бюхнера «Войцек» (1836) — первая революционная пьеса. Главное действующее лицо в ней — антигерой, человек-абсолютный-никто. Бюхнер бросил вызов традиции, согласно которой герой непременно был богатым, уважаемым, благородным и образованным.

Что касается «Гран-Гиньоль»... Его открытие стало возвращением театра народу. Там впервые без цензуры показывали уличное искусство, заигрывающее со стереотипами, опирающееся на треш и pulp fiction — искусство, которое понимали люди. Им нравилась жизненность изображаемого. Так родилась культура полуподвальных заведений. И она развивалась параллельно с кинематографом.

А чем «Гран-Гиньоль» напоминал людям то, что происходит в жизни? Это ведь хоррор-театр, там со сцены текли литры бутафорской крови, использовались различные спецэффекты, актеры отыгрывали немыслимые в реальном мире ситуации…

Все-таки кровь в «Гран-Гиньоле» была настоящей. Ее просили у мясников на рынке — и те делились кровью свиней. Кроме того, актеры бросали в зрителей кишки и глаза животных, а эти органы мало чем отличаются от человеческих. Впрочем, «Гран-Гиньоль» сотрудничал и с госпиталями. То есть человеческие органы и кровь тоже порой участвовали в постановках. В некоторых спектаклях изображали процесс отрубания конечностей — и для таких случаев профессиональные художники изготавливали макеты рук и ног, чтобы все выглядело натурально. Актерами же часто были настоящие проститутки и преступники.

В конце XIX века публика подобных мест была готова к чему угодно: люди ощущали связь с суровой грубой жизнью — с чем-то плотским, сырым, грязным, если угодно, и упивались этим. Когда я говорю о «жизненности», я не имею в виду реализм и психологизм.

Вы о том, что искусство такого рода показывает нам реальность «голой», не такой, какой мы привыкли ее видеть?

Именно так. Антонен Арто, основатель радикального «театра жестокости», говорил, что актер — это тот, кто практикует искусство эмоционального атлетизма. Актер должен аффективно воздействовать на публику с помощью своего тела и голоса, чтобы вызвать у зрителей скрытые в подсознании эмоции и освободить их от повседневной реальности. Страх в этом деле — один из мощнейших инструментов.

В «Гран-Гиньоле» зрителя подвергали аффективному воздействию через испуг — и тут же смешили — и снова пугали. Его это выбивало из автоматизма восприятия жизни, тем самым сталкивая с жизнью настоящей, с подлинностью. Мы тоже в начале веселим публику флиртом Джека с проституткой… Но через несколько минут он уже достает свой Мясницкий нож, и всем становится не до смеха. Спектакли «Гран-Гиньоля» настолько шокировали людей такими контрастами, что на каждом представлении дежурили врачи, чтобы оказать первую помощь. Женщины часто падали в обморок вследствие эмоциональных переживаний.

В кинематографе, пожалуй, самое радикальное проявление «Гран-Гиньоля» как жанра — сцена сожжения Жанны д’Арк в фильме Теодора Дрейера 1928 года. Живую женщину огонь буквально сжирает… Кстати, Арто играл в этом фильме.

Еще в 1973-м «Гран-Гиньоль» закрыли, объясняя это тем, что после Освенцима и Хиросимы напугать зрителей нечем. Но ведь сам этот жанр не умер после всех трагических событий. В театре хоррор сегодня жив?

В театре — нет, а в кино — более чем. Тарантино, например, — это «Гран-Гиньоль» чистой воды. Кинематограф убил «Гран-Гиньоль» как жанр, а не Освенцим. А насчет исторических катастроф не могу согласиться. Да, все ужасы, которые мог показать театр, после Второй мировой стали вполне будничными. Но мы должны всегда оставаться в контакте со своими эмоциями, особенно со страхом. Аристотель утверждал, что цель театра — очистить нас от сострадания и страха (то есть принести нам катарсис). Мы обязаны резонировать с происходящим, а наши эмоции не должны становиться плоскими. Задача искусства — помогать нам в этом.

Вернемся к злодею Джеку. За два века он вдохновил тысячи авторов в самых разных сферах искусства. Почему его образ до сих пор не изжил себя? И зачем вы обращаетесь к нему сегодня?

Витгенштейн гордился тем, что никогда не читал Аристотеля. В Кембридже, сидя на том же стуле, на котором до него сидели Ньютон и Рассел, он говорил своим студентам, что тем стоит читать pulp fiction. Витгенштейн особенно рекомендовал Дэшилла Хэммета — автора романа «Мальтийский сокол». Произведение экранизировали 1941-м, фильм стал классикой нуара.

Почему Витгенштейн советовал именно это вместо Аристотеля? Он был уверен, что подобная литература переполнена архетипами, а еще считал, что в сердцевине любого pulp fiction — фигура смерти, главный архетип. Культура категории «Б» дает нам возможность увидеть юмор в смерти и смеяться над ней. Такова цель хоррора как жанра. Смерть, абсурд, ужас и смех всегда идут рука об руку.

Наш герой, злодей Джек «сделал из себя зверя, чтобы избавиться от боли быть человеком», — утверждал Сэмюэл Джонсон, известный как доктор Джонсон. В принципе, в наше время обращаться к ужасу стоит хотя бы потому, что он является частью эмоциональной атлетизма, которому нас научил Арто. Невозможно устать от переживания собственных эмоций, поэтому мы снова и снова возвращаемся к Джеку, к ужасу, к смерти и смеху. Доктор Джонсон также сказал: «Если вы устали от Лондона, вы устали от жизни». Я бы сказал, что если вы устали от ужаса, вы устали от жизни. Вы мертвы.

Беседовал Алексей Черников

Свежие комментарии