В научном обзоре Алексея Алексенко самое одинокое дерево на Земле, эпичная битва кенгуру со зверями, несущими яйца, а также птицы, которые радовали своим пением динозавров.

Дерево в поисках любви

Замечательный британский палеонтолог и популяризатор Ричард Форти известен русскоязычным читателям как автор книги «Трилобиты: свидетели эволюции», а вот другая его книга, «Жизнь», к сожалению, пока не переведена. В этой книге Форти упоминает одно существо, говоря о нем так: «Уж конечно, это самое одинокое создание в мире».

Речь идет о дереве по имени Encephalartos woodii.Энцефаляртос открыли в далеком 1895 году в южноафриканском горном лесу Нгойе, и с тех пор, кроме этого единственного дерева, другие экземпляры не обнаружены. Конечно, растения хороши тем, что их можно размножать черенками, что и было сделано: с тех пор энцефаляртосы завелись во многих ботанических коллекциях мира. Но проблему это не решает, и вот почему.

Энцефаляртос внешне немного похож на пальму, но он не пальма, а уж скорее ближе к елке, потому что размножается шишками. Вернее, должен размножаться: саговниковые, или цикадовые, — именно к этому семейству относится наш герой — двудомные растения, как и многие другие голосеменные, а значит, шишки растут на одном дереве, а пыльцу производит другое. Открытый 130 лет назад энцифаляртос (как и все его клоны) как раз и умеет производить пыльцу, но оплодотворять ему некого: женского растения нет.

Возможно, его нет вообще нигде, и тогда грустная история энцефаляртоса не имеет счастливого конца: размножать растение черенкованием можно долго, но не бесконечно, потому что не зря все-таки природа изобрела секс. Но отчаянную надежду-то никто не отменял?

Подгоняемые этим священным, хотя и обманчивым сантиментом, британские ботаники в 2022 году решили поискать энцефаляртосу подругу, а в этом году возобновили поиски. Для этого они долго обучали искусственный интеллект различать в лесной чаще, на фотографиях с дрона, представителей семейства саговниковых. Это хлопотно и дорого, однако оно того стоит: цена на саженцы саговниковых может превышать пятьсот долларов за сантиметр роста растения (!). Когда (и если) подруга будет обнаружена, у ботаников всего мира будет большая радость. Обрадуется ли сам энцефаляртос, пока непонятно, но уж точно он утратит статус «вида, вымершего в дикой природе». Такого праздника у саговниковых не было с мезозоя, когда эти странные и очень красивые растения в изобилии росли на планете.

Забытые друзья утконоса

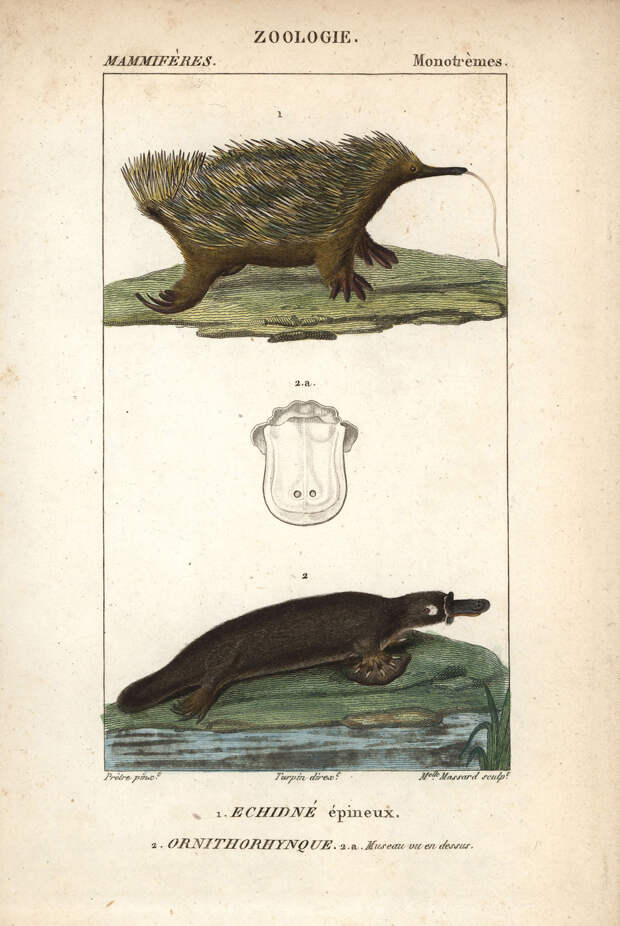

В Австралии, как известно, живут кенгуру и другие сумчатые, но живется им сейчас не очень хорошо: большинство видов едва выдерживают конкуренцию с новоприбывшими плацентарными, которые занимают те же самые экологические ниши. Самые интересные звери (вроде сумчатого льва или дипротодона, что размером с бегемота) вообще уже вымерли. Однако так было не всегда: у сумчатых был свой период триумфального завоевания континента, и кое-кому от этого триумфа тоже пришлось несладко. На рубеже мелового периода и палеогена сумчатые терроризировали однопроходных — странных существ, которые, будучи явными зверями, при этом способны нести яйца.

Из этих существ до наших времен дожили лишь утконос и ехидна (да и тех некоторое время после открытия многие считали научной мистификацией). Но вот сейчас выясняется, что 100 млн лет назад, в разгар мелового периода, однопроходная фауна Австралии была многочисленной и процветающей. Об этом повествует недавняя статья австралийских палеонтологов, написанная по результатам раскопок в Новом Южном Уэльсе. Теперь среди дальних родственников утконоса появилось существо размером со свинью, и другое — размером с землеройку, а еще нечто среднее между утконосом и ехидной и, конечно, просто ископаемые утконосы, и все это богатство обитало на небольшом участке земли, где позже возникли опаловые копи. По мнению ведущего автора Тимоти Фланнери, впечатление такое, что палеонтологи докопались до золотого века однопроходных.

А потом все у них покатилось под откос, и очень интересно было бы узнать почему. В том, чтобы вместо принятых у нас «родов» откладывать яйца, нет ничего плохого: в конце концов, так поступают все птицы, преуспевающий класс живых существ, по числу видов в полтора раза превосходящий нас, зверей. Любой, кто наблюдал роды (даже не обязательно у человека), подтвердит вам, что откладывание яйца гораздо гигиеничнее и уж точно лучше вписывается в контекст цивилизации, с ее системой медицинской помощи молодой маме. Тем не менее однопроходные не сдюжили. Впрочем, сумчатые тоже живут среди нас сегодня на положении маргиналов. О том, что именно происходило в Австралии в конце мелового периода, когда такие симпатичные существа капитулировали перед новым лидером, как раз и предстоит узнать доктору Фланнери и его коллегам. Но для этого им придется, конечно, побольше накопать. Шесть ископаемых видов — это вдвое больше, чем раньше, но для полной ясности далеко не достаточно.

Истоки чириканья

В начале этого обзора было мимоходом упомянуто пенье птиц — так, как будто нет в мире ничего естественнее. Между тем птицы пели не всегда. Возможно, мезозойские рептилии могли издавать какие-то звуки, однако звуки звукам рознь. Одно дело — просто квакнуть, ну и дальше продолжать квакать в подходящих жизненных ситуациях, всегда одинаково, как уж природа научила. Совсем другое — учиться петь у старших, заимствовать новые мотивы, совершенствовать песни, чтобы нравиться дамам, и вообще полагаться в жизни на голос, как это делают современные птицы. Из нынешних птиц на такое способны лишь три группы: воробьинообразные (причем не все), колибри и попугаи. Орнитологи между собой решили, что именно в этих трех группах возникла способность обучаться новым звукам, и произошло это от 30 до 50 млн лет назад, то есть уже в разгар кайнозоя.

И вот эту картину испортил новозеландский крапивник титипунаму — крохотная птичка, живущая в густых высокогорных лесах и издающая высокие звуки, которые человеческому уху по большей части не слышны. Оказалось, крапивник учит свои песни с чужого голоса. Чтобы установить этот факт, новозеландские орнитологи записывали свист титипунаму из разных частей острова. Даже будучи близкими родственниками, птички, выросшие в разных местах, свистели непохоже. Выбирая между «генами» и «культурой», орнитологи в один голос сказали: «культура».

Дело в том, что крапивник этот относится к воробьинообразным, но это, как говорят эволюционисты, «сестринский таксон» — линия крапивников отделилась от остальных воробьинообразных первой, сразу после того, как воробьинообразные разошлись с попугаями. Но попугаи тоже могут осваивать новые звуки с голоса, а это, скорее всего, означает, что этой способностью обладал и общий предок соловьев и попугаев. А ведь жил этот предок целых 80 млн лет назад, когда еще у динозавров все было хорошо. Возможно, что и роковой астероид просвистел над землей под пенье птиц.

Итак, крапивники присоединяются к избранной когорте существ, которые могут обучаться разным звукам. Кроме птиц, к ней относимся еще и мы с вами, а еще летучие мыши, киты, дельфины и слоны. При этом от птиц мы отличаемся кардинально: они извлекают свои звуки с помощью так называемого «сиринкса», или «дудочки» — органа в нижней части трахеи. А у нас для этого есть гортань. До недавнего времени принято было думать, что это вообще две разные вещи, то есть пример дивергенции — когда для выполнения похожих функций у разных животных используются совсем разные структуры. Но доктор Джулия Кларк из Техаса думает по-другому. В конце мая она и ее коллеги опубликовали результаты своих исследований, согласно которым генетический аппарат, управляющий формированием соловьиного сиринкса и человеческой гортани, во многом схож. А это значит, что два эти органа — а возможно, и еще какие-то органы, предназначенные для извлечения звуков, то есть коммуникации с себе подобными, — начали формироваться гораздо раньше, чем все думали. Эволюционные пути птиц и млекопитающих разошлись больше 300 млн лет назад, когда и пресмыкающиеся-то едва появились, а о динозаврах еще никто не слышал.

Эта цифра по-настоящему впечатляет: 300 млн лет, ни много ни мало одна сорок пятая часть возраста Вселенной. Так что птичье пение не пустяк. Это же можно сказать и о человеческой речи. Осознание этого заставляет остерегаться многословия, и здесь июньский обзор биологических новостей завершается.

Свежие комментарии