Композитор и художественный руководитель Оркестра 1703, педагог и популярный лектор, автор YouTube-канала и оперы с неожиданным названием, участник Дягилевского фестиваля — Георгий Фёдоров играет на всех сценах сразу. В интервью «Снобу» он рассказывает, почему музыка для него неотделима от театра, как Анненкирхе стала для оркестра домом и каким получился новый концерт «Генезис».

Георгий, вы одновременно руководите Оркестром 1703, ведёте популярный канал на YouTube, преподаёте и создаёте авторские проекты. Если коротко, как вы сами описали бы, чем занимаетесь?

Честно говоря, я уже не знаю, кто я. Слишком много всего интересного. В детстве я решил, что стану композитором, и планомерно к этому шёл: участвовал в конкурсах, учился, окончил консерваторию.

Но параллельно оказалось, что мне близка сцена не только в музыкальном, но и в разговорном жанре. Я начал играть в драматических спектаклях — сначала как музыкант, потом появились и актёрские роли. Театр я полюбил сразу и не вижу в нём большой разницы с музыкой: глубинно они про одно и то же, только используют разные средства выразительности. Театр дополняет музыку, музыка — театр. Поэтому почти все проекты с Оркестром 1703 у меня находятся на этой границе — между звуком и драматургией.

Преподавать я никогда особенно не стремился, но во время ковида, когда сцена была закрыта, пошёл в Хоровое училище, потом в Консерваторию. И неожиданно открыл, что лекция для меня — это маленький моноспектакль, а студенты — публика. Я выкладываюсь на занятиях так же, как на концерте, и вижу, что именно это создаёт эффект вовлечения. А ещё я действительно люблю детей и подростков, мне легко и радостно быть с ними в диалоге.

При этом ни музыка, ни театр, ни педагогика не исчезли — они существуют параллельно, переплетаясь. Наверное, я просто трудоголик, которому всё время нужно рассказывать миру о чём-то важном. И не так важно, в какой форме — будь то партитура, спектакль или лекция.

Если бы вам нужно было описать петербургскую публику как персонажа, какой бы она была? И как находить с ней общий язык — через академическую или современную музыку?

Петербург вообще необычный город — гордый, монументальный, огромный, но при этом очень тесный. Машинам ездить негде, и поэтому они стоят в пробках, а пешеходы вынуждены ютиться по узеньким тротуарам. Главная задача всех людей и машин — не портить собой красивые виды города. Петербург — это город не для людей, это город, который существует сам для себя. И все его жители — персонажи второго плана, которые в то же время неразрывно связаны с ним. От всего этого петербуржцы, как мне кажется, мыслят более глобально, менее субъектно, так как в своём городе ощущают себя неразрывной частью огромного величественного целого.

Как же находить общий язык с петербургской публикой? Принято считать, что она чопорна и холодна, но я не уверен, что это так. Однажды я вёл концерт, вышел и начал разговаривать с публикой в своей демократичной манере. И за кулисами меня одёрнули и сказали, что на сцене нужно вести себя сдержанно и благородно, «по-петербургски», и не позволять себе никаких вольностей. Но выяснилось, что та самая сдержанная благородная петербургская публика оказалась совсем не готова к такой манере, и непосредственность общения их подкупала гораздо больше.

Хотя, может, петербургская публика действительно всё-таки более сдержанная, чем в других городах. Её сложно подкупить выдумками и ухищрениями на сцене. Единственное, чем её можно подкупить — это искренностью послания и теплом. Меня, например, всегда подкупает искренность, а я — коренной петербуржец!

Анненкирхе для Оркестра 1703 стала настоящим домом. Какие программы — от камерных до масштабных — вы воплотили там и какие из них, на ваш взгляд, стали самыми значимыми для истории этого пространства?

В Анненкирхе мы пришли пять лет назад. Первым проектом стал концерт «Голос Диснея», который идёт до сих пор. Это программа, где под аккомпанемент оркестра певец и певица исполняют песни из мультфильмов Disney, а всё сопровождается яркими видеопроекциями. В этой, на первый взгляд, нехитрой программе я — ведущий, который играет с детьми, шутит, танцует, исполняет пару песен, а также играет на фортепиано и иногда на барабанах. Хотя я не певец и не танцор, я понимал, что эти элементы нужны для целого, для атмосферы праздника, чтобы дети радовались. Постепенно программа стала гораздо более многослойной: я начал обращаться и к взрослой аудитории, показывая ироничные оттенки сюжетов Disney. Это добавило концерту глубины.

В общем, из простого концерта для детей мы сделали невесть что, и это самое невесть что имеет для меня какой-то неповторимый привкус, что мне очень нравится. Не хочется играть бездумные коммерческие концерты.

Затем вместе с арт-группой «Зерно» мы сделали ещё одну программу с медиапроекциями — «Музыка из кино на органе». Она неожиданно стала хитом: за три года прошло около трёхсот аншлагов. Эта программа строится с долей иронии — в ней есть элементы драматического спектакля, сюжетные линии, конфликты между участниками оркестра и активное общение с публикой.

Но, помимо развлекательных проектов, в Анненкирхе мы всегда делали и серьёзные вечера. Среди них — «Лунный свет», концерт французской музыки, и «Сказочный мир русской классики». Особое место для меня занимает наш «Пер Гюнт» — театрализованный концерт вместе с актрисой Анастасией Лазаревой. Это не адаптация для детей, а полноценное драматическое высказывание. Мы играем его много лет, и каждый раз он пробирает меня до глубины души.

В общем, Анненкирхе — наше любимое место, наша отправная точка, дом и поле для экспериментов, в котором мы прожили уже огромную часть жизни.

В Петербурге не так много площадок, где с интересом встречают экспериментальные и театральные программы, при этом оставаясь демократичными по духу. Какие пространства вы видите для Оркестра 1703 в ближайшее время?

В Петербурге не так много площадок, готовых принять нас — с крайне коммерческим реноме, но в то же время метаироничных и экспериментальных. Каждой площадке хочется чего-то своего, и мы умеем адаптироваться к любому необходимому формату. В классических залах мы делаем более академично, в других местах позволяем себе больше вольностей.

Мы с огромным удовольствием выступаем в Государственной академической капелле — там уже три года мы играем абонемент «Сказка с оркестром», и там тоже мы нашли своё огромное поле для экспериментов.

Наверное, ещё нам хотелось бы чаще выступать на Новой сцене Александринского театра, в пространстве «Севкабель Порт», а также попробовать свои силы в Курехин-центре и на разных других экспериментальных площадках.

Можете приоткрыть завесу и рассказать о проектах, которые планируются в новом сезоне?

Новый сезон мы хотим провести в движении — у нас в планах гастроли, чтобы показать наши программы за пределами Петербурга.

В Капелле мы готовим премьеру: 25 сентября выйдет новая редакция театрализованного концерта на мою музыку «Алые паруса». Зимой планируем представить свежие программы в Анненкирхе и вместе с арт-группой «Зерно».

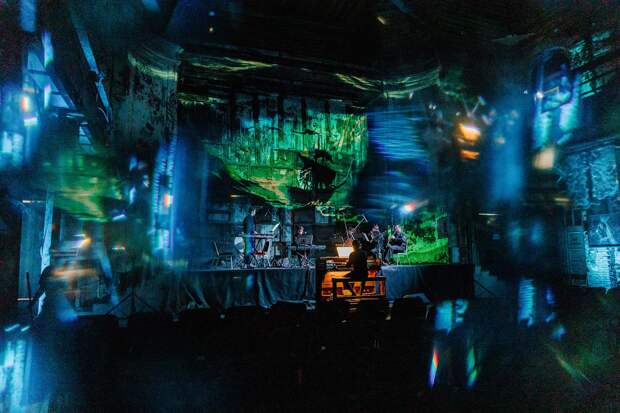

Но главный проект ближайшего времени — концерт музыки минимализма «Генезис» на Новой сцене Александринского театра 27 августа. Это масштабное событие, которое мы создаём вместе с режиссёром, видеохудожником, актрисой-перформером и хором. Мы давно не делали ничего настолько глобального — поэтому все силы сейчас сосредоточены именно на нём.

Как вы чувствуете — в чём особенность этого проекта по сравнению с тем, что вы делаете в Анненкирхе?

Для меня этот концерт — квинтэссенция всего, что мы умеем. В Анненкирхе на каждом проекте мы раскрываем разные стороны, а здесь они собрались вместе. Театр — с нашей постоянной героиней Анастасией Лазаревой, видеопроекции — на этот раз от Егора Пшеничного, и, конечно, весь состав Оркестра 1703, с которым мы прошли и огонь, и воду, и всё на свете.

Особое отличие — участие хора. Я всегда с радостью работаю с хоровыми коллективами, но такие возможности бывают нечасто. В этот раз с нами хор консорта «Гамаюн» под руководством Веры Сласной — для меня это очень важное дополнение.

При этом «Генезис» остаётся абсолютно нашим концертом. Несмотря на масштаб и пафос события, мы продолжаем делать на сцене то, что нам близко и интересно. Не подстраиваемся, не стремимся быть похожими на кого-то, а остаёмся собой. Думаю, именно это и есть главное сходство со всеми нашими программами в Анненкирхе.

В афише значатся имена Тихона Антонова и Фёдора Федотова как соавторов идеи. Как строилась работа с ними и что каждый привнёс в концепцию?

Тихон Антонов — невероятно талантливый исполнитель на ударных, который уже много лет работает в нашем Оркестре 1703. В какой-то момент мы назначили его ответственным за специальные программы коллектива, то есть программы современной академической музыки. Именно ему принадлежит первый импульс к созданию «Генезиса». Тихон является музыкальным руководителем всего действа, руководит репетициями музыкантов к концерту. Кроме того, Тихон — автор одного из произведений программы, которое будет представлено впервые!

Фёдор Федотов — режиссёр нашего концерта, чему я очень сильно рад. Не только потому, что это первый долгожданный опыт работы Оркестра 1703 с режиссёром, но и потому, что Фёдор — мой друг, с которым мы уже сделали очень много проектов на поприще музыкального театра. Вся идейная часть «Генезиса», весь нарратив, объединяющий действо, — всё это его.

Для зрителя конец августа — это время, когда хочется продлить ощущение лета. Как вы думаете, какую атмосферу он унесёт с собой после этого вечера?

Мне кажется, что зритель ощутит на этом концерте в первую очередь погружение вглубь себя. И я уверен, что «Генезис» действительно может стать достойным финалом лета! Он, как это часто бывает в минимализме, структурирован как многоточие, и я надеюсь, что таким образом он продолжит своё существование внутри каждого зрителя, и таким образом лето не закончится! О, как завернул! (Смеётся.)

Ваш YouTube-канал о музыке и музыкальном искусстве уже собрал тысячи зрителей. С чего началась эта история? Что подтолкнуло вас выйти к аудитории через видео?

Всё началось ещё в 2018 году с проекта «Открытый музыкальный лекторий», где я читал свои первые лекции. Тогда я был ещё неопытным, лекции получались неровными, но постепенно вокруг них собралась публика. Потом к проекту присоединились другие лекторы, в частности Анна Виленская, и через какое-то время он полностью перешёл в её руки, а я решил сосредоточиться на композиторской и концертной деятельности.

Позже, когда я начал преподавать, у нас с моим учеником из Хорового училища, а теперь уже кинорежиссёром Никитой Кононовым, возникла идея: записывать некоторые лекции и выкладывать их в интернет. Никита стал снимать, а я — читать перед камерой. Первые видео прошли незаметно, но уже третья лекция неожиданно «выстрелила» и нашла отклик у широкой аудитории. Так и появился блог!

Я всегда хотел его вести, но долго не решался — сомневался, что получится достаточно хорошо. Главное, что однажды всё-таки начал. За это решение я себе благодарен до сих пор. Ну и, конечно, Никите — без него ничего бы не получилось.

Есть ли выпуски, которыми вы особенно гордитесь, или те, что стали неожиданно популярными?

Как ролики становятся популярными — вопрос удивительный. Больше всего популярностью пользуются лекции типа «Всё сольфеджио за 20 минут» или «Вся теория музыки за 30 минут». Но мои любимые ролики далеко не всегда те, что популярны у массовой публики. Мой самый любимый ролик — про Мориса Равеля. Почти с одного дубля мы записали огромный ролик на два часа, в котором я рассказываю про творчество своего самого любимого композитора.

Бывает ли, что идеи для офлайн-проектов (например, концерта 27 августа) рождаются прямо в процессе подготовки видео или общения с аудиторией?

Нет, у меня выходит как раз наоборот. Я рассматриваю свою офлайн-деятельность как основную, и какие-то лучшие идеи из реальной жизни вдохновляют и выносятся в интернет. Вот, например, в процессе подготовки к грядущему концерту минимализма я заинтересовался этим направлением и снял ролик про течения музыки XX века, в котором затронул и тему минимализма.

В этом году вы выступали в роли главного лектора Дягилевского фестиваля. Что для вас означал этот опыт и как он повлиял на ваше восприятие себя как музыканта и просветителя? Какие впечатления от подобного амплуа?

Для меня это было полной неожиданностью. Я не думал, что меня пригласят в качестве лектора на столь крупный фестиваль: казалось, что Дягилевский фестиваль — место серьёзное, элитарное, и моя демократичная манера чтения лекций там неуместна. Первые пятнадцать минут первой лекции прошли в большом напряжении, а потом вдруг стало легко: я почувствовал доверие аудитории, и это было невероятно важно.

Я благодарен организаторам и особенно куратору фестивального клуба Фёдору Федотову — за доверие и за то, что именно на этом фестивале он поставил мою оперу «Как дела у мамы в Кукушкино?». Для меня это было особое событие: редкий случай, когда мои лекции, сочинения и театральные проекты оказались частью единого большого контекста.

Премьера вашей оперы «Как дела у мамы в Кукушкино?» — название интригует. Как родилась эта идея и что для вас в ней главное — сюжет, форма или музыкальный язык? Чем для вас стало это сочинение: экспериментом, исследованием или личной историей?

Идея родилась совершенно случайно. В разговоре со знакомой я шутливо воспроизвёл диалог и произнёс: «Ну как там дела у мамы в Кукушкино?». И вдруг понял, что это — готовое название для оперы. Сел за фортепиано, сочинил первые такты, а ночью уже придумал сюжет. В центре истории оказалась богатая пожилая женщина из села Кукушкино, её дочь и токсичные отношения с человеком, который ждёт её смерти ради наследства. Изначально я задумывал это как комическую историю со счастливым финалом, где мать и дочь избавляются от альфонса.

Но писать оперу я начал всерьёз, и работа заняла несколько лет. За это время многое изменилось в моей жизни, я сам повзрослел, и музыкальный язык перестал соответствовать лёгкой комедии. Постепенно опера превратилась в пронзительно трагическую историю, а финал стал совсем иным.

Текст в ней второстепенен, там нет литературной драмы в привычном смысле. Основное развивается через действия и музыку. Поэтому для меня это сочинение оказалось максимально личным. Оно вобрало огромный кусок моей жизни, все мои переживания того времени. На репетициях мне было непросто слушать эту музыку снова — словно проживать заново.

При всей своей экспериментальности это, наверное, моя главная работа. И я очень рад, что её премьера состоялась именно на Дягилевском фестивале. Для меня это было знаком, что и моя личная история может оказаться частью большого культурного разговора.

Есть ли точки пересечения между опытом Дягилевского фестиваля и тем, что вы готовите с Оркестром 1703 в Петербурге (включая 27 августа)?

В первую очередь — искренность и непосредственность. С искренностью и некоторой детской непосредственностью я отношусь к чему угодно: и к лекциям на Дягилевском фестивале, и к своим сочинениям, и к концертам, которые я организовываю. Если быть скучным и не видеть в музыке музыку, а просто выходить на сцену и работать — всё очень быстро потеряет смысл.

Георгий, если назвать три вещи, которые прямо сейчас вдохновляют вас в жизни и искусстве — что это будет?

Больше всего на свете меня вдохновляют люди. И всегда вдохновляли гораздо больше, чем, например, красивая природа. Ещё меня вдохновляет преподавание. Непередаваемые чувства испытываешь, когда а твоих глазах подросток становится серьёзной личностью, и ты непосредственно участвуешь в этом становлении. А третье — меня вдохновляет исполнение музыки на сцене вместе с Оркестром 1703. Когда выходишь со сцены, сыграв с ребятами хороший концерт — сразу хочется сыграть ещё один!

Беседовал Иван Морозов

Свежие комментарии