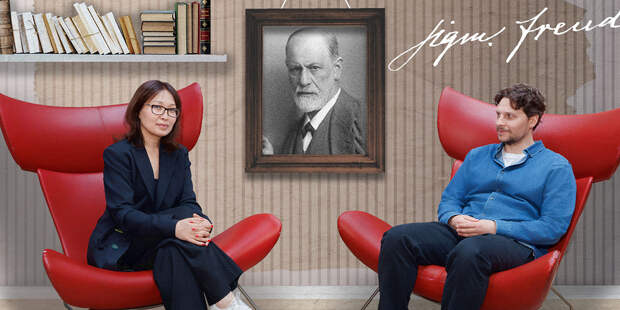

В рамках серии интервью «Слово и дело» Когершын Сагиева поговорила с основателем сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Даниилом Чаусом о развитии бизнеса, психологическом состоянии общества, о GPT-помощи.

Какой у тебя был первый опыт психотерапии?

До запуска платформы? Никакой.

Как?

У меня появился личный запрос. Я хотел найти психолога, но не смог. Тогда я решил создавать платформу для поиска. Через полгода площадка была готова, и я решил сам попробовать, как она работает. Выбрал психотерапевта, специализирующегося на КПТ (когнитивно-поведенческая терапия), через Zigmund.Online. Это был мощный опыт, настоящий вау-эффект. Забавно, что впервые обратился к психологу уже после запуска.

Различить, кто шарлатан, а кто профессионал, сложно. В том числе потому, что в России психотерапия — это гуманитарная наука, не относящаяся к медицине. Как вы это делаете?

Бизнес поэтому и появился. Рынок беспорядочный. Сообщество психологов разрозненное. Профессиональные группы друг с другом спорят, у каждого свой этический кодекс с кучей противоречий. Среди специалистов много людей травмированных. Нередко мотив пойти учиться на психолога — это свои ментальные проблемы. К сожалению, людям не всегда достаточно профильного образования, чтобы с собой совладать. Плюс, так как услуга начала набирать популярность, все больше неквалифицированных людей хотят этим заниматься. Кто-то просто по жизни слышал: «Ой, ты хороший психолог, классно с тобой общаться», — и решил попробовать. Хочу отметить, что иногда у человека действительно есть талант — он может помочь просто потому, что умеет слушать и поддерживать. Личность психолога очень важна. Но поскольку мы делаем бизнес, то нам нужна точность. Поэтому у нас строгие критерии отбора: образование, опыт работы, прохождение супервизий (когда специалист наблюдается у более опытного коллеги), наличие сертификатов и практики. Практика должна быть не менее трех лет. Кроме того, кандидат проходит интервью (с кейсами) и тест на этику. Это еще не все: мы собираем обратную связь. У нашей компании гораздо больше ресурсов для того, чтобы выбрать действительно профессиональных специалистов, чем у отдельного человека, который ищет психолога.

То есть вы делаете то, что должно регулировать государство?

Сейчас в законодательство о психотерапии закладывают похожие критерии.

Но все очень медленно происходит. Проект закона существует еще с начала нулевых, он долго не двигался. Несколько лет назад начались обсуждения, и снова все замерло. А сейчас новый виток, кажется, уже более предметный. Все психологи должны соответствовать критериям, если они хотят продолжать свою деятельность.

Вы считаете, введение лицензий будет эффективно?

Мы изучали западные платформы, чтобы понять, как там происходит отбор психологов. Ты приходишь, регистрируешься, вводишь номер своей лицензии — и если он валидный, тебя пропускают. Все! А у нас в среднем нужно около месяца, чтобы провести специалиста через все этапы и понять, сможет ли он работать или нет. Хотя даже лицензирование не решит проблему полностью. Все равно останутся вопросы, касающиеся практики, этики и soft skills. И мне кажется, это обязательно нужно проверять. Я удивлен, что американские стартапы этого не делают.

Как и почему волна психотерапии докатилась до России? Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

На Западе устоявшийся рынок, то есть он там более зрелый. Мы с детства по фильмам знаем, что там у многих людей есть свой психотерапевт. У меня существует гипотеза на этот счет. Именно на ней я построил бизнес. Она заключается в том, что с развитием общества (в том числе и России как страны, экономики и так далее) люди постепенно закрывают свои базовые потребности и переходят к поиску себя, а психотерапия как раз нацелена на это. Человек понимает, что у него есть достаточно материальных благ, а счастья все равно нет. Многих в детстве наставляли, что нужно обязательно выучиться, получить хорошую работу. И многие этого достигли. Но они понимают, что это не делает их счастливее.

Как на рост популярности услуг онлайн-психотерапии влияет наша актуальная реальность, которая усиливает депрессию?

Депрессия — это маленький кусочек. Сколько людей, которые задумываются о том, что им хочется работать с внутренним, а не только с внешним? В 2018 году я считал, что это 10 млн человек в России. Сейчас я считаю, что их 20–30 млн. В основном это люди из крупных городов. Москва, естественно, лидирует, потом идет Санкт-Петербург и города-миллионники. В основном это люди из среднего класса и выше. Есть какие-то отдельные сегменты, когда независимо от дохода люди к этому приходят, но это более острые состояния. Есть сегменты вроде пар, которые переживают явный кризис в отношениях, и нужно с этим что-то делать. Люди идут к психологу, индивидуально или парно. Сколько их — я сказать не могу, но думаю, что довольно много, учитывая статистику разводов.

С какими проблемами обращаются россияне сегодня?

До 2022 года самыми популярными были сложности в отношениях. Затем поиск себя и тревожность. Топ-3 остаются примерно теми же, но они немного переместились: тревожность вышла на первое место, потом стрессы. Сложности в отношениях все еще в числе популярных тем, а также поиск себя.

Потенциал в 20 миллионов клиентов — это огромная цифра. Что определяет, придет ли человек на консультацию или нет? Есть ли у него три тысячи рублей?

Деньги — они не в вакууме, деньги — это приоритеты. Если кто-то зарабатывает 50 000 рублей, он все равно может позволить себе психотерапию. В среднем человеку нужно раз в неделю ходить, а учитывая, что иногда он пропускает или переносит сеансы, то получается примерно три раза в месяц. То есть это около 10 000 рублей. И вопрос: человек потратит эти 10 000 на бар или на психотерапевта?

То есть вы конкурируете с барами? Тоже способ релаксации, вариант.

Да. Мы конкурируем и с барами, и с сомнительными практиками, за которые люди готовы платить. Кто-то идет к тарологу, астрологу и так далее, готов тратить на это иногда безумные суммы — даже когда лишних денег нет. В общем, мы конкурируем с другими способами потратить деньги, поэтому я не считаю, что это барьер.

Когда вы запускались, уже работали сервисы «Ясно» и «Мета», да? Рассматривали ли вы их как конкурентов?

Мы все делали параллельно. То есть серьезных конкурентов у нас не было. Я даже больше скажу, когда я запускался, мне в Avito говорили: «Там уже “Яндекс”!» Была платформа «Яндекс.Здоровье», на которой работали психологи. И это был самый страшный конкурент.

Идея — одно. Реализация — другое. Как ты решился запускать бизнес? Тебе ведь не было даже 30 лет?

Важный этап, который помог мне осознать, что я занимаюсь чем-то по-настоящему стоящим, — это участие в конкурсе стартапов «Первая высота». Его проводили консалтинговая компания McKinsey и венчурный фонд Winter Capital. У меня было около месяца, чтобы подготовиться: разработать бизнес-модель, получить первых клиентов и просчитать юнит-экономику. Я шел без особых ожиданий, в итоге попал в полуфинал, а через полтора месяца вышел в финал, заняв второе место. Мы почти получили 200 тысяч долларов. Но нет. Победители уже два года работали над своим проектом, а мы только начинали.

То есть тебя поддержала высочайшая экспертная оценка?

Я был поражен, что так получилось. Это дало мне крылья. На конкурс пришли ребята, которые помогали мне на фрилансе — кто-то с дизайном, кто-то с разработкой, просто друзья и окружение. Муж сестры тоже пришел посмотреть мое выступление. После конкурса я спросил: «Ребята, я двигаюсь дальше — кто со мной?» И несколько человек сделали шаг вперед, как в кино: «Мы с тобой». И мы продолжили работать вместе.

Ты уволился из Avito, чтобы начать бизнес? Или совмещал?

У меня было две работы. Я снял офис в подвальном помещении около метро «Белорусская», недалеко от Avito. Во время обеда туда бегал, потом уходил, вечером возвращался. Так я почти год протянул — до апреля 2019-го, когда случился срыв. Хорошо помню: 23 февраля, праздник, угощение и все такое. Я смотрю, как люди веселятся, и вдруг понимаю, что мне хочется плакать. Зашел в медицинский кабинет (там никого не было), закрылся и зарыдал. Я понял, что моя нервная система не справляется. Осознал: нужно делать выбор.

Это на самом деле было очень ценно, потому что до этого момента я, получается, по-настоящему еще не верил в свой бизнес. А когда ушел, то оказался полностью «в игре». У меня были ограниченные накопления — очень небольшие, и мне нужно было запустить бизнес так, чтобы он начал окупаться. После того как я ушел из Avito, у меня был офис в квартире. Я поставил рабочие столы и сам был и СЕО, и уборщиком. Тогда же появились креативные решения, например, сразу продавать платную консультацию [первые 30 минут были бесплатными]. К лету 2019-го я осознал — это бизнес, который можно раскручивать, который сходится. Прошел почти год.

Как тебе помог опыт работы в консалтинге в развитии бизнеса?

В Ernst & Young изначально казалось, что я смогу изнутри изучить, как работают разные бизнесы, и потом создать свой. Однако я понял, что консалтинг — это скорее про залечивание ран крупного бизнеса и его оптимизацию, а не про запуск новых проектов. Когда я это осознал, захотелось снова заняться своим проектом.

Тогда же у меня появилась идея сервиса шеринг-экономики под названием Neighbors («Соседи»). Например, я живу один, работаю много и не успеваю готовить или чинить что-то. В приложении я мог бы найти соседку, которая готовит для своей семьи, и заказать у нее блюдо, а у соседа одолжить инструмент. Или мне нужен компаньон для пробежки. В общем, идея мне очень нравилась, но реализовать я ее тогда не мог, так как был далек от IT. Я до сих пор в эту идею верю, на самом деле (смеется).

Потом я увидел вакансию бизнес-аналитика в отделе развития бизнеса Avito. Мне стало интересно, а как делается IT-бизнес. Я устроился туда, несмотря на нехватку некоторых навыков — за три месяца выучил SQL [от англ. Structured Query Language — это структурированный язык запросов, созданный для того, чтобы получать из базы данных необходимую информацию] и стал бизнес-аналитиком больших данных. Когда я пришел в отдел развития бизнеса Avito, там было около 300–400 человек, за время моей работы команда выросла до 2000 человек, а сейчас там примерно 10 000 человек. Основатели Avito — шведы — тогда регулярно приезжали в Россию, чтобы работать над развитием бизнеса. Помню, как в первый раз встретился с Йонасом Нордландером. Подошел к нему и начал задавать вопросы — мы час болтали. Этот опыт многое дал мне.

Что дало толчок твоему бизнесу? COVID-19 и переход в онлайн?

Многие думают, что все случилось с началом пандемии — и сразу все стало популярным. На самом деле нет. Еще в 2018 году я ходил и доказывал инвесторам, что рынок есть. Но тогда он еще не был настолько развитым, чтобы крупные игроки хотели вкладываться.

Тогда я потратил все свои сбережения, взял деньги у мамы и у друга. В сумме я вложил где-то 6 млн рублей. И когда получил последний транш, у меня оставалось примерно три недели жизни компании. Я понимал: нужно дотянуть — мы почти окупаемся, чуть-чуть осталось. Но это было, знаешь, на волоске всегда. Наверное, так и должно быть.

Для меня давление кризисное — это сильный стимул, чтобы лучше думать и находить решения. В какой-то момент я осознал, что мы уже окупаемся. До этого была мысль, что для ведения бизнеса обязательно нужно привлекать инвестиции. Я два года ходил и пытался это сделать. Но не получалось взять деньги на тех условиях, которые меня бы устроили. В какой-то момент помог разговор с другом-предпринимателем. Он говорит: «Ты же окупаешься на каждом клиенте. Почему тебе нужно вкладывать деньги в команду или что-то еще? Попробуй, наоборот, сократить расходы и дать этому зажить, почувствовать, что все окей». Тогда я перекрыл часть необходимых расходов последним миллионом, который взял в долг, и вырос до крупного транша в 2021 году. С 2020 по 2022 год рост был очень быстрым и мощным.

Помимо правильного развития компании и твоих верных шагов, как влияли внешние обстоятельства?

Когда я анализировал рынок в 2018 году, онлайн составлял примерно 30%. Но я понимал, что есть тренд на переход из офлайна в онлайн. Это было видно по похожим сферам, например по репетиторству. Хотя COVID-19 предсказать было невозможно. Я предполагал, что за 5–10 лет доля онлайн постепенно достигнет около 60 процентов рынка. В пандемию случился моментальный скачок… а мы уже были готовы как компания: у нас был понятный продукт, который мог масштабироваться. За 2021 год мы выросли в 13 раз. Сейчас более половины рынка психологических услуг — в онлайн.

Осенью 2021 года случился скандал с увольнением 100 психологов из 620, как так вышло?

Нельзя называть это увольнением, потому что это не были штатные специалисты. Это были независимые профессионалы, которые работали на платформе.

Я помню эту историю. Первое, о чем подумала: «О боже, какой кошмар! Разве можно так поступать с людьми». Потом подумала, что попытка отфильтровать некачественную работу — это в целом правильно. Но почему такими методами? Вы отправили прощальные письма по электронной почте…

Не хочу дискредитировать платформу, почему так получилось, что у нас было 100 психологов, которые оказались не очень профессиональны. Я не могу утверждать прямо и уверенно, что это плохие специалисты. Но я могу утверждать, что это психологи, которые нарушали договоренности. Я это все описывал в Forbes. У нас терапия средне- и долгосрочная, то есть все подходы предполагают, что ты не один раз придешь к психологу. Обычно решение любого запроса предполагает несколько сессий. А у этих психологов клиенты не доходили до третьей. Здесь варианта два. Либо они плохо ведут терапию…

Либо очень хорошо ведут? Эффективно!

Нет, так не бывает. Психолог не может за один раз распутать то, что клиента волнует годами. Нет волшебной таблетки. Те, кто в поисках волшебных таблеток, идут к тарологам, к астрологам и так далее. Есть две причины, почему клиенты могут уходить. Либо специалисты плохо ведут терапию, либо уводят клиентов с платформы, а это нарушает наши договоренности. То есть они нечестные партнеры. Оба пункта заставляют меня прекратить с ними сотрудничество. Равнозначно и то и другое. Но, может быть, из-за неопытности (на тот момент) мы сделали это неплавно: решили с ними просто разойтись, обрубить, и это породило скандал. Можно было мягче…

Как повлияло начало СВО на ваш бизнес?

Сильно повлияло. Надо понимать, с чем я подходил к 2022 году. В середине 2021-го мы закрыли самый большой раунд инвестиций на этом рынке — $1,7 млн. В январе-феврале 2022-го я уже общался с очень крупными фондами по поводу раунда в $5 млн. То есть мы были готовы заливать рынок деньгами и расти, чтобы стать номером один — самыми крупными и самыми известными.

Когда привлекли инвестиции — вогнали себя в убытки — наняли много сотрудников и тратили деньги на маркетинг (по 20 миллионов рублей ежемесячно). И вот случается февраль 2022-го. Я не понимаю, что будет дальше. Когда начинается какой-то кризис, инвесторы меняют планы. А у меня компания раскачалась, и мы со своими тратами несемся прямо в стену. И мне нужно понять: как сохранить бизнес? Сделать так, чтобы он продолжал самоокупаться даже при жестких убытках и расходах.

А фонды были западные?

В нас хотел вложиться британский фонд. Это была соинвестиция британского и российского фондов, и не знаю, случайность это или интуиция, но я решил предложить полностью закрыть сделку российскому фонду. И очень был счастлив. Но дальнейшая инвестиция на $5 млн, она не случилась. Они сказали: «Мы подождем, посмотрим, что будет». Только начинаем заново общаться, случается мобилизация, и снова: «Подождем». То есть постоянно реальность дразнит. В какой-то момент я понял, что не хочу больше рассчитывать на внешний ресурс. У меня актив, и я хочу сделать его здоровым. В общем, у нас получилось.

Что больше всего помогло и дало опору?

Опорой стала моя мотивация. Несмотря на то что я был в подавленном состоянии, мне удалось найти смысл в изначальной идее: бизнес должен приносить пользу людям. Идея психотерапии мне очень близка тем, что я делаю людей счастливее напрямую. Я вернулся к этому первоначальному смыслу, и именно он поддерживал меня и команду. В команде было много тревоги. Сотрудники боялись и не понимали ситуации. Многие хотели быстро изменить свою жизнь или уехать из России; кто-то уехал или уволился. Поэтому удержание команды стало еще одним вызовом. Надо еще учитывать, что в 2022-м мне только исполнилось 30 лет.

Несмотря на тяжелое время, мы продолжали работать; от нас зависели сотни психологов и тысячи клиентов. Нам удалось выжить. За весь 2022 год мы вышли в ноль — начали окупаться снова. Сегодня «Ясно» — самые крупные. Потом идем мы, Zigmund.Online, и «Альтер» рядом с нами. «Мета» осталась маленькой совсем. Не растем так же бурно, как раньше, из-за того, что сложно делать маркетинг. И, мне кажется, дело еще в том, что не всякий бизнес готов сейчас тратить много денег на эти цели.

Как ты относишься к блогерам-психотерапевтам? С одной стороны, они выдают готовые рецепты, то есть как раз «волшебные таблетки», при этом они популяризируют и дестигматизируют сферу.

Я на это очень положительно смотрю. Психология — это то, что серьезно может повлиять на жизнь человека. Если появится, условно, лицензия, то люди смогут зайти на страницу блогера, увидеть в шапке лицензию, не знаю, на Госуслугах пробить это, почему нет. Сфера становится популярнее. Это очень интересная для многих материя. Поэтому блогинг на этом цветет. Хотя сегодня из ста блогеров, условно, пять действительно что-то дельное говорят, а остальные просто паразитируют на теме. Нужно быть очень осторожным. И я надеюсь, что государство, ассоциации и наш бизнес будем делать что-то конкретное, чтобы это все вычищать.

СДВГ, тревожное расстройство, паническая атака и прочие диагнозы и серьезные симптомы стали общеупотребимыми понятиями и потеряли свое базовое значение, как ты это оцениваешь?

Сейчас уже люди стали чуть лучше разбираться. Раньше было: «Я в психотерапии, я отстаиваю границы». И человек начинает токсить на других, исключать их из жизни, потому что он «прокаченный». Это, на мой взгляд, нездорово. Не все — абьюз, не всякая агрессия — токсична, не всегда нужно говорить то, что думаешь. Это к вопросу терминов тоже. Люди нахватаются ярлыков, даже пройдя терапию, и начинают их навешивать. А все не так просто устроено.

Какие еще запросы могут поступать к вам от клиентов? Какие вызовы бросает новое время? ПТСР, травма свидетеля — что еще может стать частью вашей работы?

Честно говоря, я думаю, что волна ПТСР будет достаточно большой. Насколько мне известно, есть государственная служба. Во-первых, при МЧС исторически сильная психологическая служба и школа. Во-вторых, я знаю, что для людей, столкнувшихся с ужасами военных событий, предусмотрена определенная помощь. Не уверен, что это ляжет на наши плечи. Очевидно, что государство готово предоставлять ресурсы и делать это бесплатно. Ты говорила о сотрудничестве с государством — у них есть свои ресурсы для работы с такими проблемами.

А что ваш профиль? Например, зависимость от гаджетов? У меня, как я выяснила опытным путем, зависимость от телефона.

Она тебе мешает?

Ужасно.

Слушай, я думаю, это уже данность. Мне кажется, у меня тоже развивается СДВГ из-за постоянного потока информации. Мое философское мнение по этому поводу: мы, как люди, сдадимся (смеется.) То есть гаджет — в чем проблема сейчас? В том, что нам постоянно приходится его брать — это внешнее устройство. В чем стратегия Илона Маска с «нейролинком»? В том, чтобы избавиться от этого атрибута. Раньше это был компьютер, за который нужно было садиться, потом — телефон, а со временем это станет встроено прямо в нас. Мне кажется, что это действительно нужно человеку. Это помогает ему становиться сильнее, получать больше информации — не просто знать что-то, а уметь оперировать большим объемом знаний. И со временем это просто встроится как какое-то устройство внутри нас.

ChatGPT и вообще искусственный интеллект — насколько это сегодня реальный инструмент, для того чтобы взять на себя функционал психотерапевта?

Еще в 2023 году мы запустили Zigmund.GPT — бесплатного бота-психолога. Цель была — создать инфоповод. А потом он стал жить своей жизнью. Мы вообще не вкладывались в маркетинг, но он до сих пор постоянно растет. Там уже больше 50 тысяч подписчиков, и ежемесячно с ботом переписываются тысячи людей. Я сам говорю, что он простоват, и некоторые вокруг, кто любит все оценивать, говорят: «Что вы делаете? Он же ужасен!» — и так далее. Но именно люди используют его, и это гораздо важнее. Это вообще не заменяет психотерапию, но помогает уточнить запрос, понять себя лучше, чтобы потом уже идти в глубокую работу по этому поводу. Я так считаю. Сейчас мы включили это в стратегию…

Ты используешь ChatGPT?

Я переписываюсь с ChatGPT, когда у меня есть какой-то затык или вопрос. У меня ОКР, и порой я на чем-то циклюсь, и вот это помогает мне разобрать ситуацию. Иногда — какие-то сложные чувства. А потом я могу пойти к психологу и не тратить несколько сессий на то, чтобы просто понять, что меня волнует.

Можно ли создать искусственного психотерапевта? Получается, что человек не просто постижим, а довольно-таки прост в своих запросах?

За полгода до запуска Zigmund это была основная идея. Почему я думал, что это возможно (еще в начале 2018 года)? Потому что фактически у тебя много-много психологов и еще больше клиентов. И каждый отдельный психолог может помочь каждому отдельному клиенту с каким-то конечным результатом, то есть он этому обучается. То есть существует набор запросов и набор методов. Я знаю точно, это мое жизненное понимание, что все можно разобрать по косточкам и логику найти. А у алгоритмов искусственного интеллекта, у которых миллиарды параметров считываются, и порой он такие взаимосвязи может находить, совершенно неочевидные, которые человек в жизни не найдет.

Вот это как раз пугает (смеется).

Это возможность. Могу поделиться своим видением, что через два-три года появится ИИ-психолог, а все психологи останутся — ну, не буду говорить «все», нельзя так обобщать — но очень популярным станет сотрудничество психолога и ИИ. То есть человек ведет терапию, а ему помогает искусственный интеллект, который подсвечивает важные моменты, подсказывает, куда копнуть, какой метод применить, какое упражнение дать.

Какое направление психотерапии ты сам выбираешь?

Когда я начал ходить к психотерапевту, я выбрал КПТ, потому что она казалась мне логичной. Ты выявляешь установки, понимаешь, почему они мешают, и определяешь, какие новые ментальные привычки могут помочь в данной ситуации. Затем тренируешь именно их. Затем я обращался к разным психологам, и в какой-то момент заинтересовался психоанализом. Но так и не решился попробовать, потому что это направление очень неопределенное по времени и результату. Там идет глубокая работа, и, как говорят психоаналитики, никто не может сказать точно, за какое время ты проработаешь свои травмы или будет ли вообще результат. Но это точно был бы интересный процесс. После я проходил клиентоцентрированную терапию — она менее структурирована, чем КПТ, но очень мне помогла. Хотя, если честно, я всегда выбирал терапевта исходя из его личности. Помню, что следующий длительный курс я вел с психологом-мужчиной — он скорее отражал фигуру моего отца. Первая же терапия была у женщины — там у меня была проблема с мамой (смеется).

Свежие комментарии