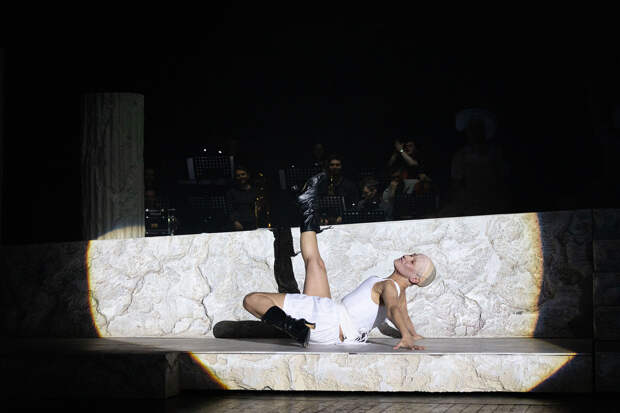

Королева на сцене и преподаватель в жизни, Евгения Дмитриева не разделяет театр и повседневность. 15 мая в Театре Ермоловой прошла премьера спектакля «Елизавета Английская», где она сыграла главную роль. В разговоре со «Снобом» — о репетициях с мужем-режиссером, актерской памяти, эмоциональной отдаче зрителю и о том, как с годами все важнее становится сама возможность выходить на сцену.

Как вы готовились к своей роли в спектакле «Елизавета Английская»? Какие материалы использовали?

Читала, слушала, смотрела — художественные, исторические фильмы, в том числе, снятые BBC, все, что были в доступе: с Кейт Бланшет и Хелен Миррен. Я не большой поклонник исторического жанра кино, но хотелось посмотреть, потому что о себе мы знаем — из какого колобка мы сделаны, из какой избушки, а вот о них — нет. Так и готовилась.

Может, вы наблюдали за другими актрисами, сыгравшими исторические роли?

Если честно, у меня не было такой задачи. У меня есть насмотренность за столько лет работы и эмоциональная память, но сказать, что я брала что-то конкретное, не могу. Знаю, что Доронина играла королеву, Марина Неелова, но я не видела этого спектакля Туминаса. Я люблю смотреть спектакли при подготовке к роли, но как-то так получилось в этот раз, что я сделала упор на фильмы.

Существует ли элемент импровизации при прямом взаимодействии со зрителем, когда находитесь в зале?

Конечно! На одном из спектаклей, когда мне нужно пробежать по залу, зрители стали кричать: «Сюда, сюда, Ваше Величество, прячьтесь!», — я совершенно не ожидала, что будет такая реакция, меня это повеселило.

Что вы чувствовали, впервые показав зрителю «Елизавету»?

Мы наконец-то почувствовали зрителя, потому что все это время мы играли только для режиссера и Кости Плотникова — он в первом акте выходит только в конце, поэтому честно сидел все прогоны. А тут появился зритель, наконец-то появилось дыхание, реакции — даже не просто смех, а гробовая тишина или дыхание зала, когда за всем происходящим внимательно наблюдают. Здесь начинается рождение спектакля — со зрителем. Всегда премьерный спектакль ощущается, будто экзамен, это волнительно. Хочется, чтобы зритель просто купил билет и пришел.

Какая атмосфера царила на сцене во время репетиций при подготовке «Елизаветы Английской»?

Будет не очень скромно, потому что я все-таки жена режиссера, но, мне кажется, мой муж — Киммельман умеет создать компанию. Ему очень важны люди, помимо актеров, каждый человек, который принимает участие. Неслучайно в конце спектакля выходят кланяться все — мне кажется, это впечатляет: такая огромная толпа всех, кто задействован. Без каждого из них не было бы спектакля. Нам всем было очень весело, мы хохотали, как сумасшедшие, хотя пьеса очень сложна, весь процесс подготовки безумно важен. Были и тяжелые моменты, но нам было хорошо.

Театр или кино? В чем для вас принципиальное отличие?

В кино интересен процесс создания — продукт выходит уже без тебя, ты не волен почувствовать финальный этап, дальше работают уже другие люди, от тебя это не зависит. На сцене, особенно при наличии большой роли, важен момент дыхания зала и сиюсекундности происходящего, когда ты вывалил на зрителя чувство, а он переварил и отдал тебе реакцию — иногда это сродни наркотическому ощущению. Мы как раз разговаривали с Ваней Мулиным перед выходом на первый акт и сошлись на мысли, что мы страшно счастливые люди. Как говорила мой педагог Римма Гавриловна Солнцева: «Боже, это было так странно, что я занимаюсь любимым делом, а мне за это еще и деньги платят». С этой мыслью мы и вышли на сцену 7-го числа — с ощущением редкой привилегии делать то, что наполняет смыслом, и делиться этим с залом.

Как вам работается в стенах разных театров? Что меняется в зависимости от места и труппы?

Я давно на вольных хлебах, и каждый театр и коллектив разный — начиная от служб, заканчивая художественным руководителем. По-разному тебя воспринимают и по-разному относятся. У всех отличная внутренняя атмосфера и история. Я много где играла, и мне есть с чем сравнить, но всех объединяет тот факт, что ты должен внутренне органично подстраиваться под каждый театр и понимать его позицию. Иногда сложно, но с особым теплом вспоминаю работу в МХТ им. Чехова над «Пиквикским клубом» — Евгений Александрович Писарев пригласил меня, и девчонки из труппы сразу окружили заботой, приняли как свою.

Какие особенности можете выделить в подготовке к роли в театре и в кино? Есть ли существенная разница?

Если говорить о подготовке, то при сопоставимом объеме роли она, как правило, схожа — и в театре, и в кино. Когда я снималась в «Крике Совы» у Олега Погодина (2013 год), я позвонила и спросила: «Что читать?». Я понимала — 46-й год, послевоенное время, но хотелось какую-то «витаминку», чтобы нарыть что-то конкретное. Поэтому — читать и смотреть всегда. Если это мелодрама, то, безусловно, все завязано уже на твоих жизненных наблюдениях.

Вы часто работаете вместе с мужем. Появляются ли разногласия, когда понять друг друга тяжело, и как подобные ситуации разрешаются?

Конечно! Как без этого. Разрешаются конфликты по-разному. Он сразу видит, если я недовольна. Вообще, я очень послушная и доверяю ему, мне нравится, как он работает, а я понимаю его язык. Как сказала артистка Пушкинского театра Настя Лебедева: «Я понимаю твой птичий язык, я понимаю, о чем ты молчишь». Он не тот режиссер, который будет тебе что-то рассказывать семь часов — нет, скорее просто махнет и скажет: «Ну понимаешь же». Я умею четко фильтровать, когда я должна подчиняться воле режиссера, а когда могу что-то предложить.

Работа с Владимиром дается легче, чем с другими режиссерами, или же наоборот?

Наверное, нет, потому что волнуешься не только за себя, а еще и за того парня. Это комплексное волнение. Мне, когда я работаю с мужем, в первую очередь важно, что скажут: «Какой спектакль!» — это всегда меня радует.

Какие планы на ближайшее время? Есть ли идеи для новых театральных постановок или кинопроектов, которые хотели бы реализовать вместе с Владимиром?

Есть, но пока не могу рассказывать. Есть две работы, о которых мы разговариваем — надеюсь, обе они увидят мир. О кинокартинах распространяться тоже пока не могу. Сейчас я работаю в команде с Писаревым, набираем новый курс — вот чем я буду заниматься, когда пройдет премьера. Из-за всех своих репетиций я не могла быть на отборочных турах. А сейчас надо будет набирать новых студентов и выпускать старых. Всегда отпускаешь их с тревогой — хочется, чтобы сложилось. Я очень люблю своих учеников, я считаю, будущее за ними.

Нельзя не вспомнить оглушительный успех спектакля «Три сестры» (2005 год, реж. Деклан Доннеллан, театр им. Пушкина). Как вы считаете, в чем особенность Ольги Деклана Доннеллана?

Деклан Доннеллан совершенно неожиданно для нас, русских артистов, очень жестко и точно, даже хирургически, разбирал Чехова — это мне очень понравилось. Сначала думаешь: это же наш добрый доктор Чехов, Антоша Чехонте. А оказывается, там очень сложная жизнь, что вдруг ты понимаешь, какие непростые его пьесы, какие непростые его персонажи.

Когда мы с режиссером впервые начали разбирать пьесу, он меня спросил: «Какая Ольга?» Я сказала: «Ольга? Это я. У меня все прекрасно, но ни мужа, ни детей — только студенты и работа». При этом и в тексте не написано, что Ольга страдает, что она калека или урод. Вокруг гарнизон солдат, но она была полностью поглощена общественной работой. С красивой прической и постоянно смеясь, Ольга Деклана была легкая, игривая, умная. Такая же была я. Такой же был и спектакль. В нем не было страданий — были интриги, была жизнь.

С Декланом мы объездили много стран: Францию, Англию, Новую Зеландию, Австралию и Ирландию. И это особое ощущение — играть перед иностранной публикой, которая не понимает твой язык, — реакции на текст Чехова оказывались совершенно иными.

Эпохи в спектаклях «Елизавета Английская» и «Завтра была война» (2024 год, реж. Владимир Киммельман, театр им. Пушкина) отличаются, но изображение личности на фоне исторических событий, борьба за идеалы звучат схоже. Видите ли вы какие-то общие лейтмотивы, переклички в этих двух постановках или в переживаниях ваших героинь?

Я не проводила параллелей, потому что очень далекие друг от друга и эпохи, и сами героини — женщина-комиссар в «Завтра была война» и королева в «Елизавете Английской». Мне нравится в работе режиссера Владимира Киммельмана, что он ничего не делает одинаково, в одном стиле. Мой муж умеет «вскрыть» материал, говорить о нем по-разному, а вместе с композитором Родионом Аверьяновым создается абсолютно уникальный творческий тандем, поэтому и поиска схожих лейтмотивов не было.

Часто ли вы ходите в театр не как артистка, а как зритель?

Я вообще очень люблю ходить по театрам, сейчас не так часто удается в силу заботы о детях. Но я обожаю тот момент, когда открывается занавес. Я — тот самый «добрый зритель в 9-м ряду», люблю наших артистов и наш цех, всегда вижу, чего стоило то, что происходит на сцене.

Беседовали Алена Синельщикова и Мария Наянова

Свежие комментарии