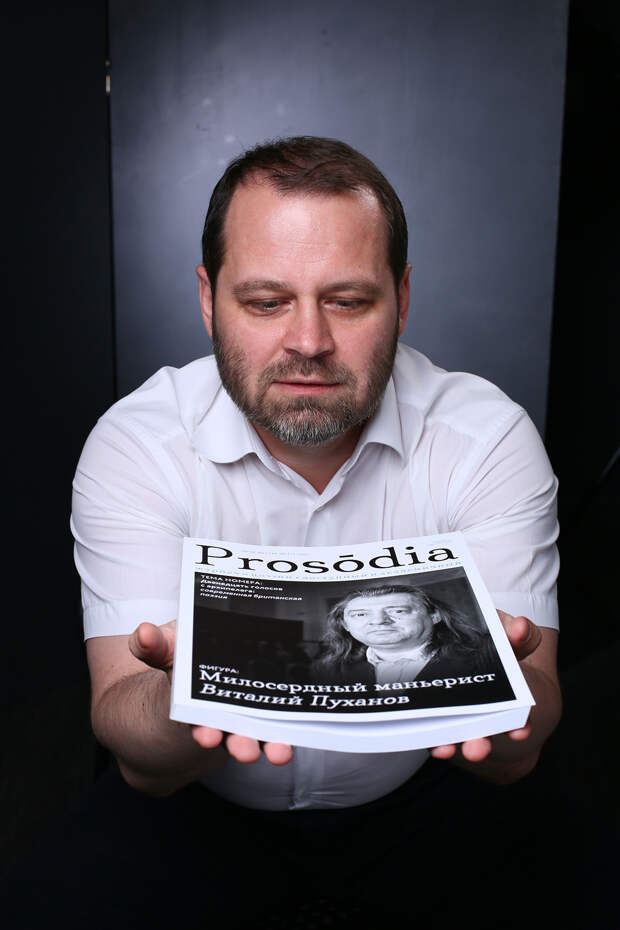

Поэт и основатель журнала о поэзии Prosodia Владимир Козлов — о том, из-за чего в России больше нет литературной критики, почему пишущие зумеры и миллениалы могут уходит от «чистой лирики» в исследования сексуальности и глубинной экологии, а также о том, как искусство помогает человеку собрать себя в современном мире.

С чего начиналась Prosodia и к чему она пришла сегодня? Что вообще должно представлять из себя медиа о поэзии?

Любое медиа — это площадка для коммуникации. Оно должно реализовывать замысел тех, кто его создает, и при этом вызывать отклик аудитории. Главная задача медиа о поэзии — сводить литературное, экспертное и читательское сообщества, создавать условия для их плодотворной коммуникации. Prosodia долго шла к тому, чтобы стать такой площадкой. В 2014 году мы придумали довольно оригинальный формат бумажного литературного журнала. Внешне он был похож на обычный «толстый» журнал, но внутри было много новых идей. Мы сделали издание в первую очередь для читателей поэзии, а не для авторов, что нетипично для литературных проектов. Поэтому все наши материалы пишутся доступным языком, а для удобства и быстроты вовлечения на шестом году существования проекта мы запустили сайт, на котором ежедневно стало что-то публиковаться. Параллельно с этим появились страница VK и канал в Telegram. У нас была понятная цель — открыть поэзию максимальному количеству людей. В какой-то мере она достигнута: каждый день на нашу почту приходят новые рукописи, а ежегодная аудитория перевалила за миллион.

По-моему, сегодня «толстые» журналы находятся в кризисном положении. Какой должна быть современная литературная периодика, чтобы ее читали с интересом?

Я не считаю, что «толстые» журналы в таком уж кризисе. Мне кажется, что низшая точка уже пройдена, несколько лет назад они могли вообще остаться без финансирования. Впрочем, я не знаю деталей. Но когда рынок окончательно доберется до этой сферы, мы получим те же «толстые» журналы, но оснащенные всеми современными средствами продвижения. Так что не надо их списывать. На самом деле многие хотели бы быть «толстыми» журналами, но доступ в эту лигу очень сложен. Честно говоря, я и сейчас не вижу серьезных конкурентов ведущим литературным изданиям. Что вас заставляет думать об их кризисе?

Во-первых, сокращение тиражей и естественное угасание общественного интереса — в 90-е у «самой читающей нации» появились сотни других развлечений. Во-вторых, личный читательский и авторский опыт: я не уверен, что сегодня яркий молодой поэт пойдет за признанием в ультраконсервативное журнальное сообщество, где все зависит от вкусов несменяемых по полвека редакторов. В-третьих, у нас на глазах расцветает огромное количество горизонтальных инициатив, частных каналов и медиа, связанных с поэзией, и необходимость коммуницировать с аудиторией на устаревших площадках (в «толстых» журналах) просто отпадает.

За 35 лет постсоветской эпохи все-таки ситуация менялась уже несколько раз. И я бы развел темы, которые вы обозначили, с темой кризиса «толстых» журналов. Да, молодые люди сегодня и впрямь делают множество своих независимых проектов. Сейчас это сделать легче, чем когда-либо, мы сами такой проект. Просто в результате мы видим массу проектов, которые появились, но особенного интереса к себе не вызывают. Свое право на существование надо доказывать годами. Создать площадку — самое простое, превратить ее в событие литературного мира — намного сложнее. Нам всем приходится набираться терпения и играть в долгую, напоминая себе порой, что мы работаем из любви к искусству. Такое напоминание — способ самосохранения. Конечно, иногда зумерам и миллениалам проще создать свой проект, чем пробиться в «толстые» журналы, но при этом посмотрите, сколько зумеров и миллениалов, например, в «Новом мире». Но конечно, их там не сто процентов — это было бы странно. То есть все не так однозначно. Около 40–50% авторов Prosodia — люди этих поколений. Все рукописи, которые к нам приходят, точно прочитываются, цензуры никакой нет, кроме той, которая запрещает нарушать законодательство.

Но все же уровень национальной литературы определяется не количеством, но качеством. В нашей литературе сейчас все очень атомизировано, все разошлись по своим маленьким сообществам. «Толстые» журналы раньше собирали литературное пространство вокруг себя — они действительно перестали выполнять эту функцию. Но что мы от этого выиграли? Пространство просто распалось, и мы перестали видеть друг друга.

Хорошо, что мы затронули тему критического отбора и вкусов. Есть мнение, что литературной критики как полноценной дисциплины в России не существует. Как по-вашему, в каком состоянии она находится?

В самом плачевном. Но я не знаю, стоит ли переживать по этому поводу. Чтобы критика существовала, нужен заказчик. А кто сегодня выступает в этой роли? Кроме «толстых» журналов, их почти нет. Средства массовой информации практически не предъявляют спроса на критику. То место, которое раньше занимала критика, сегодня занимают две силы. Первая — культурная журналистика, освещающая мероприятия, премии, дайджесты и презентации книг. Вторая — филологи, которые сидят где-нибудь на кафедре, занимаются высокой наукой, иногда посматривая в сторону современности.

В каких случаях вы точно не рекомендовали бы полагаться на критические оценки? Или читатели и так игнорируют любые из них?

Мне кажется, современный читатель поэзии ни в коей мере не полагается на поэтическую критику. Но вы когда-нибудь встречали читателя поэзии, который изучает критику и руководствуется ей при выборе литературы? Она нужна, прежде всего, для самого литературного сообщества, ее влияние не выходит за его рамки. Критика больше не борется за умы.

Но в этом нет большой трагедии. Если современный автор хочет обратиться к своей аудитории, он может сделать это в любой момент напрямую — через соцсети. Ему для этого больше не нужны посредники в лице издателей, критиков, да и читатели больше не сидят на специализированных литературных порталах, они просто листают ленту в своем смартфоне. Критика, публикации нужны автору для подтверждения его авторитета в глазах своих читателей, с которыми у него прямой контакт. И в случае, если он сам ищет не минутного признания, а признания у тех, кто этому посвятил свою жизнь, так же как он сам.

Тут еще не лишним было бы заметить, что сфера поэзии — не индустрия, в ней нет признаков индустрии. Она держится на фанатах, на их любви к искусству. На служении. Получить что-либо от поэзии сегодня невозможно — ей можно только служить и быть благодарным за то, что получается это делать.

Сегодня многие молодые поэты занимаются исследованиями всевозможных пластов современной культуры, анализом телесности и сексуальности, переосмыслением субъект-объектных отношений, изучением глубинной экологии и тому подобным. Почему им тесно в рамках одной только поэзии? Неужели это сигнал о кризисе чисто поэтической формы высказывания?

Мне кажется, это довольно узкий взгляд на то, чем занимается целое поколение. В целом, понимание творческого процесса как исследовательского мне самому близко. У творчества совершенно другой инструментарий, чем у классического исследования, художественный образ позволяет увидеть то, что иначе не увидеть. Но одно дело — видеть в творчестве исследовательскую составляющую, а другое — считать, что исследования важнее творчества. Если исследования начинают замещать поэзию, значит, человек убедил себя в том, что поэзия ему не нужна. Если исследовательская деятельность стала ценнее искусства — пожалуйста, его можно только поздравить с этим. С тем же успехом мы можем говорить о том, что владение каким-нибудь ремеслом приносит больше пользы миру, чем стихи. На мой взгляд, это не говорит о кризисе поэтического, это говорит об исчерпанности конкретной личности в качестве поэта. В этом случае нужно констатировать, что человек потерял понимание того, в чем состоит ценность поэзии.

В противовес этим молодым людям вы, как и большинство авторов, публикуемых в Prosodia, отстаиваете позицию литературного неотрадиционализма. Чем он отличается от обычного традиционализма?

Традиционализм — это нерефлексивное воспроизведение литературных форм, которые достались из прошлого. В традиционализме форма функционирует как норма. Нормы кажутся освященными традицией, их нарушение — грех. Такой подход не позволяет работать с материалом современности. Есть и противоположная крайность — авангард, который предполагает абсолютизацию современности. Авангардистам сказали, что актуальную повестку нельзя выразить языком традиции, поэтому ее надо выбросить, а язык изобрести заново. Неотрадиционализм же ничего не абсолютизирует и ничего не выбрасывает — он пытается работать и с современностью, и с традицией, он связывает эти сферы, в этом его уникальность.

В то же время традиционализм в XX и XIX веках, как правило, существует только в виде идеологической установки. Потому что время норм в литературе прошло еще в XVIII веке. Но ангажированное искусство, ярким проявлением которого стал, например, соцреализм, охотно берет традиционализм на вооружение.

ХХ век — это век победившего в западных культурах авангарда. Запад — это победивший исторический авангард, которому никакой альтернативы нет. А в России альтернатива, безусловно, есть. Есть очевидный факт: масса русских авторов первого ряда поколение за поколением выбирают творческие стратегии, предполагающие осознанную работу с традицией. Вы можете найти колоссальный материал, который объяснит вам, что современная поэзия — это поэзия победившего авангарда, но понимание неотрадиционализма как важнейшей парадигмы русской поэзии до сих пор большая редкость. Именно с этим перекосом в литературном процессе связано мое желание обратить на этот феномен внимание.

А о какой конкретно традиции вы говорите? Их ведь чрезвычайно много, даже в рамках авангарда есть свои.

Речь не идет о какой-то конкретной традиции, поскольку традиция разнообразна. Представьте простую ситуацию: автор садится писать стихи о любви. Вопрос: если он хочет создать нечто ценное для искусства, стоит ли ему знать, что сделано на эту тему до него? Для неотрадиционалиста такого вопроса не стоит — конечно, надо это знать. В идеале — знать самые разные традиции работы с этой темой. И учитывать их в процессе реализации своего замысла. Это живой диалог с традицией, потому что традиция для неотрадиционалиста — это не образец для подражания, а копилка художественных решений, которыми он может распоряжаться для реализации своего замысла. Но для этого их хотя бы надо знать.

Но ведь и авангардист, и традиционалист будет вспоминать то же самое. Один — чтобы ни в коем случае не повторить то, что он вспомнит, а второй — чтобы повторить в точности хотя бы часть из этого.

Зачем авангардист будет вспоминать формы, которые он заранее признал дискредитировавшими себя? А традиционалист их воспроизведет, но вряд ли внесет в них что-то новое.

Люди, далекие от поэзии, полагают, что эта литературная форма существует для того, чтобы с ее помощью можно было высказаться о чем-либо или самовыразиться. А зачем на самом деле существует поэзия? Спрашиваю, поскольку вы написали книгу об этом.

Это вопрос вопросов. Я считаю, что вообще-то ответов на него должно быть много. Но приведу один из вариантов. Родоначальник исторической поэтики Александр Веселовский нашел очень старую формулу поэзии — психологический параллелизм. Он обнаружил уже в древних формах поэзии устойчивые формулы, которые уравнивают по принципу рифмы картины природы и картины из жизни человека, картины внешнего и картины внутреннего. Между ними как бы обнаруживаются общие законы. Это микромодель поэзии, микромодель художественного мира, возникающего в лирическом произведении. Этот особый мир может существовать только в стихотворении. Опыт, который в нем возникает, мы не можем получить нигде, кроме как в искусстве. В своей жизни мы не можем быть другими, мы не можем быть никем, кроме самих себя. А в поэзии, в искусстве мы можем быть бесконечным количеством существ, проживать бесчисленное количество жизней, в ней мы способны создать себе другую судьбу и прожить ее. Искусство позволяет расширять свой внутренний мир до бесконечности.

Вполне засчитывается в качестве антропологической цели.

Да. Но у поэзии есть и другая роль. Современный мир довольно жестко разделяет сознание человека на множество ролей и функций: ты отец, ты клерк, ты волонтер, ты подчиненный, ты покупатель. А где и когда ты — это именно ты? В каком пространстве должна происходить «сборка» человека, распавшегося на десятки социальных ролей? Я думаю, эта сборка происходит именно в искусстве, в частности в искусстве поэзии. Только в искусстве человек себя собирает и впервые понимает, что он мог бы в принципе собой представлять. Искусство — зеркало для героя, которого без этого зеркала не существует.

Свежие комментарии