8 июля солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отметила пятидесятый день рождения. Литературный критик Наталья Ломыкина поговорила с Дианой Арбениной о творчестве и возрасте, о том, как черновики превращаются в арт-объект, как меняются тексты в сложные времена и где взять смелость оставаться самой собой.

Диана, ваши песни уже по сути своей дневники, вы в них очень откровенны. Зачем понадобилась эта книга?

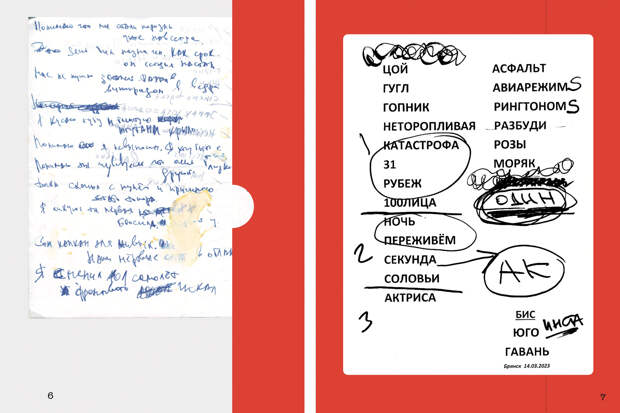

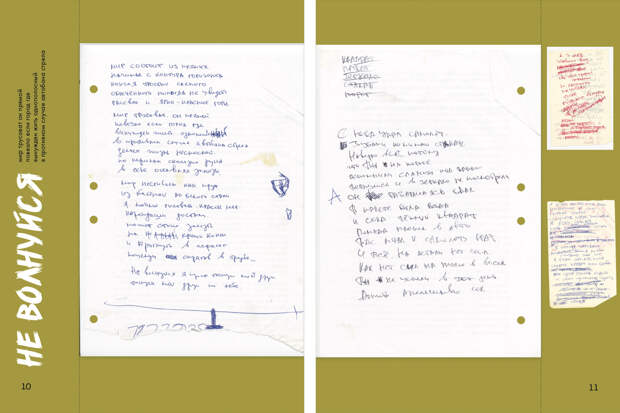

В прошлом году два человека, Таня (Татьяна Коробкина, редактор издательства «Бомбора». — Прим. ред.) и Алексей, бильд-редактор, приехали ко мне домой, увидели огромное количество моих записей и стали их сканировать. Я, кстати, недавно посчитала: только на столе у меня лежит 35 таких книг-тетрадей, а всего их где-то 75. Причем делали они это вдумчиво и кропотливо: сканировали все, а я по ходу пьесы выбирала. Открываешь — и видишь «Где-то есть корабли», когда она начинала писаться только. Представляете?

Татьяна Коробкина: Мы там все сидели с мурашками.

А что в итоге выбрано и как книга организована?

Можно вопросом на вопрос?

Да.

А как вы хотите, чтобы была организована такая книжка? От люльки до могилки? У меня 70 тетрадок, из них любую можно отсканировать — и уже будет книжка. Я вам могу ответить, в чем идея — в жизни. Я просто имею право, мне кажется, сейчас это делать, потому что не остановилась в своем развитии. Я как писала песни, так и пишу. Ребята из «Бомборы» просто упали мне на голову, дожали меня и выкрутили. Потом дизайнер сделал обложку. Я когда увидела, просто обалдела!

«От люльки до могилки». Не могу перестать смеяться.

Нет, ну правда. Мне 50 лет исполняется. Какая должна быть последовательность, если ты листаешь дневники за полжизни и тебя разрывают эти эмоции. Никакой логики быть не может. Например, открываешь — и вдруг видишь «Не ищу», это же одна из программных песен «Снайперов» вообще. Открываешь следующую страницу, а там, например, песня «Неторопливая любовь» или «Секунду назад». Я даже оставила «пасхалку» — в книге есть написанное буквально в день отправки в печать, оно там вшито.

Сколько тетрадей в итоге вошло в книгу?

Процентов 25–30, ключевые песни. Понятно, что безумное количество рефлексии мы выбросили. Это интересно пару листов, а дальше одно и то же. Для меня дневник — это психотерапевт. Я бумаге доверяю больше, чем людям. Здесь я безапелляционно честна, я себя высекаю, а потом встаю, и как-то легче становится. С психотерапевтом, мне кажется, такого бы не получилось — я бы все равно зажималась. Меня спрашивают, будет ли у дневников вторая, третья часть? Нет. Все, что мы захотели, мы сделали.

А как отбирали тексты? По мурашкам?

Да, практически так. Потому что, когда у тебя россыпь листов... Нет, можно сейчас сделать томный вид и сказать: хо-хо-хо-хо, как мы выбирали! Да мы никак не выбирали. Мы просто охреневали от того, что видели. Я брала листок: «Смотри, здесь “Время года — зима!” Давай!»

Мне не хватило вашей рефлексии по поводу этих дневников, комментариев сегодняшней Дианы, которая открыла дневник 2006 или 2016 года. Ясно, что за этими строчками на бумаге — огромный кусок жизни. Мне хотелось вашего диалога с самой собой.

А мне хотелось просто отдать людям подноготную, точнее, какую-то ее часть. Диалога быть не может — это мое прошлое. Я не рефлексирую по поводу прошлого, поэтому мне нечего добавить к тому, что вы видите на странице. Там все сказано. Я именно поэтому все-таки пустила издательство к этим дневникам. Я очень благодарно отношусь к тому, что было. Но никаких возвращений быть не может: уже все прожито, поэтому не страшно показать.

Как вы представляете себе комментарий? «Вот мы с вами открываем 1998 год, когда я писала песню “Где-то есть корабли”…» Так что ли?

Ну нет, вы бы так не написали.

Конечно, не написала бы.

Но вы бы написали какой-то эссеистический фрагмент текста.

Там есть они, маленькие кусочки совсем.

Вот мне, если честно, хотелось еще.

Вам просто хочется новую книгу. И мне ее хочется, и я ее напишу. А это особенная вещь, она неповторима. Ты отдаешь свое, с позволения сказать, исподнее. Нужно иметь, мне кажется, абстрагированность и все-таки смелость, чтобы позволить себе это показать.

Но читать тяжело.

Конечно.

Почерк чужой.

Конечно. Адский при этом. Издатели в какой-то момент хотели расшифровать не фрагментарно (это в книге есть), а целиком. Я думаю: «Боже мой, зачем? Не надо ничего расшифровывать? Это же прекрасно».

В таком случае, Татьяна, вопрос к вам. «Дневники» Дианы Арбениной — это арт-объект, способ сохранить артиста в его тексте или способ привести аудиторию «Ночных снайперов» в «Бомбору»?

Татьяна: Не знаю. Мне кажется, все вместе. Это не первая наша книга с Дианой, но «Дневники» — абсолютно другая история, нехудожественная. Диана действительно очень закрытый человек. Когда мы впервые увидели эти тетради… Я помню этот день прекрасно: открыто окно, яркое солнце, очень тепло, перед окном лежат тетради. Ты смотришь — и понимаешь, что это 30 лет жизни артиста. Вот они лежат на полу, те самые тексты, первые кассеты, диски — все тут! И ты хочешь показать их как есть. Нам хотелось дать возможность каждому посмотреть на Диану и на тридцатилетнее творчество — и сделать свой вывод. Не кураторский взгляд, не мой как редактора, который бы все это собрал. Не Дианин — «все, ребята, надо на это смотреть вот так, это стихотворение про то, а песня про это». А личный, читательский. Пусть каждый сам решает для себя, про что это.

Без «что хотел сказать автор»?

Диана: Конечно. В этом непоколебимая свобода. Открываешь, листаешь — меняются годы, меняется почерк, меняется все. И ты видишь, как человек жил. Думаю, это самое главное вообще. Если же про прямой рассказ о себе — для этого есть другие жанры, вот на днях KION выпустил докфильм, там я и говорю, и вспоминаю — очень жестко, кстати.

Диана, можно про возраст?

Конечно.

Вот это «бац — и 50 лет!» как ощущается?

Никак не ощущается. Более того, мои музыканты меня знаете как зовут? Бенджамин Баттон. Подтрунивают надо мной! Я возраста не чувствую. Не знаю, кстати, почему так. Может, в какой-то момент меня накроет, но пока мне не до возраста в принципе. Что касается физической формы, я, конечно, о ней пекусь. Почему я занимаюсь спортом, почему постоянно держу себя в тонусе? Даже не для того, чтобы, стоя на сцене, не комплексовать и быть легкой. А для того, чтобы не прокрастинировать. Я, как Рак, очень склонна к рефлексии и прокрастинации. И когда она на меня нападает, навешивается огромной крысой, мне действительно нужно пойти в зал и заняться либо общим фитнесом, либо кардио, либо боксом. Причем бокс для меня — это же не драка, а легкость. Я для него научилась прыгать на скакалке, а раньше не умела. Так что я вопросов про возраст не боюсь.

А чувствуете время по детям? Когда вроде бы хочешь, чтобы дети быстрее выросли и с ними стало интересно, но при этом понимаешь, что их время прибавляется, а твое как будто уходит.

А вы это чувствуете?

Не знаю.

Спорим — нет. Конечно, нет. Да, им прибавляется — нам убавляется, но я это вообще не чувствую. Более того, до сих пор думаю, что бессмертна. При том, что я похоронила папу два года назад, а потом Ларису Пальцеву (многолетний директор группы «Ночные снайперы». — Прим. ред.), я не могу к себе применить смерть как таковую. То есть я не верю в то, что умру.

Вы сказали по поводу детей — я никогда не хотела, чтобы они вырастали быстро. Сначала время с ними тянулось довольно медленно — с совсем малышами не диалог, а скорее монолог. А потом, лет с четырех, когда с ними стало возможно на равных разговаривать, я стала скорбеть, что они быстро растут. Я очень хорошо понимаю, что в наших отношениях это необратимо. Никогда не повторится год, когда им десять лет или двенадцать. Каждый их возраст я смакую. В какой-то момент я же хотела еще родить. А потом просто поняла, что таким образом хочу их, маленьких, в некотором смысле заменить. И мне стало так плохо, я поняла, что малодушна и хочу подстелить себе соломку.

На самом деле, когда вдруг понимаешь, что хочешь не ребенка (как это было в 35, когда во мне проклюнулся материнский инстинкт — и просто меня перевернул), а просто боишься старости, это ужасно. И я опять себя посадила за этот дневник — там я беспристрастна — и написала: ну ты и тварь, как ты можешь так их предавать? И тогда я поняла, что, наверное, детей у меня больше не будет. Хотя я способна это еще сделать, если говорить про медицину.

Сколько лет было детям, когда вы об этом подумали?

Лет восемь или девять. Я хотела усыновить. Но усыновить кишка тонка. Причем не потому, что невозможно воспитать, дать образование, не хватит денег — это все ерунда. Но это очень, очень непростой процесс, и я не была уверена, что готова ко всем рискам и сложностям, с ним связанным.

А если про прямую наследственность, вот вы музыкант, а дети?

Марта играет за «Спартак». Полетела отбираться в сборную России, представляете? Когда мне тренер написал сообщение, что Марта едет в Казань на сборы в сборную России, знаете, что я ответила? Это только я могла так написать. Я спросила: «А что, она хорошо играет в футбол?»

Мать-ехидна.

Ну, правда, я не понимаю. Неужели она так хорошо играет в футбол, что может попасть в сборную России?

Как вообще вы переживаете их подростковый возраст? Когда мы разговаривали три года назад после выхода книги «Снежный барс», с Мартой было сложно, а с сыном проще. А сейчас?

У нее вообще все по-другому стало. Пик гормональный прошел — и ее отпустило, и тут подключился футбол. А Тёма кардинально изменился за последние полгода. Мироощущение: «меня ненавидит весь мир», «я не в форме», «не фотографируй меня». Я говорю: «Тём, успокойся, я тебя очень прошу». Ходит сразу «с лицом». Спрашиваю: «У тебя что-то случилось? Ты от чего страдаешь так сильно?» В общем, да, переходный возраст во всей красе, и это случилось в апреле. Он вымахал — такой здоровый мужичина, сорок третий размер ноги. Я рядом с ним вообще маленькая. И когда он начинает себя как-то дико вести, я говорю: «Тёма, я чувствую себя беззащитной».

А когда на сцену он с вами выходит, как там выстраиваются отношения? Там он подчиняется вашему авторитету? Это ведь уже не авторитет матери, а слово лидера группы.

Мне очень повезло, что он мальчик. Если бы девочка музыкой занялась, было бы сложнее. Более того, думать, что какая-то преемственность может быть в искусстве, глупо, я в это не верю вообще. И зачем тащить на сцену без ее желания? Ей нравится спорт — пусть она занимается футболом, правда? Я, скажем, в футболе просто ноль. И каждая хороша на своем месте.

Тёма музыкой занимается по-своему. Он мальчик — никто нас не будет сравнивать никогда. И он талантливее, чем я, судя по всему. Это можно признать. Он взял гены деда, взял мои и умножил на какую-то мужскую логику. Во-первых, у него вообще нет никакого смущения: он просто берет гитару, выходит на сцену и играет. Если просишь сыграть какую-то песню, он слушает — и сразу начинает играть. Он уезжал в летний лагерь, перед сменой нужно было написать, чем хочет заниматься. Он говорит: «Я на бас-гитаре хочу играть и, может, на трубе». Я плечами пожала: на какой еще трубе? Он вернулся из лагеря — играет на трубе, на барабанах, на гитаре, на акустической гитаре и, само собой, на фортепиано. Это очень прикольно. Поэтому, если он пойдет заниматься дальше музыкой, я очень хочу, чтобы он закончил хорошее музыкальное заведение, не только музыкальную школу, как я.

Вообще мне кажется, чем быстрее дети определятся, тем лучше. Я, например, понимаю, что талантлива только в писательском деле. Песня или текст — это мое. Человек не может быть хорош во всем. Чем раньше с собой разберешься, тем проще.

Сегодняшние подростки — это дети цифрового поколения, они совершенно другие. Что вас в них восхищает?

В них восхищает и при этом чуть-чуть обескураживает то, что они в свои 14 лет абсолютно непоколебимы в чувствах. Они еще ни разу не влюблялись. Я их немного провоцирую — у нас нет табуированных тем. Говорю: «Марта, ты целовалась уже?» Она такая: «Что?!» Я говорю: «Слушайте, а вы влюблялись?» — и смотрю на реакцию. Марта говорит: «Ой, в кого там влюбляться?» — «Ну ладно. Тема, а ты?» — «Я некрасивый, кто в меня будет влюбляться?»

Я смотрю на них и думаю: как вы вообще живете? Я в 14 лет уже десять раз успела влюбиться, поцеловаться, расстаться и разлюбить. У меня был первый мальчик, Дима Рыбкин, когда я училась во втором классе. Он был классе в третьем или четвертом, я сидела у него на коленях — он меня учил таблице умножения. И, кстати, между прочим, мы целовались.

Может, сейчас все не так, но ведь им уже 14 лет. Я просто думаю, что любовь — это воспитание души. Все эти страдания, мучения, «не пришел и не позвонил» — в них растет душа, она должна как-то проснуться, правда? Может, меня это так волнует, потому что я от этого завишу очень сильно. Я патологически влюбленный человек. Не могу не восхищаться. Живу в этом, притом что мне никогда не бывает с самой собой скучно. Так получилось, что я была всегда одна в детстве, читала книги, и мне было в кайф. Но не понимаю, как можно не восхищаться тем, что дает тебе жизнь в лице другого человека, занятия, книги, да даже приготовление каких-то блюд по вдохновению — не важно.

Например, сейчас лето и я гоняю по утрам на самокате. И когда в семь утра выезжаю и рассекаю по Москве — да я просто счастлива, я в этот момент влюблена. Не обязательно влюбиться в мальчика Вову, можно в город влюбиться, понимаете. Я вообще восторженная, и это тоже про внутреннюю молодость. Мне кажется, по-другому вообще жить невозможно. Пытаюсь в детях это как-то пробудить.

Ваше детство прошло на Крайнем Севере, студенчество — в Магадане. Сейчас, когда прожито многое и были разные города и страны, от Питера до Нью-Йорка, что дает тот кусок жизни на Крайнем Севере, где иное ощущение пространства и вообще другая природа? Что-то оттуда есть внутри?

Оттуда все. По сути, я продукт именно своего северного детства. Во мне есть безапелляционность, потому что там вообще никто юлить не умел. У нас не было дипломатии. Представьте, что вы живете в маленьком поселке, где все открыто. Я, может, поэтому и смелая. На севере нет возможности юлить, играть — все очень близко. И холодно. Но это такая классная хорда — север закаляет.

При этом детство у меня было счастливое. Я не чувствовала, что живу так далеко. Может быть, потому что это был Советский Союз, все как-то ездили, летали летом в отпуск. Я спокойно жила и ни в чем не нуждалась. У меня недавно дети спросили: «Мама, что ты хотела в детстве?» Ничего, у меня все было, хотя родители небогатые люди, журналисты. Счастлив тот, кто хочет того, что может получить. Наверное, если бы я хотела, условно говоря, звезду с неба, была бы несчастным человеком. Но этого не произошло.

Несмотря на то что я родилась в Белоруссии, как личность я сложилась на Севере, там я начала писать песни. И когда переехала в Питер, всех раздражала прямотой высказываний. Мне говорили: «Ты как шпала. Надо как-то подипломатичнее». А я теперь думаю с годами, вот был у меня период дипломатичный — и зачем? Если ты наденешь на себя маску, то будешь жить другой жизнью, не своей. Будь уж таким, какой ты есть.

Не знаю, я бы согласилась безоговорочно два года назад, а сейчас, наверное, не соглашусь. И дипломатия нужна, и молчать уметь тоже важно.

Нет, тут не про молчание. Надо уметь наблюдать и пытаться понять, что реально происходит. И я оставляю каждому право на свою собственную точку зрения.

Какая разница между той Дианой, магаданской, питерской, юной и бескомпромиссной, и сегодняшней? Мы говорили про умение выражать себя и смелость быть собой. Что еще осталось, а что изменилось — и не жаль?

Я по-прежнему пишу песни. Это о многом говорит. Это мое самое большое достижение. Я действующий музыкант через 30 лет после того, как начала этим заниматься. Вот я позавчера написала песню — просто влюблена в нее сейчас, постоянно о ней думаю. Это статус-кво внутренний, и он сохранился. Я ни на что не променяла жгучее желание писать. Это самое крутое вообще.

Это дорогого стоит, правда.

И меня не размотало. У меня дети, которых все-таки двое и которые родились вместе, было очень тяжело. Но ни дети, ни уходы друзей — меня это внутренне не сломило. Понимаете? Вот вчера я написала смс своим прекрасным мальчикам-музыкантам: «Господа, у меня для вас сногсшибательная новость — мы начинаем писать новый альбом!» Представляю, как они читают и думают: господи, ну, неугомонная.

А что ушло, но чего не жаль?

Прошлого не жаль вообще. Не жаль даже, что сделала, наверное, меньше, чем могла. Мне кажется, так говорит любой человек, который занимается любым делом: я мог бы больше. Это нормально. В прошлое не хочу. Я там была несчастна, а сейчас я счастливый человек. Я нахожусь на своем месте. Я чувствую себя абсолютно уверенной в том, что говорю и что делаю. Я не побежала ни за одной толпой, которых вокруг достаточное количество. За какие-то поступки мне стыдно, безусловно. Но Бог меня любит на сегодняшний день, наверное, потому что я умею признаваться в своих проступках, каяться и искренне просить прощения.

Чего хочется и о чем мечтается?

Самое главное — мне бы хотелось, чтобы организм не сбоил и дальше продолжал меня так же обслуживать. Знаете, в прошлом году я упала и сломала отростки позвоночника. Я шла в музыкальную школу на выпускной концерт детей, несла черешню нашему бас-гитаристу Макарову, который сидел в студии и работал. Никуда не торопилась, подняла ногу — и слетела с лестницы. И пока я лежала на диване, куда меня положил Макаров, и ждала, что за мной приедут и отвезут в больницу, мне было больно — и я решила чуть-чуть подвинуть ногу.

И не смогла.

И не смогла. 50 минут у меня не двигались ноги. И вот тогда на какие-то мизерные, но жуткие 50 минут мне стало все равно, что вообще происходит. Это было 18 мая, я отлично помню, как в окне качаются зеленые листочки, а я не понимаю, дойду до них еще или нет, и плачу, потому что мне дико страшно. И сейчас, когда все восстановилось, я говорю, что самое главное — это пресловутая дееспособность, возможность осознавать и действовать.

Как сейчас находятся слова? Пишутся ли прозаические фрагменты? Не песни, в которых высказываешься метафорически, а рассказы, эссе.

Классный вопрос, я поняла его. Для публики — нет, не пишется… То, что сейчас пишется, назовем это публицистикой, — это только о себе, только о том, что происходит. Когда я открываю компьютер и начинаю печатать, я потом даже не могу это перечитать. Там столько боли и отчаяния... Для себя пишу без купюр. В дневниках-то я имею право на ошибку, правда? Даже если я неправильно делаю выводы и неправильно начинаю думать. Я не могу писать рассказы. Это ушло. На ту прозу, которая была в «Снежном барсе», художественную по своей сути, я сейчас не способна: не получается ничего. Сейчас я сконцентрирована на песнях. Может, новое дыхание и откроется, но должно пройти время.

У меня был забавный случай про искусственный интеллект. Мне предложили написать рассказ с ботом, с искусственным интеллектом. Ладно, думаю, дай попробую. Вот он мне пишет: «Здравствуйте, Диана, я готов вам помочь написать рассказ». Я отвечаю: «Серьезно? Ты мне чем можешь помочь?» — «Я машина, которая создана…» В общем, я с ним разругалась вдрызг просто. Написала рассказ, взяла эту переписку нашу с ним и уложила в тело текста. Отправила в издательство, они сказали: «Ну, у нас разные точки зрения, очень полярные, но зачем же оскорблять?» В общем, не вышло сотрудничество. Да, может, нейросети просто еще не доросли, но мне их соавторство ни к чему. Человек неповторим. Может, это звучит old fashioned, но все равно никакая машина не напишет такую песню, как напишу я. Никогда. Потому что я непредсказуема. И в этом, наверное, секрет.

Вы пошли совершенно другим путем — опубликовали фрагменты дневников и сделали из этого арт-объект.

Слушайте, мне исполнилось 50 лет, в конце концов. Могу я себе в пятьдесят позволить такую беспрецедентную шалость?

Так обычно делаются выставки, а не книги.

Татьяна Коробкина: Да, на книжном рынке нет такого. Мы искали какие-то аналоги, чтобы некий вектор себе задать по формату, по верстке. Оттолкнулись от дневников Курта Кобейна, но единственное, что у нас от него осталось, — это мягкая обложка. Причем это тут же вызвало бурю в комментариях, люди пишут: о господи, как же я ее буду хранить.

Диана: Так и храни, в мягком переплете. Это же дневник. Я просто добавлю, что у нас получилось круче, чем у Кобейна. Знаете почему? В отличие от него, я жива.

Беседовала Наталья Ломыкина

Свежие комментарии