В Электротеатре Станиславский поставили 9-часовую мета-мистерию Бориса Юхананова «Пик ник или Сказки Старого Ворона» — спектакль, выросший из работы над пьесой Уильямса.

Как и все большие истории, эта началась с насущной проблемы: актрис много, женских ролей мало. «Невостребованность артисток — это вечный лейтмотив, — рассказывает актриса театра Ирина Савицкова, — и когда на открытии сезона девчонки стали обсуждать, что, мол, время идет, а мы не играем, вот стоим мы, нас четверо, а пьесы для нас нет, я сказала: нет-нет, ничего подобного, вот нас четверо, и пьеса такая есть — как раз на нас четверых».

В «Прекрасном воскресенье для пикника», которое принесла Ирина, всего четыре персонажа — и все женщины. В маленькой квартирке в непрезентабельном районе живут Дотти-Доротея и Боди. Дотти ждет звонка от возлюбленного — директора колледжа, и мечтает вырваться из жизни, пахнущей чесноком и жареной курицей, Боди, более взрослая и прагматичная, хочет выдать Дотти за своего брата-близнеца — человека приземленного и ничем не выдающегося. Ради возлюбленного Дотти хочет переехать в более презентабельный район, чтобы принимать того в подобающей ему обстановке, и договаривается со светской дамой Элиной вскладчину снять новую квартиру.

Завязкой пьесы становится момент, когда Элина приходит сообщить Дотти о том, чтобы та не ждала звонка: вчера директор объявил о помолвке с более подходящей ему по статусу девушкой. Боди уже знает об этом, но хочет уберечь душевно слабую Дотти от расстройства — и всеми силами пытается помешать Элине. Есть в пьесе и четвертый персонаж — сумасшедшая мисс Глюк, соседка Дотти и Боди. В пьесе от нее — выкрики на немецком, лишнее напряжение — как от неуместного родственника, и страшное ощущение безысходности.

В пьесе явно прослеживаются амплуа — героиня, простушка, инженю. Но актрисы хотели избежать каноничных способов ее постановки и пустились в исследование скрытых смыслов. В итоге работа над «Прекрасным воскресеньем для пикника» стала не столько работой над ролью, сколько познанием себя и поиском ответов на вопросы, с которыми они столкнулись, размышляя об ожидании звонка Доротеей: в чем счастье? Надо ли мечтать, в том числе, о том, что несбыточно? К чему приводят такие мечты? А мечта — это свобода или, наоборот, — рамки?

Порой работа над текстом порождает новый текст — о ней самой. Время от времени актрисы показывали то, что у них получается, Борису Юхананову. Ирина Савицкова рассказывает, что то, что их желание репетировать не угасало, а разгоралось с каждым разом, и то, как они все больше и больше углубляясь, обнаруживали в пьесе новые смыслы, потрясло Юхананова: «Его поразило, что наше самостоятельное желание заниматься пьесой было настолько сильно, что стало больше желания просто сделать пьесу. Он увидел, что огонь творчества, который загорелся в нас, важнее даже самой пьесы, и понял, что спектакль должен быть не столько по самой пьесе, сколько о людях, которые оказались инфицированы творчеством, и продолжают быть хронически инфицированными, и заражаются друг от друга. И у него возникла мистериальная история четырех ангелов, которые получили небесное задание во что бы то ни стало разобраться со смыслами этой пьесы».

Говорить о «Сказках Старого Ворона» сложно, ведь из лаконичной пьесы с единством времени, места и действия и всего четырьмя персонажами постановка Юхананова превратилась в девятичасовое масштабное действо: с переходом между мирами, игрой в Gesamtkunstwerk и отсылками к предыдущим спектаклям режиссера. «Сказки Старого Ворона» кажутся осмыслением Юханановым собственного творческого пути и сущности искусства.

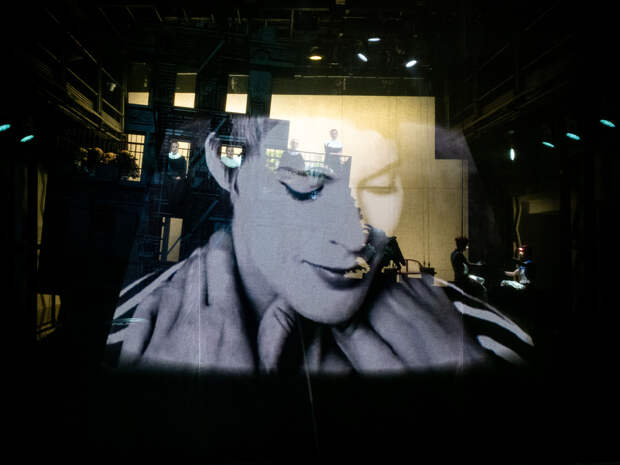

На экране, через который просвечивает сцена, Борис Юхананов, Анатолий Васильев и Александр Велединский рассуждают об экспериментах в искусстве — «На небесах эксперимента быть не может» — настаивает Юхананов, — о том, как свет обнаруживает реальность в театре и кино, о диалектике естественного и искусственного, взаимопроникновении друг в друга искусства и жизни.

Вмешательство жизни в театр и театра в жизнь в «Сказках Старого Ворона» доводится до предела. Работники сцены монтируют декорации прямо во время действия — из ничего Небес возводится пространство, сугубо человеческая форма чувственности.

На протяжении спектакля оно трансформируется: как физически, так и в головах зрителей, совершает переход из вполне повседневного ругательства работника сцены в новый, не менее реальный мир постановки.

Время от времени актрисы зачитывают свои переписки времен работы над пьесой: «Девочки, с днем иконы Божьей Матери!» перемежается надрывными сообщениями о невозможности найти верный язык, радостью открытия новых смыслов и укорами за очередной пропуск репетиции из-за зубного.

В «Сказках Старого Ворона» актрисы находятся сразу на нескольких уровнях реальности: они и героини пьесы, и актрисы, эту пьесу играющие, и ангелы, играющие в актрис, и обычные женщины — со своими проблемами и детьми, с ощущениями одиночества и всеобъемлющей любви.

Когда я спрашиваю Ирину Савицкову о том, как им удалось не сойти с ума в прыжках между разными уровнями существования, она отвечает: «На самом деле, мы только так себя и находили, только так ты чувствуешь себя, только так ты понимаешь свой объем. Именно в этом мерцании».

Что такое театр? Что такое искусство? Почему в один момент мы ему верим — так же, как чашке кофе в нашей руке по утрам, а в другой момент ощущаем фальшь? Возможно ли через искусство постичь другую — гораздо большую реальность?

В «Сказках Старого Ворона» трактат о сущности искусства чередуется с манифестом. Спектакль открывается декорацией — «Черным квадратом», который задал принципиально новое понимание искусства, заканчивается — фрагментами из Годара, «На последнем дыхании» которого перевернуло понимание того, как могут взаимодействовать реальность и кино.

Юхананов продолжает исследование своих предшественников. «Сказки Старого Ворона» повисают в напряжении между жизнью и сценой, Nevermore «Ворона» Эдгара Аллана По и Реквиемом Моцарта.

Рабочие строят на сцене пространство: помогут ли они нам подняться над его декорациями?

Автор: Ася Шибанова

Свежие комментарии