До 11 мая в пространстве AZ/ART проходит персональная выставка Анатолия Белкина «Буквальные связи». Это второй московский проект художника за последние 20 лет. Куратор Александр Дашевский исследует творческий путь автора, одна из ключевых тем и интересов которого — память и история, сопоставление смыслов прошлого и настоящего.

О том, зачем человек постоянно возвращается к личному или коллективному наследию, и какие современные художники работают с памятью, — в материале «Сноба».То, что нельзя отнять

Проблема «вспомнить все» волновала человека с тех самых пор, когда он начал формировать причинно-следственные связи. В книге «Искусство памяти» 1966 года Фрэнсис Йейтс объясняет, какие приемы существовали в прошлом для запоминания больших объемов информации. Так, в Древней Греции придумали мнемонику — это ряд различных методов, которые позволяют легко запоминать необходимую информацию при помощи ассоциаций.

«В какой-то степени память — это наше имущество. Допустим, у вас когда-то была собака. Она прожила с вами долгую, счастливую жизнь, и умерла. Но ведь она была? Была. И этого не отнять. Воспоминания о ней всегда будут с вами — собака не потеряется, не убежит, ее не украдут. Она с вами навсегда, даже после смерти, в вашей голове. Или если взять семью, которая выкладывает фотографии в соцсети. Завтра они, возможно, разведутся, а дети вырастут — но когда-то они были дружной семьей, и это нельзя отнять», — объясняет психолог Катерина Мурашова.

Помимо желания сохранить воспоминания, человек еще и тяготеет к тому, чтобы постоянно к ним возвращаться. Старшее поколение периодически сетует на то, что «раньше было лучше», а подросшие миллениалы тоскуют по детству и школьным годам, приближаясь к кризису среднего возраста. На правительственном уровне прошлое тоже «консервируют» — памятники существуют по всему миру, некоторые из них отражают коллективную травму, как, например, Мемориал жертвам Холокоста в Берлине. Представители этнических меньшинств зачастую становятся исследователями собственных корней — им важно оставить в истории след своей самобытности. Почему это происходит?

«Прошлое служит напоминанием об истинном богатстве человека. Скажем, если речь идет о малом народе, который теряет свой язык и целые поселения в виду глобализации, то представители этого этноса обращаются к своему наследию. Нас угнетали, у нас была непростая, кровавая история, но посмотрите, как мы богаты — культурой, единством. А еще имущество памяти целого народа делает сильнее его представителя, придает ему уверенности в себе. Люди чувствуют прилив сил после рефлексии о прошлом, находят в себе ресурс для того, чтобы жить дальше — если мои предки пережили этот кошмар, то я смогу пережить что угодно», — говорит Катерина Мурашова.

О связях буквальных и метафорических

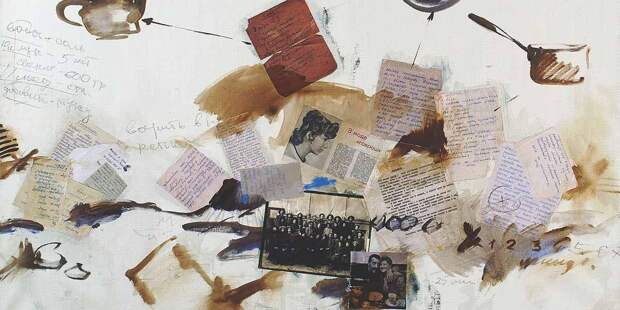

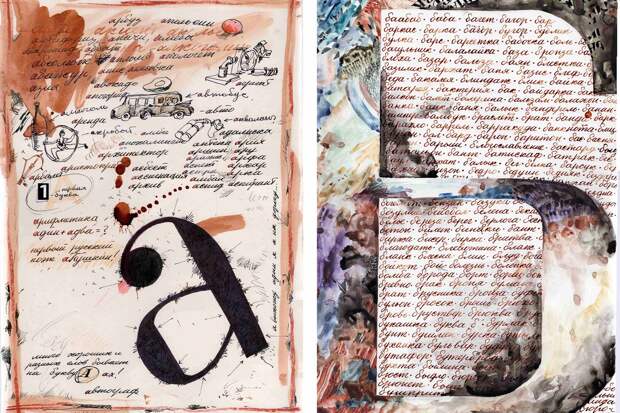

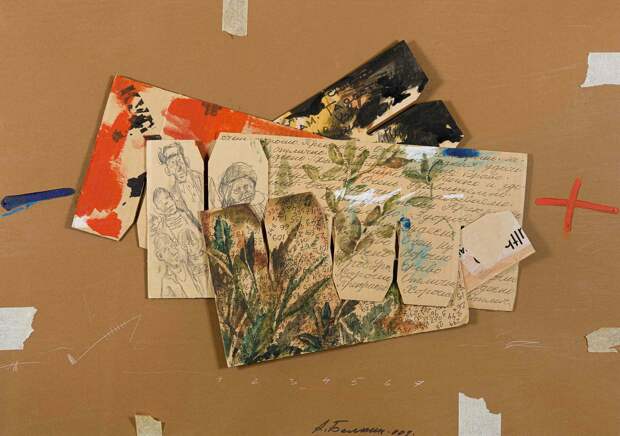

Персональная выставка Анатолия Белкина в пространстве AZ/ART позволяет вспомнить и проследить, как современное искусство развивалось на петербургской арт-сцене. В 1970-е художник был участником первых в Ленинграде выставок «неофициального искусства» в ДК «Газа» и ДК «Невский». Белкин работает с темой памяти не ограничиваясь определенным культурным или историческим отрезком и не концентрируясь на личном или коллективном опыте — он исследует и прощупывает сразу все варианты восприятия и анализа памяти. Художественный язык мастера, связавшего свою жизнь с искусством еще в школе, развивался долгие годы, и куратор проекта «Буквальные связи» Александр Дашевский выделяет сразу несколько типов памяти, с которыми работает автор.

«В искусстве Анатолия Белкина присутствуют сюжеты, элементы и ходы мысли, которые со временем превратились в формулу, знак, глядя на который, знаток и вдумчивый зритель понимают — это отсылка к тому или иному проекту художника, к той или иной части его наследия. Это первый из типов памяти, который взыскует Белкин», — объяснил «Снобу» искусствовед.

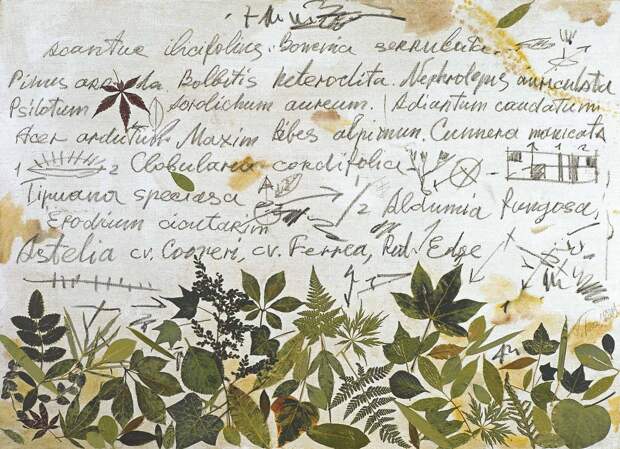

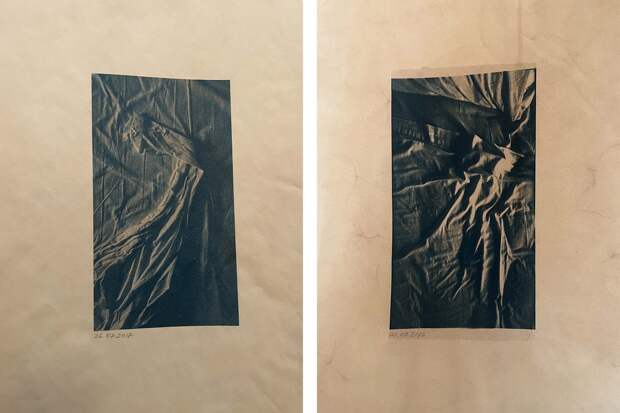

Второй тип памяти — тактильный, и он отражает в выборе материалов, которыми оперирует художник — это повидавший виды гофрокартон, драная калька или мятая упаковочная бумага. Как подчеркивает Дашевский, этот ход «не про тягу к демократизму, браваде или бедности, а намеренная, на уровне поверхности, демонстрация груза пережитого, ощутимая глазами и пальцами». Всего в экспозицию вошло более 70 произведений из собрания Музея AZ и частных коллекций. Коллаж «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и скульптура-посвящение американскому философу и натуралисту Генри Дэвиду Торо «Бронзовый век» экспонируются впервые.

«Третий тип памяти — литературный. Работы Белкина почти всегда сопровождает текст, часто стилизованный, а зритель-читатель должен разгадать первоисточник и интонационно почувствовать, куда ведет автор. Четвертый тип — историческая память. Пятый — искусствоведческая. И так далее. Белкин оставляет в своих работах пространство для упражнения памяти во многих ее типах и масштабах, от личной до национальной или даже общечеловеческой», — резюмирует Дашевский.

Одна из постоянных тревог Белкина — это ежеминутное разрушение памяти, фактически неспособность помнить, как ни парадоксально это звучит. Для выражения этого страха художник использует визуальные закладки, как хлебные крошки в сказке про Гензель и Гретель — у него это заштрихованный прямоугольник, который часто встречается в его работах и напоминает отклеившуюся со страницы фотоальбома карточку.

«Это битый пиксель памяти. Индекс, указывающий, на тройное отсутствие: “на этом месте ничего нет”, “на этом месте нет того, что было” и “нет воспоминания о том, что пропало”. Но Белкин воспринимает пространство своей картины не как тренажер для памяти, а как демонстрацию ролевой модели “береги память смолоду”. Он показывает хрупкость и практически неизбежное разрушение “естественной” памяти», — подчеркивает Дашевский.

Вместе с тем, пространство картины — это место, где память может сохраниться. По мнению Дашевского, вся в совокупности многослойная работа Белкина с памятью направлена на то, чтобы укреплять, пополнять и упорядочивать память — это необходимо, чтобы «удерживать пространство культуры от эрозии и напомнить зрителю о том, как мало от него остается в истории, и какой незначительный вклад он способен внести в общий культурный котел».

Тысяча и один облик памяти

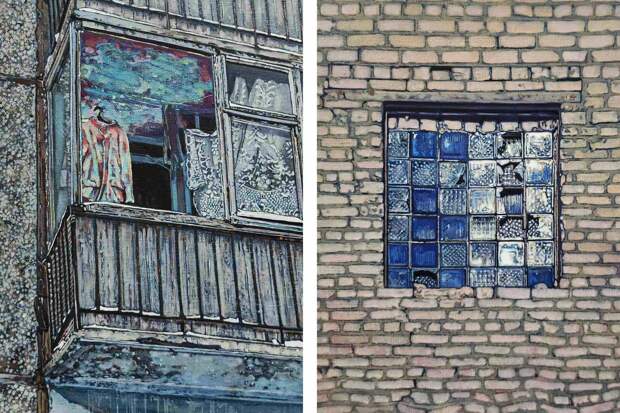

В действительности, память — одна из довольно распространенных и, вместе с тем, многослойных тем в современном искусстве. Это может быть отражение личного опыта или коллективного, поколенческого или национального, детского или взрослого, собственного или чужого. Средства выражения тоже безграничны, а значит, память, по иронии, вечна в культурно-социальном поле, даже если на практике — нет. Например, у Настя Миро и Всеволода Саплина есть совместный проект «Долгая счастливая ночь», в который вошла фото- и живописная фиксация буквально замороженных, покинутых человеком мест. Серия работ стала результатом экспедиции в поселок Диксон — один из самых холодных населенных пунктов в России. Это место практически стало поселком-призраком — по данным 2024 года, в арктической пустыне Диксона проживает всего 300 человек.

Летом 2023 года квартирная галерея murmure открылась коллективной выставкой, посвященной теме дома, памяти и биографии — «Дом, в котором я живу». Художница Мария Читаева исследовала память в контексте одновременного присутствия в прошлом и настоящем, представив серию работ «Отсутствие» — это снимки постелей и складок на белом белье перед выездом художницы из отелей. Под каждой работой стояла просто дата ее пребывания в отеле — таким образом, хотя Мария и делилась с публикой интимной информацией, это был только «документ», подтверждающий ее существование в линии настоящего, без конкретных деталей.

«Мы движемся не одни по линии нашей судьбы. За нами — род, память рода, бессознательная память, и прошлые жизни нас самих же, ведь мы меняемся постоянно. Сейчас я уже не та, что была секунду назад. Но все-таки память о том, кем я была, какой след оставила, позволяет чувствовать некую опору в турбулентном потоке жизни. В серии работ «Отсутствие» мне важно было показать сосуществование прошлого и настоящего одновременно. Я уже покинула то или иное место, но след от моего пребывания в нем еще какое-то время оставался. И этот след разглаживал другой человек, случайно ставший свидетелем моего присутствия в этом месте и моей памяти. А точнее, памяти материала, на котором я спала или занималась любовью», — говорит Мария.

Возрождении культурного кода Удмуртии и Марий-Эл была посвящена выставка «Безмолвие священной рощи» в казанской галерее БИЗON. Каждый из авторов нашел свой способ рассказать о проблеме глобализации, затронувшей его родной край, а Ульяна Константинова обратилась к теме памяти преемственности. Уже во взрослом возрасте художница заинтересовалась происхождением своей семьи и нашла удмуртские корни, что повлияло и на ее работы.

«Я не думаю, что меня что-то беспокоит в прошлом, скорее наоборот: исследование своих истоков дарит мне успокоение, лучшее понимание себя. Для меня интерес к работе с памятью происходит из желания узнать больше о том месте, откуда родом моя семья. Подобные исследования помогают осознать свое место в мире, углубление в контекст своего происхождения многое объясняет и дает опору, вдохновение. Мне кажется, что многие люди, взрослея, неизбежно начинают искать ответы на вопрос, кто они, обращаясь к истокам. Мы все во многом — и биологически, и психологически, а может быть, даже духовно — являемся продолжением наших родителей. Изучение семейных историй дает возможность лучше понять своих предков, их мотивы, а может быть, даже увидеть взаимосвязи», — рассуждает Ульяна.

Художница Дарья Данилова в серии «Захваченный дом» размышляет над деталями, которые наполняют дом — ее графика представляет собой отпечатки случайных объектов, которые остаются запечатленными в памяти в самую последнюю очередь, будь то упавшая груша или случайное растение в саду. А Оля Пегова, обращается к теме культурной и исторической памяти через фотографию. Ее серия «Свидетели» была посвящена политическим репрессиям, а до 15 апреля в галерее Pennlab можно увидеть ее проект «Кунштюк» (нем. «kunststück» — фокус, проделка, обман), посвященный тому, как находящиеся на реставрации объекты историко-культурного значения искажают городской ландшафт.

Автор: Катерина Алабина

Свежие комментарии