18 июня 1936 года ушел из жизни певец революции, главный советский писатель Алексей Максимович Горький. Его биография давно изучена, а произведения проходятся в школах, но мало кто знает другого Горького — огнепоклонника, мистика и поэта. О странных увлечениях Горького — в материале «Сноба».

«Как искры в туче дыма черной…»

Он жил странно и умер странно. Человек, который придумал соцреализм, Литинститут и городок писателей в Переделкине, а теперь лежит у Кремлевской стены. Человек, который нигде не смог стать своим, и потому, наверное, сделал одним из центральных образов собственного творчества огонь костра. Это, по Горькому, образ, объединяющий (как посиделки у костра) и одновременно символ уничтожения старого мира и уклада жизни. Почему так произошло? Почему романтическое пламя стало символом революции для целого поколения людей, эту революцию устроивших?

Обратимся для начала к биографии Горького.

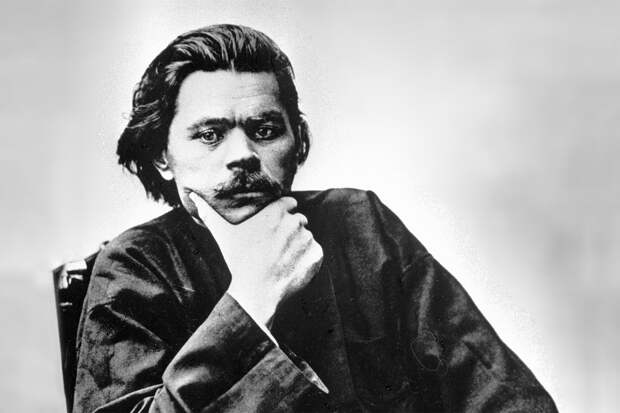

Он родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в семье столяра Максима Савватьевича Пешкова. Дед его, Василий Каширин, владел красильной мастерской. В три года Алеша Пешков, будущий Максим Горький, заболел холерой, сам выжил, но заразил отца. Тот в итоге скончался. Это событие стало поворотным и осталось в памяти на всю жизнь. Алексей потом возьмет имя отца в качестве псевдонима и останется в русской литературе под именем Максим.

Дед учил грамоте по церковным книгам, бабушка читала стихи и сказки. Так в ранние годы произошло формирование Горького как будущего стихотворца — из мелодий трудовой артельной песни, народных прибауток и бабушкиных сказок. Позже, в автобиографической повести «В людях», он вспоминал: «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов».

В 1889 году у него появится проводник в литературу — писатель Виктор Короленко. Ему-то он и принесет первую поэму «Песнь старого дуба», написанную местами то ритмической прозой, то силлабо-тоническим стихом. Эта ритмическая составляющая, перенятая из народных песен мастеровых и бабушкиных сказок, навсегда останется отличительной чертой стихов Горького.

Короленко, впрочем, камня на камне не оставил от поэмы и других «упражнений» юного стихотворца. В очерке «Из воспоминаний о В. Г. Короленко» Алексей Максимович писал: «[Короленко сказал]: — В юности мы все немножко пессимисты — не знаю, право, почему. Но, кажется, потому, что хотим многого, а достигаем — мало...»

Судя по этой фразе Короленко, в первых своих стихах Горький восхищался романтиками (настроение в них — бунтарское, пламенное, прямо как в свободолюбивых стихах Байрона). Поэму он сжег и позже по памяти воспроизводил оттуда единственную фразу: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Тогда молодой Горький, прислушавшись к замечаниям Короленко, начинает выстраивать свой метод письма — на пересечении романтизма и реализма. Пафос высказывания и необычные сюжеты (тоже черта романтиков) из стихов перекочевали в прозу, а затем и в драматургию, обрастая бытовой деталью. То есть, мы имеем дело с творчеством человека, который, прежде всего, поэт, а уже потом — прозаик.

Литературоведы на первый план выдвигают его прозаические произведения, о стихах почти не принято говорить. Однако совсем порвать с рифмой Горький не может. В стихах 1905 года находим такие строки:

Это одно из редких стихотворений, не «маскируемых» им под прозу. И снова огонь. Этот образ трансформируется то в «силу гнева, пламя страсти» в «Песне о Буревестнике» (1901), то в реальный, но еще маленький костер в прозаической части «Песни о Соколе» (1894) — первом «гимне революции»:

«Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени».

В этих двух самых известных произведениях Горького новаторски объединены проза и стихи. Поэтический блок «Песни о Соколе» написан двухстопным ямбом, «Песня о Буревестнике» — четырехстопным. Однако оба стихотворения графически оформлены как проза, не «в столбик». Во времена Горького как-то не задумывались над особенностями этой формы. Только в 1993 году филолог Михаил Гаспаров введет для таких случаев поэтического текста термин «мнимая проза».

Мировой пожар в крови

Так откуда все-таки эта тяга к огню? Как утверждали современники, Алексей Максимович был настоящим пироманом. Эта любовь к языкам пламени появилась еще в детстве: он часто разжигал костры или палил бумагу, чтобы полюбоваться. Во взрослом возрасте устраивал «семейные пожарчики»: сунет зажженную спичку в переполненную пепельницу и завороженно, подолгу смотрит.

Поэт Владислав Ходасевич, друг Максима Горького, вспоминал, что писатель с большим интересом относился к опытам по разложению атома. Нередко к рассуждениям об атомных взрывах он с дьявольским удовольствием добавлял: «В один прекрасный день эти опыты могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!»

Также известно, что Горький, будучи «огнепоклонником», хорошо знал труд Эмпедокла «О природе», в котором упоминалось, что огонь по сути своей разумен.

«Огонь горящего сердца Данко не исчез бесследно, а соединился со Вселенной… О том, что «горящее сердце Данко» родилось в художественном воображении Горького под влиянием философии Эмпедокла, свидетельствует и то, что тема огня стала непреходящей в его творчестве», — писала в 1995 году исследователь Ирина Федоровна Еремина.

В малоизвестной современному читателю книге Горького «Заметки из дневника. Воспоминания», вышедшей в 1924 году, есть очерк о взаимоотношениях человека и огня, называется он «Пожары». Там мы встречаем множество очень ярких, завораживающих описаний того, как стихия огня разрушает в прах человеческие творения и привычный мир:

«Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой, сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости».

Он с педантичностью описывает в этом очерке, как, где и какой дом горел в его родном Нижнем Новгороде и его предместьях. Там же описывает он и магический ритуал сжигания ногтей на огне в качестве платы за удачу в жизни:

«Пришел домой, остриг ногти, завернул в бумажку, ну-ко, попробую колдовство? Не прошло недели, как утром вспыхнул пожар на Бронной, против дома, где я жил. Привязал я к ногтям моим старый гвоздь и швырнул их в огонь. “Ну, думаю, готово! Жертва принесена, — чем ответят мне боги?”».

Первым исследователем, сказавшим впрямую, что Горький был пироманом, была Изабелла Михайловна Нефедова, которая в биографии Горького в 1971 году писала: «Горький вообще был страстным „огнепоклонником“ — часами любовался горящим костром, праздничным фейерверком в революционном Петрограде и в Сорренто».

Получается, огонь для Горького был больше, чем поэтический образ. Загадочная стихия, которой, как он знал по рассказам самых разных людей, поклонялись с древности. Огню приносили жертвы еще со времен Древней Греции, из огня, по Гераклиту, произошло все сущее. Вот и Горький интересовался этим веществом и как писатель, и как мистически настроенный человек.

Магия, черти и люди наедине сами с собой

И везение у Горького было почти мистическим. Из бедняка — в самого известного писателя страны. Существует даже литературный миф, будто Алексей Максимович изначально был средним автором, и ради славы заключал сделку с дьяволом. Его распространял писатель-эмигрант Илья Сургучев. В очерке «Горький и дьявол», опубликованном в газете «Возрождение» в Париже, он уверял, что сам Алексей Максимович признался ему, что в его жизни была такая сделка.

«Дьявол был запрятан между книгами, но Горький четко знал его место и достал дощечку моментально. И он, и я, — мы оба, неизвестно почему, испытывали какое-то непонятное волнение. — Нравится? — спросил Горький, неустанно следивший за моими впечатлениями. — Чрезвычайно, — ответил я. — Вот тебе и Россиюшка-матушка, обдери мою коровушку. Хотите, подарю?

И тут я почувствовал, что меня словно кипятком обдало. — Что вы, что вы, Алексей Максимович? — залепетал я, — лишать вас такой вещи?.. Я чувствовал, что в моем голосе звучат те же ноты, что у гоголевского бурсака, когда он в «Вие» не хотел оскоромиться. — Ни за что, ни за что, — лепетал я, — да потом, признаться сказать, я его и побаиваюсь... Горький, казалось, добрался до моих сокровенных мыслей, засмеялся и сказал: — Да, он страшноватый, Черт Иванович».

В книге «Заметки из дневника» Горький рассказывает о встрече с колдуном-горбуном, который посвящает его в мир чертей, описывая их многообразие и создавая что-то вроде классификации. От него писатель узнал о чертях лунных ночей, имеющих форму пузырей, чертях колокольного звона, клетчатых и других видах этих потусторонних персонажей.

Литературовед Павел Басинский по случаю переиздания книги о Горьком «Страсти по Максиму» анализирует, в том числе, и этот рассказ о чертях, заодно снимая, казалось бы, всякую возможность уличить певца революции в эзотерических увлечениях: «Но чаще это было слово ласкательное. “Черти лысые”, “черти драповые”, “черти вы эдакие”, “черт знает, как здорово”. Конечно, и язычником он не был в точном значении этого слова; просто все сумеречное, таинственное неизменно притягивало его внимание».

Однако не только черти, но и магия как таковая, что видно из дневниковых записей и произведений, всегда интересовала Горького.

«Изумительная загадка: каким чудом неорганическое вещество превращается в живое дает сотни великих мыслителей, поэтов-работников по созданию второй природы, творимой нашей человеческой мыслью, нашей волею?» — писал он.

В очерке «Знахарка» Горький пишет о поклонении мордовскому божеству Кереметь, к которому обращается старая колдунья Иваниха. Она же говорит автобиографическому герою:

«Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоем четвертая, или там седьмая, и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить как слепой. Это — судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...».

Мистические связи человека с силами земли и неба, с первобытной магией иллюстрируют и другие рассказы Горького: «Ледоход», «В ущелье», «Покойник».

А еще у Горького было странное увлечение — подглядывать в замочные скважины и просто тайно смотреть на людей наедине с самими собой. Наблюдения эти можно прочитать в очерке с одноименным названием. Там он подмечает, как ведут себя обычные и одаренные люди, когда думают, что их никто не видит. Вот пара выдержек:

«А.А. Блок, стоя на лестнице во “Всемирной литературе”, писал что-то карандашом на полях книги и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке, и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть удивленными, глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил: — Я опоздал?».

А вот про Чехова:

«…я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой, и я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, — лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому».

В записях жены Горького Марии Федоровны находим заметки о его, якобы, владении гипнозом и даре внушения: «Он говорил, что может подумать о приятеле, как тот тут же собирается к нему в гости и через пару часов стучится в дверь Отправляясь на рынок, он мог мысленно заставить отдать нам что-то за бесценок или подарить. А иногда он и вовсе развлекался: шел по улице и посылал свою мысль незнакомому впереди идущему человеку, чтобы тот споткнулся и упал — и это случалось».

Любой писатель — по природе наблюдатель и хороший психолог, без этого не опишешь правду жизни, а Горький стремился к жизнеподобию. Поэтому и подглядывал за людьми, подмечал характеры. Любил пожары, видя в них дух перемен, некое духовное очищение и способ сплочения народа (будь то банальный костер или революция). Тем, кто «в мир пришел, чтобы не соглашаться», открывается изнанка бытия. За это люди считают их магами, шарлатанами и гипнотизерами.

А еще ставят им памятники и проходят в школе.

Подготовила Марина Марьяшина

Свежие комментарии