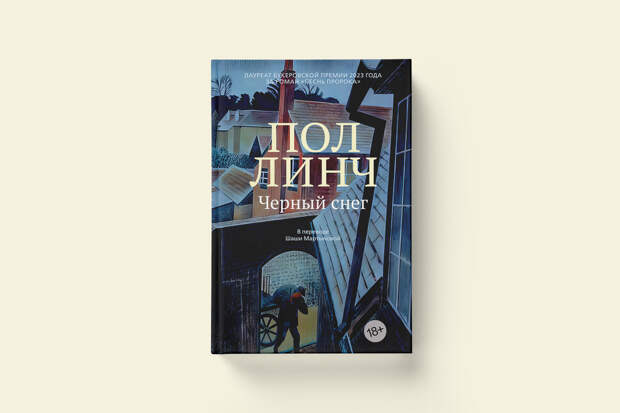

Абсолютно гипнотический роман Пола Линча о тяжести личной катастрофы — впервые на русском. «Сноб» публикует фрагмент из книги, вышедшей в издательстве «Азбука» в переводе Шаши Мартыновой.

Он спросил её, как мог случиться пожар, и она сказала, не ведаю того. И сказал он, такое не случается ни с того ни с сего, верно? Не было ничего, что начало б его. Я просто не понимаю. Недолго помолчал он, а она смотрела, как он расхаживает по кухне, кулаком растирая себе щёку и посасывая самокрутку то и дело. Как, к бесам, мог такой пожар убрать весь хлев, убить все живое, что у нас есть? Всю нашу скотину? Он прищёлкнул пальцами. Вот так запросто. Что мы такого натворили, чтоб это заслужить? Я всё делал правильно, ей-ей. Делал всё, как они мне наказывали, для безопасности. Я даже извёстку наружу вынес, кучу ту, какая лежала в хлеву. Мэттью Пиплз сказал мне, что при определённых условиях она воспламеняется. Шутник *****. Теперь извёстка та лежит себе у гумна, холодная да мокрая, как грязюка. Сено недостаточно сухое, чтоб заняться. Молнии в небе не случалось, я в тот день на улице был.

Не знаю, Барнабас. Просто не знаю. Мне кажется очевидным, что это просто какое-то несчастье. Но думать об этом без толку. Что сделано, то сделано. Ничего не остается, только жить дальше.

Он закашлялся, а когда перестал — продолжил, сказал, кто-то наверняка это подстроил, вот просто знаю я.

Она сказала, прекрати сейчас же, Барнабас. Не глупи. На каком это всё основании? Вздохнула. Барнабас, ничего нам тут не поделать, не изменить. Глянула на него и ощутила, как сжимается горло. Подадим заявление на страховку и всё выстроим заново, будет лучше прежнего.

Он быстро к ней обернулся. Насчет того, что меня в дом не позвали, Эскра. После похорон. Надо было тебе, Эскра, сходить с мальцом.

Не после того, Барнабас, как с тобою обошлись.

Он стоял, миг вперившись в стену, словно разверзлась она перед ним и явила некую сияющую истину. Эскра, сказал он. Они все считают, что я его убил.

Дни шли дальше, знакомые звуки фермы — игра лишь их умов, словно призрак того, чего они старались не слышать. Лишь ветер, дувший так, будто завоевал себе свободу носиться по двору, ленивая оттяжка, что размётывала пыль по каменным плитам и лохматила перья оставшимся курам. В воздух взмётывалась черная пыль, цепляясь за ветер, и вслепую швыряло её на поле, чёрными пятнами рака по зелени, отчего трава казалась больной. Или же оседала на подоконниках и марала стекло, застя вид, и взгляд в кухонное окно обращался мгновением памяти, день соскальзывал обратно в тот вечер, какой они всё пытались забыть. Эскра вперялась в окно, морща лоб. Брала ведро, наполняла его мылом с горячей водой из чайника и мыла окна до скрипа. За работою хмурилась, всё прерывалась, чтобы прибрать наметы волос, падавшие ей на лицо, замечала, как вода размягчает коросту на пальцах. Домыв, брала газету, комкала, сердито возила ею по окну. Два дня спустя окна по краю вновь были темны.

Каждое утро она просыпалась в тишине фермы и оставляла его лежать мешком на постели. Шла к огню, будила угли под их пепельными пеленами. Далее завтрак и чай на печи, и она возобновляла уборку. Чем больше мыла, тем больше чувствовала: то, что сделалось для неё ненастоящим, можно силою вернуть в прежнее обличье.

В поле рядом с хлевом налетели и осели темные птицы. Строй в чёрных нарядах, круживший над полем неостановимо. Она видела сгущение птиц-падальщиков, не живых существ вовсе, а мазки темени, как будто бы то, что выпущено было пламенем в некоем сне, одушевилось. Когда день угасал, птиц словно бы прибавлялось до сотен, они исполняли шершавую свою охочую до мяса песнь, и Эскре казалось, будто рвут жилы. Начала скотина гнить там, где завалилась беззвучно среди полей, подпертая под неожиданными углами её умирания на траве, у одного животного, словно оголённые зубы, уж показались рёбра. Птичий пир. Наблюдала она за ними из окна, говорила себе, это просто природа, однако в нутре своем, глядя на них, не могла увернуться от руки ужаса.

Плуг всё там же, на косом поле, замер в крене зверином за миг до нападенья, зубы обнажены, выжидают, чтоб броситься землю за шею драть, но сидел с собачьим терпеньем дни напролет в лютой стуже, а следом в дожде, и не было сил у Барнабаса к нему вернуться. В те дни после пожара солнце взбиралось к своей высочайшей точке покоя прежде, чем Барнабас выбирался из постели и, кашляя, возникал на первом этаже. Бродил по дому и бродил по двору, Циклоп с одноглазым любопытством следил за ненаправленным маршрутом хозяйских шагов, а Барнабас вперялся в покатое лицо лошади и тёмное стекло её глаз и видел лишь себя отражённого, будто погнули его молотком.

Наблюдал за Эскрой, как оттирает она окна. Как отмывает белую торцевую стенку от дым-грязи. Как выметает копоть со двора. Как расставляет по дому лаванду, которая на Барнабаса не действовала никак, ни запаха, ни цвета. Это место, что сделалось мертво. Стоял он себе просто, курил так, будто терпеть этого не мог, покурка в пальцах большом и указательном, лицо небритое, когда он всасывал, стягивалось в узел, лёгкие слали ему короткие злые депеши обиды. Дым прожигал его, опалял заново, а когда кончал он с одной покуркой и закаблучивал ее во дворе в землю, уже вытаскивал табачную свою жестянку из рубашечного кармана и скручивал следующую. Эскра покрикивала на него, чтоб прекращал курить. Затянуться да скривиться, вышагивал далее по двору, отпинывая пса с дороги, сидел на крыльце, вновь вставал, кашляя. Эскра наблюдала за ним из окна, как он бродит, своею собственной тучей накрытый, словно мысли у человека обрели явь, а сам он под той тучей исчез в себя же, в дали собственной темени, куда и ей-то не дотянуться.

И когда налегала на длинную рукоять-слезу колонки во дворе и колонка зевала и принималась вышептывать воду, он Эскру не видел вообще, пока та стояла, на него глядя, и Эскра, закрыв дверь, принималась плакать, видела, как всё может утратиться.

Свежие комментарии