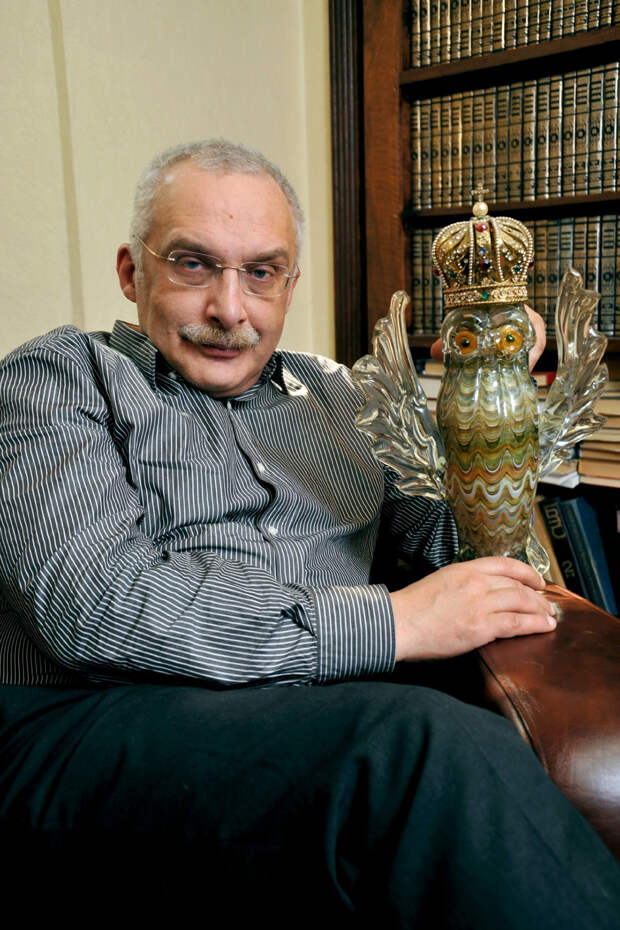

К 50-летнему юбилею передачи «Что? Где? Когда?» автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с Алексеем Блиновым о его увлечении «игрой», появлении на «Брейн-ринге», знакомстве с Федором Двинятиным и Александром Друзем, любимых знатоках, главных победах и поражениях.

Когда вас увлекла игра?

Еще в школьные годы: мы с родителями смотрели «Что? Где? Когда?», и мне тогда казалось, что знатоки — это какие-то супергении. Конечно, всегда очень хотелось поучаствовать самому, но всерьез это желание оформилось в конкретный момент.

Журнал «Семь дней» объявил конкурс: нужно было прислать им в редакцию интересные вопросы для игроков. Зрителя, который пришлёт самый лучший вопрос, должны были сфотографировать с шестеркой знатоков. Эту фотографию размещали потом на задней стороне обложки журнала. Мне очень захотелось это фото.

Насколько сильно?

Настолько, что мне ночами снилось, как я фотографируюсь с игроками, как моя фотография появляется на задней стороне обложки. Я прямо помню, как здорово это было (хотя этого не было). Много лет спустя, когда мы стали первыми чемпионами по «Брейн-рингу» в 1990 году, нашу шестерку сфотографировали — и это фото действительно опубликовали на обложке «Семи дней». То есть всё-таки получилось.

Вы выбрали самый сложный путь к этой обложке.

Да, но было очень приятно. Это же детская мечта. Я, кстати, скрывал это своё стремление от родителей, но точно знал, что этот день обязательно настанет. Крутил в голове вопросы, ходил в библиотеку, сидел там над «Большой советской энциклопедией» — ну, как все это делали. Пытался составить самый сложный вопрос. Конечно, эти вопросы никогда бы не попали на игровой стол, но всё равно хотелось придумать.

Кто у вас в те годы был любимым игроком?

Самый любимый — Саша Бялко. Мне всегда импонировала его борода. Ещё у них однажды был вопрос, когда они должны были, как первобытные люди, добыть огонь, вращая палочку определённым образом. И вот он как раз эту палочку вращал. А самым элегантным игроком, конечно, был Боря Еремин. Таким и остался.

Если говорить о гениальных вещах, то нас всех просто поразило, когда Нурали Латыпов отвечал на вопрос про яму. Вопрос звучал так: «Что растет тем больше, чем больше отнимаешь» — и нужно было угадать, о чём идёт речь. Вроде бы детская загадка, но всю команду ввела в ступор. Они минуту обсуждали, версии не было, и в самый последний момент Нурали выдаёт правильный ответ.

Почему тогда Латыпов не «любимый»?

Я себя даже в детстве чувствовал капитаном. Капитаном был Бялко — наверное, поэтому я к нему больше и приглядывался.

Как вы попали на «Брейн-ринг»?

Прошли череду отборов, сыграли несколько игр — надо сказать, достаточно непростых. И потому, что для нас это было знаковое событие, и просто по факту — вопросы действительно были сложные. И было два отбора, происходивших в Останкино. Мы приезжали, заходили в 17-й подъезд, и там в комнатушке проводились отборочные игры, к нам присматривались. Для нас это было очень сложно.

Почему?

Всё было очень странно. Приходили какие-то непонятные люди, смотрели на нас внимательно, перешёптывались. А мы должны были играть, как ни в чём не бывало, потому что у нас потом были плановые игры. Когда мы прошли и этот отбор, дальше было уже приглашение на телевидение. И мы, конечно, не понимали, куда едем.

Съёмки проходили в лагере «Олимпиец», рядом с Шереметьево. Прилетели из Питера, ехали сначала на электричке, потом на автобусе. Когда нас туда поселили, это напоминало пионерский лагерь или общежитие. Там мы ещё чувствовали себя достаточно уверенно. Самое сложное было впереди — когда нас привели в игровой зал.

Я абсолютно чётко осознал, что назад дороги нет. Вот моё место — значит, надо играть. А поскольку обстановка непонятная, сразу пытаешься выстроить модель поведения, которую тебе все вокруг подсказывают. С нами был какой-то человек из съёмочной группы, и он нам сказал: «Главное — ни за что не смотрите в камеру! Если посмотрите туда, вам покажется, что оттуда на вас смотрят миллионы глаз».

Я уже догадываюсь, что случилось дальше.

(смеётся) Да, он как заколдовал нас. Мы шли на игру, и я про себя повторял: «Только не смотри в камеру. Только не смотри в камеру». Как только мы сели за игровой стол, что я сделал? Правильно — посмотрел в камеру. Увидел там «миллионы глаз», о которых нас предупредил человек из съёмочной группы, и сразу же впал в ступор.

Слава богу, в команде был Саня Друзь. Он был уже игрок опытный, телевизионную кухню прошёл и на первом матче нас буквально вытянул. Потому что нам было очень тяжело: мы не могли сориентироваться, вообще не понимали, что происходит. Мы же привыкли видеть «картинку» и совсем не знали «обратной» стороны телевидения. Оказалось, что игровой стол был окружён зрителями, которые что-то кричат, аплодируют, поддерживают. Атмосфера была как на стадионе.

Во второй раз было уже попроще?

Понимаете, это как прыжок с парашютом: первый раз прыгать страшно, но легко, потому что не знаешь, что делаешь. А вот во второй, в третий раз — уже намного сложнее, потому что понятны риски. Вот со следующими играми было ровно так же. Первый турнир прошёл как один непрерывный день, одна сплошная игра. Мы даже толком не могли потренироваться, потому что напряжение было колоссальное.

Конечно, ребята гуляли, выходили там, условно, купить лимонад в магазине. Но всё равно мы находились в стрессовой ситуации, которая не заканчивалась. Выдохнуть получилось, только когда мы наконец вышли за порог этого «Олимпийца». Хотя сама по себе атмосфера была очень уютная: живёте вместе, обсуждаете игру…

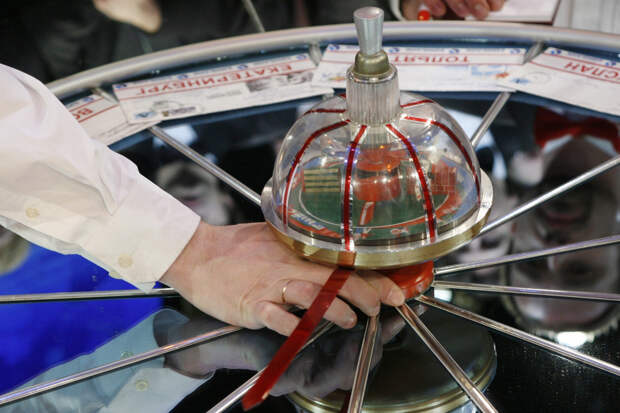

А не страшно было обсуждать?

Даже страшнее, чем играть. Потому что обязательно приходили какие-то люди, более опытные, и говорили: «Вот этот вопрос вы не докрутили». Или: «Вот здесь нужно было быстрее среагировать». В «Брейн-ринге» же ещё на кнопку нужно было нажать. То есть каждый совет, который нам тогда давали, только выбивал из нас уверенность. Чтобы совсем себя не загнобить, я от этих разговоров старался держаться подальше.

Когда вы познакомились с Друзем?

Когда ещё только начинали играть. Мы же собрали кружок любителей игры «Что? Где? Когда?» и проводили игры. Обком комсомола нам в этом помогал: выделил в библиотеке маленькую комнатку, в которой мы собирались. Питерская газета «Смена» решила написать о том, что появилось такое неформальное объединение: хотели показать, что не только «клуб любителей рока» есть, а ещё и такие, как наш.

Нас пригласили в газету, мы пришли, побеседовали с корреспондентом. И туда же пришёл Саша, его, кажется, пригласили друзья. Он был весь в машинном масле.

У него тогда сломался, кажется, 407-й «Москвич». Саша пытался его отремонтировать и прямо в таком виде к нам и пришёл знакомиться. Чуть ли не с ветошью в руках. Такое было первое знакомство: это был не телевизионный образ, а нормальный мужик с «золотыми» руками, который всё может сделать сам. Он тогда как раз остался без команды, была смена поколений, и потом уже мы его пригласили к себе в клуб.

А Двинятин когда появился?

Федя пришёл на наш сбор. Мы собирались в кафе «Белые ночи» в Питере, это угол Вознесенского и Садовой, и вот тогда мы впервые увидели Фёдора. Он был в белой рубашке с олимпийской символикой и первое время вёл себя очень скромно.

Кстати, интересный момент: мы же писали друг другу открытки. В сатирическом ключе рассказывали, что у нас происходит. Например, поедем мы с Олежкой Котляром кататься на велосипедах. Доехали до какой-то точки, решили сделать привал и прямо там писали: «Уважаемый Фёдор! Мы сейчас находимся в лесу…» — и так далее. Это было, конечно, с юмором, с какими-то подколками. И вот мы так переписывались.

А в процессе игры вы уже стали единой командой?

Я не могу сказать, что у меня были личные отношения с Фёдором, потому что у меня были отношения с командой. Все участники для меня стали родными. Если мне нужна была помощь, ребята всё бросали и помогали. Их не надо было упрашивать, уговаривать. Даже не надо было ничего говорить. Но приятнее всего было, когда мы сидели у Сашки на кухне, пили чай и болтали…

Это до тренировок?

И до тренировок, и вместо тренировок. Мы просто все жили на окраинах, а Сашка — в центре, поэтому нам удобнее всего было встречаться у него в гостях. И это всегда было именно общение на кухне. Это была такая маленькая питерская кухня, где все, прижавшись друг к другу, сидели, болтали, делились какими-то впечатлениями: кто какой фильм посмотрел, какую книгу прочитал, у кого что интересное произошло.

Вы сразу почувствовали, как управлять командой? У вас же всегда, грубо говоря, было две основных звезды, а остальные этому не сопротивлялись. Эту динамику внутри команды нужно создавать — или она «нащупывается»?

Я думаю, всё-таки нащупывается. И это происходит не сразу (пауза). Как-то я на эту тему не задумывался. Мы на тот момент вообще не оценивали друг друга. Просто хотелось попасть на телевидение, мы все объединились и пошли. Дальнейшая игра уже, конечно, определила какие-то особенности, о которых вы говорите.

Интересно, что к вашему стилю ведения игры очень полярно относятся. Я пересматривал игры на днях и несколько раз натыкался на мнение, что из-за ваших капитанских ошибок Двинятин в 2005 году не стал магистром.

Так и есть. То, что Федя не стал магистром — это моя вина. Но она не в том, что я специально что-то делал, чтобы этого не произошло, как иногда говорят. Просто это был не мой день. На игру ведь влияют ещё и внешние факторы: люди, которые ходят вокруг тебя и разговаривают, волей-неволей вносят какие-то коррективы в планы. Ты начинаешь немного по-другому думать. И в той игре я был неуравновешен.

Вы пересматривали эту игру?

Много раз. И там очевидны мои ошибки. Я полностью согласен, что это был не мой день. По моим ощущениям, меня просто перегрели те, кто в тот день со мной общался, поддерживал, пытался обратить внимание то на одного игрока, то на другого.

Я немного потерял нить игры. И это, наверное, одна из худших игр, которые я провёл как капитан. Возможно, здесь свою роль сыграло и то, что меня пригласили: игра серьёзная, интересная, у тебя уже определённый статус и уважение. Наверное, где-то там корона «подросла», и я неправильно среагировал в процессе игры много раз.

Мы говорили об игре с Михаилом Барщевским, и он заметил, что при Ворошилове в «Что? Где? Когда?» царила враждебная атмосфера. Это правда?

Правда. Ворошилов всегда говорил: «Если я буду дружить с игроками, я не смогу их давить в игре». Он иногда специально выходил за рамки, использовал какие-то механизмы, которые провоцировали тебя. Но твоя реакция зависела только от тебя. Если у тебя есть внутренняя сила, ты будешь с ним бороться — и в этом интерес. Я помню, что и в мою сторону от Ворошилова были такие слова: «С тобой интересно сражаться, потому что я получаю отпор. Ты упираешься, поэтому мне интересно».

То есть давление здесь едва ли не важнее вопросов.

Конечно. И все знатоки это понимали: «Что? Где? Когда?» — это не та игра, где люди спокойно отвечают на вопросы. Ворошилов всегда говорил: «Если вам создать парниковые условия, вы не будете вынуждены так цепляться друг за друга. Кому это будет интересно смотреть?» Задача как раз в том, чтобы научиться отвечать на вопросы под давлением ведущего. Он очень тонко играл: кого-то хвалил, и за счёт этого пытался выдернуть из коллектива, а кого-то ругал, пытался «прижать».

Перед началом программы Ворошилов всегда ходил вокруг домика, гулял по парку. Нам говорили: «Только не подходите к нему. Он готовится к игре». И мы почему-то были уверены, что он ходит и сочиняет вопросы. Как-то нам, маленьким, казалось, что именно этим он занимался. И только потом я понял, что он выстраивал для себя драматургию игры. Пытался почувствовать, как ему нужно её срежиссировать.

Ваша главная «схватка» с Ворошиловым — это…?

Я думаю, что проигранные красные пиджаки. Для меня это была катастрофа. Такой момент, когда просто теряешь берега. Я вообще не понимал, что происходит. Казалось, что жизнь закончилась.

Это же там про цирюльника был вопрос?

Да-да. На самом деле, там все вопросы были примерно такие, один к одному. И они все были неоднозначные. Вы поймите правильно: нас учили, что на любой вопрос обязательно нужно давать ответ. И били по рукам, если мы говорили, что ответа — нет. «У вас всегда должен быть ответ». Но эта задача про цирюльника не имела ответа.

Мне кажется, у Ворошилова именно для вашей команды всегда была такая драматургическая линия: что ни игра, то трагедия. Если победа, то в последнюю минуту, на самом сложном вопросе, чудом. Хотя команда очень сильная.

Мы просто жили этой игрой. Для нашей команды это была не игра. Поэтому, конечно, для нас это всегда был огромный стресс. Я не помню ни одной игры, когда нам было бы наплевать на результат. Или чтобы мы думали, что точно выиграем. Недаром песня нашей команды — это «На поле танки грохотали»: «В броню ударила болванка, погиб наш славный экипаж». Мы всегда шли на игру, как на гибель. Это был поединок.

Вы проиграли пиджаки — а что происходило потом? Ворошилов озвучивает счёт, игроки остолбеневшие выходят во дворик, играет музыка. Дальше?

Мы выходим, и я иду в лес. У меня Никита Шангин из рук вырывает галстук, чтобы я с этим галстуком ничего плохого не сделал. Сижу в лесу. Потом возвращаюсь, но всё равно плохо понимаю, что происходит, потому что это был очень серьёзный удар. Я не чувствовал, что зима, не чувствовал, что холодно, а я в одной рубашке. Помню только, что мне говорят: «Тебя ищет Козлов. Иди к нему». Я пошёл искать Андрюху. Нашёл его: он стоял, прикуривал дрожащими руками, не мог попасть сигаретой в огонёк.

Козлов говорит: «Я уступаю вам игру, чтобы вы сыграли матч-реванш. Давайте соберёмся». Но я в этот момент всё ещё был где-то не здесь. Более-менее приходить в себя я стал, когда мы уже были на вокзале. Как мы туда попали — не помню. По дороге я потерял сумку, потерял перчатки. Шапку тоже потерял. Где — не знаю.

И уже только когда проводница в поезде начала что-то говорить («ребятишки, мы все за вас!»), я стал понимать, что произошло что-то очень серьёзное, и надо из этой ситуации выходить. А до этого у меня полностью отключилось сознание.

Про «отключение сознания»: вы верите в «озарения»? Иногда ответы, до которых знатоки додумывались, явно приходили к ним даже не интуитивно, а как будто по волшебству. Вы понимаете, что это за «волшебство» такое?

Мне кажется, что озарение приходит из ассоциаций: слушаешь вопрос, и вдруг начинаешь видеть, что когда-то раньше с тобой уже что-то такое случалось. Ты это знаешь, хотя не знаешь. И это действительно не интуиция: там тебе просто внутреннее чутьё подсказывает, в какую сторону нужно двигаться, а дальше всё равно уже работает логика. Инсайт происходит без логики: озарило — и озарило.

Были случаи, когда у игрока появился ответ, он звучит верно (и оказывается правильным), но вы в моменте не понимаете, как ему это пришло в голову?

Да, такое бывало часто. В этот момент главное — почувствовать игрока, потому что у тебя нет возможности спросить: «Фёдор, объясни мне, пожалуйста, почему ты так решил?» После игры в этом уже можно разобраться, что-то уточнить, но во время игры были вещи, которые я вообще не мог понять. Я даже не представлял, с какого конца к этому вопросу подобраться можно. А Федя и Саша видели — и отвечали.

Приведите пример.

В 2005 году, когда Фёдор не получил магистра, был вопрос про зеркало, и Фёдор знал на него ответ. Но я не дал ему отвечать, потому что сам не понял, что происходит.

Почему Суперблиц у вас чаще всего играл Друзь?

Друзь умеет собираться в конкретном моменте. И у него бывает так, что спонтанно приходит правильный ответ. У Фёдора всегда есть какая-то внутренняя предпосылка. Если вопрос не даётся, ему сложнее «докрутить». А Саня умел выйти в парадокс.

Удивительно, что Друзь не смог ответить на вопрос о «героизме тела» и «героизме души» из Цветаевой. Это был прямо абсолютно его вопрос.

Согласен, абсолютно его вопрос. Но, видимо, что-то помешало. И мы с вами уже сейчас не поймём, что именно. В Суперблице игра немного другая, потому что времени мало — и каждый ответ кажется каким-то слишком очевидным. Ты думаешь: «Ну не может быть так просто. Должно быть закрученнее». А не должно.

Я больше всего люблю «Что? Где? Когда?» из тех времён, где были денежные ставки и общая эстетика казино. Драматургически, мне кажется, это было самое интересное время — «прайм» вашей команды и Ворошилова. Вы согласны?

1990-е и начало 2000-х — это время, когда наша команда сыграла больше всего игр, поэтому, конечно, мне это время кажется эмоционально более насыщенным. На «эстетику» я тогда не обращал внимания, на это просто не было времени. Нужно было справляться с внешними факторами. Мы в то время даже приняли решение, что за деньги говорит только капитан, а все остальные игроки увлечены ответом на вопросы.

Мне вообще кажется, что каждому периоду развития общества, каждому его состоянию соответствует свой вариант игры. Она подстраивается под реальность, под конкретный момент. И в этом тоже, конечно, есть интерес, потому что игра получается разная. Мы начинали смотреть её одну, играли уже во вторую, потом она стала третьей, потом четвёртой. Сейчас уже какая-то пятая. Или шестая? И всё равно интересная. Всё равно миллионы людей за ней следят, играют на работе и дома.

Почти об этом сейчас спрошу: вы говорили, что Двинятин в своё время «недоиграл» в «Что? Где? Когда?», но я не могу себе представить Двинятина в «пятой» или «шестой» версии этой игры. Это же совсем другая энергетика.

Я думаю, что если бы Федя остался, то и игра была бы немножко другой. Она ведь и под игроков тоже подстраивается. И самое главное, что он получил бы все те награды, которые давно заслужил. Он ведь уже стал символом «Что? Где? Когда?», одним из самых ярких образов этой игры. Не знаю, было ли это возможно, но это было бы заслуженно. Но я полностью согласен, что представить себе такое сейчас сложно.

Вы ведь говорили с Фёдором о возвращении?

Мы никогда с ним не обсуждали историю его ухода, историю игр. Много раз я пытался его уговорить вернуться. Я знаю, что и Андрей Козлов звал его играть в свою команду. Больше мы об игре не говорили. «Как дела?» — это с удовольствием, в любое время.

А «команда» осталась «командой» и после игры?

Понимаете, мы собрались в эту новую компанию, когда остались без своих коллективов. Закончили институты, попрощались со своими весёлыми группами, а потом нашли для себя новую коммуникативную площадку. Новых друзей, с которыми можно общаться так же весело. Потом у нас сошлись ещё и цели, и стало совсем комфортно и удобно. И уверенность в команде, конечно, никуда не делась. Она помогла пройти многие жизненные передряги, которые казались нереальными.

Представьте, например, такую ситуацию: я уехал в командировку, а жена с ребёнком вышли погулять, и дверь захлопнулась. Обратно не вернуться, она с коляской, квартира на десятом этаже. Кому звонить? Только тем, кто всегда был рядом с тобой: «Олег, вот такая ситуация». Через полчаса Котляр, поймав машину, приезжает и с девятого этажа лезет на десятый, чтобы помочь открыть эту дверь. И так всегда.

Из команды вы ближе всех общались с Котляром?

Мы и пришли в команду вместе. И я отстаивал его много раз, когда телевидение пыталось его убрать. Мы с ним вместе учились в школе, вместе ходили на футбол, вместе ездили на дачу. Это человек, который был для меня реально ближе всех, потому что мы с ним прошли очень многое. И мне было нужно, чтобы он всегда был рядом в команде. Даже в гостинице я жил в номере всегда только с ним.

Вас сегодня тянет играть?

Знаете, мы же все старательно заменили себе игру чем-то. Появилось творчество, появилось желание писать, что-то ещё делать, чем ты раньше не занимался…

Это другое.

Другое, да (пауза). Давайте так. Если кто-то меня спросит, хочу ли я снова сесть за стол и играть — не хочу. Но по гамбургскому счёту вам отвечу: конечно, хочу. Я бы очень хотел сыграть в команде Блинова ещё раз. Мне этого действительно не хватает.

Блиц: помните, когда вам за столом было страшнее всего?

Это была уже другая команда, которую телевидение собирало. Не помню точно, какая из них. Задают вопрос, все игроки откинулись на спинки. Они даже не участвуют в обсуждении. Не воспринимают вопрос. А ты — капитан, отвечать придётся тебе, нужно как-то сориентироваться. Но команда не работает. Ты один. И у меня было такое впечатление, что в центре стола — чёрная дыра. И оттуда веет холодом. И команды нет. Вот это был ужас. Страшнее этого за столом, мне кажется, не бывает. В этот момент ты задумываешься о том, что, наверное, уже «всё». Отыграл — и достаточно.

Не могу не спросить про «серсо». Барщевский сказал, что при Крюке игра стала «интеллигентской», дружелюбной — и мне кажется, что ровно после этого момента с Двинятиным. Как будто здесь была попытка «несправедливость крупье» всё-таки унаследовать у Ворошилова, но обернулась она катастрофой.

Вы привели пример, на котором учатся все. Там всё нужно было делать по-другому. И линия поведения команды была неправильной. Просто эта ситуация была доведена до абсолюта. Там настолько был поднят градус, что следовало просто отступить. Всякое в жизни бывает. И это был момент, когда нужно было сделать «один шаг назад», чтобы потом возможны были два вперёд. Не надо было «докручивать».

То есть это ошибка сразу всех?

Да, и моя в том числе. Я заразился желанием бороться. Был уверен, что нужно идти до предела. До предела и дошли. Не надо было этого делать. Ведущий тоже не всегда может сориентироваться в ситуации. У его решений могут быть разные предпосылки. Возможно, он пытался обострить ситуацию, просто это «обострение» не получилось.

Мы довольно много сегодня говорили об «известных» знатоках, но есть и большое количество игроков, которые в центре внимания не оказывались так часто. Можете назвать своих любимых знатоков из, скажем, неочевидных?

Мне кажется, что Миша Смирнов и Серёга Царьков могли бы привлечь больше внимания. Они очень фактурно играли. Смирнов всегда очень взвешенно подходил к игре. Знаете, на кораблях есть какой-то прибор, который называется «успокоитель качки»? Не уверен, как он работает, но вот Смирнов — это как раз успокоитель качки. Даже в самой сложной ситуации, когда команда колебалась, он всегда выдерживал баланс, чтобы игроки чувствовали себя уверенно, держались на нужном уровне.

А Серёга Царьков — просто суперинтеллигент. Парадоксально, но именно эта его интеллигентность и не давала ему полностью раскрыться. Он очень глубокий, знающий и опытный человек. Все остальные как-то искрили, у них были какие-то феерические моменты. А вот Царьков, по-моему, немножко «недоискрил».

Про вас тоже можно сказать «успокоитель качки». Вы умеете «заземлять».

Команду можно «заземлить», когда ты берёшь удар на себя. Тогда все игроки спокойны, потому что им не надо участвовать в конфликте. Они доверяют тебе и понимают, что эта проблема — твоя проблема, и ты будешь ей заниматься. Им не надо на эту тему думать. Если вы обратите внимание по игре, даже если мне удавалось отвлечь ведущего на себя, вся остальная команда как-то индифферентно на это реагировала. Я этого и добивался. Они не должны быть вовлечены в конфликт.

Мы уже сказали о моментах, к которым вам бы хотелось вернуться и поступить иначе. Какой из своих «капитанских» поступков вы бы не отменили ни за что?

Меня очень критиковали и ругали за мои последние секунды в эфире, когда я высказывался о ветеранах клуба. Это было последнее моё присутствие в зале в статусе капитана, и я тогда сказал, что клуба для меня больше не существует. Я считаю, что это было сделано абсолютно правильно. Я должен был это сказать. И сказал.

Игра в том виде, в котором она была, для вас тогда закончилась?

В том виде, в котором она существовала, когда я был игроком и капитаном, — да. Я до сих пор с интересом наблюдаю за происходящим, но теперь уже только как зритель.

Тогда несколько «зрительских» вопросов. Была какая-нибудь игра, которую вы смотрели и думали: «Очень жаль, что я сейчас не там. Я знаю, что делать»?

Очень обидно мне было за команду девчонок, где играла моя дочка. Я считаю, что капитан там погубил команду. И это было очень обидно, потому что команда замечательная — эмоциональная, шумная. «Перегретая», но очень настоящая, небезразличная к игре. Мне до сих пор жалко девчонок. И в тот момент, конечно, мне было жутко жаль. «Вот если бы я там был…» — да, это точно об этой игре.

И наоборот — игра, от которой осталось впечатление в духе: «Вот это да. Я бы никогда так не смог».

Суперблиц, который Андрюха Козлов сыграл. Для меня это запредельно.

Который с «Фольксвагеном»? Это легендарно, правда.

Да. Я никогда бы так не смог, а Андрюха смог. Я его очень люблю, у нас очень тёплые, дружеские отношения за эти годы сложились. Для меня он как брат: и по игре, и по жизни. Это человек, которому я могу задать любой вопрос — и всегда получу именно тот ответ, точнее, тот совет, который для меня важен. И самое главное — если мне нужна будет помощь, я могу обратиться и всегда от него эту помощь получу.

Беседовал Егор Спесивцев

Свежие комментарии