25 апреля в Центре «Зотов» открылась выставка «Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФа и “Октября”». Куратор проекта Дмитрий Никишов рассказал «Снобу» про экспозицию, конструктивистскую фотографию и необходимость дискуссии в искусстве.

Как появилась идея выставки

Идея сделать выставку «Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФа и “Октября”» пришла ко мне после того, как я узнал про группу «Октябрь». Было это во время подготовки лекции про Александра Дейнеку. Тогда я выяснил, что он был участником этой организации, как и Александр Родченко. В итоге я понял, что почти ничего не знаю про группу «Октябрь», а информации о ней почти нет. Начал копать — и оказалось, что в это объединение входили лучшие на тот момент мастера экспериментальной фотографии.

Когда рассказываешь про «Октябрь», невозможно не упомянуть и Российское объединение пролетарских фоторепортеров (РОПФ). Обе эти группы существовали совсем недолго — около полутора лет. И кажется, про них что-то известно только благодаря тому, что они друг с другом выясняли отношения. Во всех изданиях, которые я читал, этим группам посвящались одно-два предложения, максимум абзац. Отдельного издания по теме не было — все упоминания возникали в общих книгах, посвященных творчеству художников. А мне просто хотелось разобраться в этом вопросе — так мой интерес вылился в выставку.

О группах РОПФ и «Октябрь»

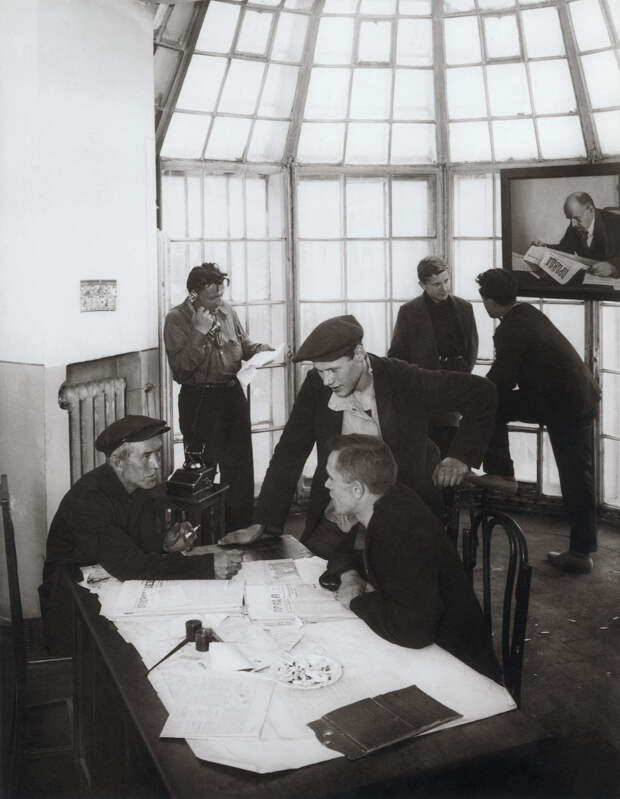

Время, которое охватывает выставка, — это период первой пятилетки (1928–1932). Государству тогда требовалась печатная продукция, которая рассказывала бы о том, что план, который оно поставило, выполняется. Поэтому появился большой заказ на производственную фотографию — открытие новой гидроэлектростанции, завода, производство товаров, запуск поездов и так далее. Пресса должна была рассказывать про все эти достижения, а фотографы — дополняли репортажи своими фотоматериалами.

В то же время развивалась личная фотография — «на память», открывались всевозможные фотоателье. В начале 20-х годов был создан Институт фотографии, при котором появились краткосрочные курсы для тех, кто хочет научиться снимать. Но интересно, что в журналах, прежде всего в журнале «Советское фото», на которое я больше всего опирался при подготовке выставки, рассказывали, что хватит фотографировать свою семью (или котиков), фотографируй производство, разоблачай вредителей: все фотографические силы должны быть направлены только на рост государства! В этом контексте появляются фотогруппы РОПФ и «Октябрь».

Изначально «Октябрь» включал в себя представителей разных творческих профессий: архитекторов, кинорежиссеров, фотографов. Но затем фотографы отделились и создали одноименную фотосекцию. Против них выступила другая группа — РОПФ. Если первые были прежде всего художниками, то вторые — профессиональными фоторепортерами. Они выставлялись как в СССР, так и за границей, получали премии. Эти 11 человек противопоставили себя «Октябрю» в журнале «Пролетарское фото» — позже он сменил название на «Советское фото».

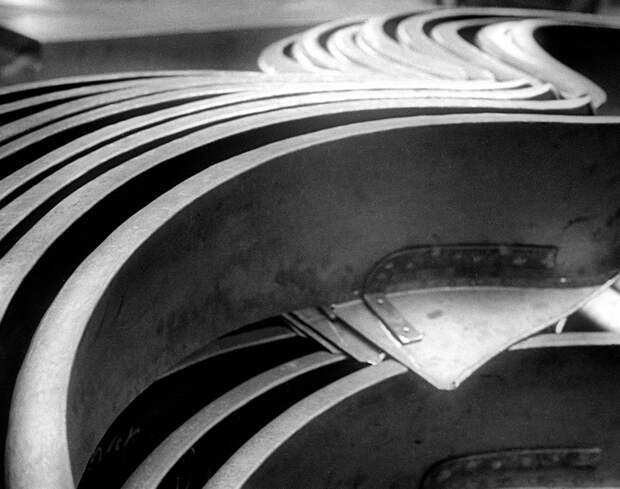

И РОПФ, и «Октябрь» работали на социалистическую тематику, их общим врагом была пикториалистическая, картинная фотография. Обе группы претендовали на то, чтобы быть лучшими бытописателями социалистической действительности — отсюда и конфликт. Но «Октябрь» был больше про форму, про то, как фотографировать, про эксперимент. А РОПФ — про реальность без прикрас, про красоту в каждом моменте. Хотя, возможно, сами фотографы не согласились бы с такой характеристикой. Например, фотограф группы «Октябрь» Владимир Грюнталь говорил, что у них порой не было времени подумать об эстетике, потому что было много заказов. Надо понимать, что фотографии, которые представлены на выставке, авторы создавали не для себя — это коммерческая фотография. Здесь как раз интересно прослеживается, как смешиваются коммерческая фотография, госзаказ, репортаж и художественная эстетика того времени.

На выставке можно заметить, как порой сложно провести различие между «Октябрем» и РОПФом. Методы и приемы, которые рассматриваются как ключевые для одной группы, встречаются и у другой. Язык фотографии обогатился, и отказаться от новых приемов было уже невозможно — какой бы позиции мастер ни придерживался. Может быть, во время гонений фотографов-формалистов упрекали в неприятии советской действительности именно из-за этой намеренной или невольной эстетизации.

И РОПФ, и «Октябрь» просуществовали до 1932 года, когда вышло постановление о ликвидации художественных организаций. После того как их распустили, пропал всякий интерес к пониманию того, что такое пролетарская фотография: в постановлении говорилось, что рамки понимания советской фотографии слишком узкие — их надо расширять. Конфликт сам по себе оказался исчерпан, и фотографы продолжили существовать совместно.

О ключевой идее выставке

Выставка выстроена вокруг дискуссии о художественном языке «Октября» и РОПФа, о том, что между ними общего и в чем различия. И выясняется, что порой очень сложно заметить разницу. Методы и приемы, которые рассматриваются как ключевые для одной группы, встречаются и у другой. Язык фотографии обогатился, и отказаться от новых приемов было уже невозможно. Поэтому невольно возникает вопрос о том, для чего тогда нужны дискуссии в искусстве, если, по сути, противоречия не сильно выражены.

Есть хорошая идея Аркадия Жахета, который говорит о том, что ропфовцы очень многое взяли от «Октября». А дискуссия, насколько бы агрессивно она ни велась, дает возможность развиваться, дополнять друг друга. Ведь искусство — всегда определенный диалог со временем, зрителем и между художниками: кто с тобой, кто твои антагонисты?

На правах куратора я решил сделать свой вклад в искусство. В последнем зале звучит постановление 1932 года. Я попросил записать этот текст свою маму, потому что она для меня фигура власти. Мама работает в детском саду и своим воспитанникам тоже рассказывает, что правильно, а что нет. И я подумал: если она зачитает постановление о прекращении работы этих художественных групп, то будет довольно иронично. В любом случае, мама была довольна, когда приходила на открытие.

О новом художественном языке

Язык фотографии начинает меняться в 1926 году, когда первые эксперименты проводит Александр Родченко. Повторить приемы, найденные им, не очень сложно. Они не требуют тщательного изучения, это не вопрос новой проявки, не работа с техникой. Новым было то, что для репортажной съемки, чтобы снять объект снизу, фотограф мог, например, лечь на пол.

В этом плане примечательны воспоминания мастеров предыдущего поколения. Моисей Наппельбаум пишет, что ему очень нравится этот молодой фотограф Александр Родченко, но сам бы он никогда так не снимал. Потому что для него съемка — это как пленэр, где ничего не меняется, либо, наоборот, это фотография в помещении с искусственным светом, где человек в скованной позе обращен к камере со стеклянным негативом.

Когда я готовил выставку, меня заинтересовал вопрос о том, неужели условно Родченко всем рассказывал, как правильно снимать, или люди просто подражали ему? И я обнаружил книгу Николая Трошина 1929 года, в которой он рассказывает о приемах съемки и том, как эстетически правильно выстраивать кадр. Если до этого большинство книг о том, как фотографировать, рассказывали о работе с техникой — как правильно проявить пленку или починить фотоаппарат — и не уделяли внимания эстетической задаче, то Трошин говорит, что ее выбор является самым главным для фотографии: и чтобы ее реализовать, можно пользоваться любым методом.

В самоучителе по фотографии 1937 года появляются советы по эстетике фотографии. Там пишут, что линии должны быть выверены, горизонт должен быть строго горизонтальным, колонны нужно снимать как прямые линии, перпендикулярные земле. Но все это — жесткие правила. А книжка Трошина, которую издал «Огонек», рассказывала, что использовать, в принципе, можно все. Такой подход очень прослеживается на нашей выставке: в разделе «Серия» показывается, что несколько снимков одного и того же объекта делаются порой с помощью очень разных приемов. В зависимости от задач фотографы используют разные методы и придумывают, как компоновать их для достижения своей цели.

Подготовила Ася Шибанова

Свежие комментарии