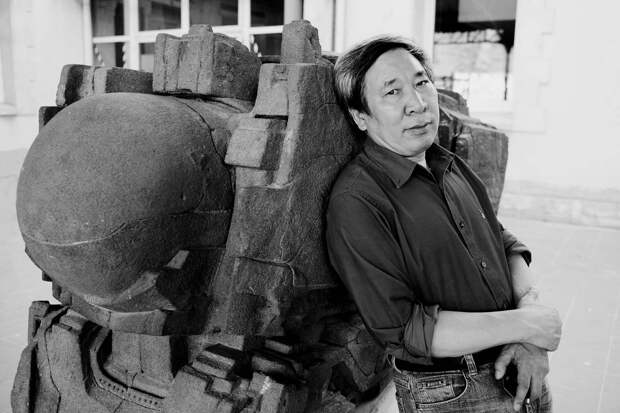

Янь Лянкэ — современный классик, живущий и работающий в Пекине. Несмотря на то что на родине его книги подвергаются цензуре, он член Королевского литературного общества и обладатель престижных наград, включая Franz Kafka Prize. В преддверии выхода романа «Четверокнижие» (издательство NoAge) «Сноб» попросил переводчика Алину Перлову поговорить с Лянькэ о внутреннем цензоре, жестокости и «литературе эстетики».

В России читатели, которые начинают знакомство с современной китайской литературой, часто отмечают, что это довольно жестокое, натуралистичное чтение, особенно по сравнению с классикой. Так говорят и про вас, и про Мо Яня, и про Юй Хуа. Как вам кажется, есть ли у китайской литературы такая черта?

Мне кажется, не вся китайская классика изящна и утонченна. Так можно сказать про драму, поэзию и некоторые романы, например «Сон в красном тереме». Но в классических романах «Речные заводи» и «Троецарствие» очень много насилия. Наверное, это можно назвать чертой, которая всегда была присуща китайской прозаической традиции. «Путешествие на Запад» — самый интересный роман из нашей классики, но ведь и там хватает жестокости. Да, Сунь Укун борется за добро и справедливость, но там совсем нет сострадания к жизни. Так что жестокость в китайских романах появляется еще в Средневековье. С другой стороны, буду говорить откровенно: после 1949 года жестокость стала самой жизнью. Думаю, вы понимаете, тридцать лет, с 1949 по 1978 год, в Китае непрерывно шли какие-нибудь революционные кампании, за тридцать с небольшим лет было проведено больше пятидесяти революционных кампаний — уверен, жители постсоветского пространства хорошо представляют, как мы жили. И жестокость, мрак, темнота, которые мы видели вокруг, были частью жизни. Я думаю, Юй Хуа, Мо Янь и другие авторы просто описывают жизнь, какой она была.

Вы заканчиваете роман «Сны деревни Динчжуан» фразой: «Я прошу прощения у всех читателей, которым причинил боль». Думаете ли вы о чувствах читателя, когда пишете новую книгу?

Работая над романом «Сны деревни Динчжуан», я старался написать добрую и красивую историю. Вы знаете, я много раз ездил в ту деревню. И потратил больше 200 000 юаней, чтобы помочь людям, умиравшим от СПИДа. И кошмар, который я там увидел, намного превосходит то, что я описал в романе. Это невозможно описать, а если попытаться, читатель потом есть не сможет. Очень трудно представить, что совсем недавно, в девяностые годы, рядом с нами происходил такой чудовищный кошмар. Например, в очередной свой приезд я решил зайти в соседнюю деревню, где еще не был. Лето, полдень, жара, люди сидят по домам. И вдруг я вижу мужчину лет тридцати, он идет по улице в чем мать родила, абсолютно голый. Идет в медпункт.

Что с ним?

Он болен СПИДом, его половые органы гноятся и кожа нестерпимо зудит. Он не может ничего на себя надеть. Он идет по улице совершенно голый, и никто ему не удивляется. Он ни от кого не прячется, люди все понимают. Я думаю, если бы я описал все, что видел, читатели решили бы, что я выдумал книгу от начала и до конца. В это невозможно поверить. Поэтому, работая над романом «Сны деревни Динчжуан», я старался позаботиться о читателе. При этом я думаю, что китайский читатель не хочет читать книги о настоящем мраке и страдании. Конечно, мне и самому было очень больно об этом рассказывать, потому я и написал такое послесловие.

Почему вы думаете, что китайскому читателю это не интересно?

Потому что китайский читатель после 1949 года читает в основном «революционную литературу». Истории о героизме, истории о том, какое у нас замечательное общество. Китайский читатель вырос на революционных романах. Например, наше поколение зачитывалось Горьким и романом «Как закалялась сталь». Я иногда говорю в шутку: часть вины за то, что у нас такая плохая литература, лежит на СССР. Советская литературная традиция очень на нас повлияла. И сегодня китайской литературе необходимо освободиться от этих образцов. За 70 лет наши читатели усвоили, что литература должна быть такой, как книги Горького или как роман «Овод». И ведь не только наше поколение росло на этих книгах, нынешним школьникам тоже приходится читать ту же самую «красную классику».

Советские читатели, насколько я понимаю, не питали особой любви к Горькому и роману «Как закалялась сталь».

А в Китае в конце девяностых по этому роману сняли сериал. И у него была огромная аудитория. И до сих пор на полках книжных магазинов полно книг Горького.

И их покупают?

Да! Потому что их рекомендуют. Это рекомендованное чтение для детей. Я иногда говорю: надо однажды сесть и подсчитать, какой урон нанесла советская литература китайской. Честно говоря, я даже статью про это написать собирался, но вот так и не собрался.

Расскажите подробнее об истории с публикацией романа «Сны деревни Динчжуан» в Китае. До выхода этого романа ваша писательская карьера складывалась очень успешно, но в 2006 году тираж романа «Сны деревни Динчжуан» был изъят из продажи вскоре после выхода за «очернение действительности и преувеличение масштабов эпидемии ВИЧ».

После поездки в ту деревню я задумал написать две книги. Документальную книгу, чтобы там не было ни грамма вымысла, и большой роман. Замысел был готов, роман должен был получиться масштабнее и сильнее, чем «Сны деревни Динчжуан». И мне очень жаль, что этот замысел погиб из-за самоцензуры. Читателям обычно нравится роман «Сны деревни Динчжуан», но я признаюсь, что над этой книгой серьезно поработал мой внутренний цензор. Я собрал много материала, долго готовился, но тут у меня начались проблемы из-за повести «Служить народу», она была запрещена и принесла немало проблем и мне, и писательской организации, в которой я состоял. Поэтому, работая над новым романом, я задался целью написать хорошую и добрую книгу, которая всех устроит. В результате я пожертвовал исходным замыслом и написал «Сны деревни Динчжуан». Я показал роман издательству, им он очень понравился, издательство было уверено, что все будет отлично. Мы договорились, что прибыль от продажи тиража отправим на помощь деревням, пострадавшим от СПИДа. В итоге на третий день после выхода книги ее запретили.

Был ли этот запрет для вас ударом?

Конечно. Но сотрудники Главного управления по делам печати и издательств, которое приняло это решение, шепнули пекинскому отделению ВАРЛИ, в котором я состоял: мы запретили книгу, это наша работа, но Янь Лянькэ — один из лучших современных писателей, вы его берегите. Понимаете, люди, которые убирают твои книги из продажи, говорят: это хороший писатель, его надо беречь. А мы ничего не можем поделать, у нас работа такая. Поэтому я никаких репрессий на себе не заметил, наоборот, руководство ВАРЛИ и Союза писателей держалось со мной очень любезно. Здесь все совсем не так, как было у вас при СССР. Твою книгу запретили, но все тебе улыбаются, все очень о тебе заботятся. Может, это наследие политики реформ и открытости. Запрещаем книгу, но к автору относимся очень хорошо.

И я потом очень жалел, что разменял тот замысел на «Сны деревни Динчжуан». Ведь книгу все равно запретили. Мне кажется, у меня тогда был самый плодотворный период, в те годы я написал лучшие свои романы. И самое горькое мое сожаление, что тогда я сдался на уговоры внутреннего цензора и пожертвовал своим замыслом.

Как после этого эпизода вел себя ваш внутренний цензор?

Какое-то время я больше не хотел осложнять жизнь своему издателю и писательской организации. За себя я не боялся, у меня лично не было никаких проблем. Но все равно оставались человеческие отношения с издателем, с руководством ВАРЛИ. Здесь и появляется внутренний цензор. Не от того, что тебе кто-то угрожает, не от того, что к тебе может прийти полиция. А от того, что у твоих друзей и издателей из-за тебя могут случиться неприятности. Думаю, этим Китай отличается от СССР: в Китае важны связи, ты не можешь ставить друзей под удар. Дальше я написал роман «Нравы, оды, гимны», правил его пять или шесть раз, чтобы он всех устроил, чтобы никого случайно не подставить. Но шли годы, и я понял, что лишился свободы. И еще понял, что хочу написать такой роман, в котором бы вообще не было внутреннего цензора, пусть этот роман и не издадут. И когда я полностью оставил мысли об издании, ко мне пришла свобода. И я написал роман «Четверокнижие».

Я понимал, что уже давно не молод, мне осталось не так много, я не могу тратить время на внутреннего цензора. Я решил не думать про издание, пусть никто не издаст мою книгу, зато я могу свободно писать то, что хочу.

То есть вы заранее знали, что «Четверокнижие» в Китае не выйдет?

Ну как, я надеялся, что выйдет, но твердо решил, что править его под цензуру не буду. Выйдет или не выйдет — не важно. И я еще собирался вставить в «Четверокнижие» такую главу: я отправил рукопись в 26 знакомых издательств. Сказал им: можете не издавать мой новый роман, но дайте мне письменный ответ и поясните причину, по которой издание невозможно. Я хотел собрать все отказы и составить из них последнюю главу романа. Само собой, без имен и названий издательств. Но штука в том, что ни одно из издательств не отправило мне такого письма. Вместо этого все звонили и извинялись: простите, мы не можем издать вашу книгу, только не спрашивайте, пожалуйста, почему, вы ведь сами все понимаете.

В КНР из-за цензурных ограничений литературе выживать становится все труднее. Как вы думаете, где тот рубеж, миновав который литература неизбежно начинает задыхаться?

Я считаю, что сейчас какие-то направления в китайской литературе процветают, а какие-то уже задохнулись. Думаю, Китай в этом смысле отличается и от СССР, и тем более от Северной Кореи. Есть направления, которые прекрасно себя чувствуют. И я сейчас говорю далеко не только про революционную литературу, есть и другое направление, назовем его «литература эстетики». Произведения в духе Шэнь Цуньвэня или Ван Цзэнци. В Китае такое очень любят. Красивые, добрые, теплые книги, которые нравятся и властям, и читателям, и критикам. И большинство талантливых писателей идут по этой тропе. Этим мы отличаемся от Китая времен «культурной революции» или от современной Северной Кореи. Жаль только, что эта тропа для талантливых писателей — единственный выбор. Потому что вся остальная литература уже задохнулась.

Остальная — это какая?

Более глубокая, более сложная, психологичная. У нас выходит много красивой, утонченной, лиричной литературы, и читателю она нравится. Потому что издатели, критики и власти несколько десятилетий подряд внушают людям мысль, что вот это — хорошие книги. А если писатель начинает копаться в душе человека, заглядывать в темные уголки или исследовать веру и религию — нет, такого нам не надо. Китайская «Война и мир» сейчас пришлась бы не ко двору.

Давайте представим, что в Китае все ваши книги попали под запрет. Вы все равно будете продолжать писать?

А зачем представлять? Сейчас, по сути, так и есть. Где-то девять лет назад у меня вышел сборник эссе о женщинах моей семьи: предыдущий сборник «Наши отцы» неплохо продавался, и спустя десять лет я написал продолжение. С тех пор больше у меня не вышло в КНР ни одной книги. А теперь мне сообщили, что и этот сборник переиздаваться не будет. А в начале года я вдруг получил письмо от издателя, что и «Наши отцы» тоже убирают из продажи. И дело вовсе не в книге, в ней ничего такого нет, дело во мне. Но опять же, времена другие, Китай — не Северная Корея, на моей частной жизни эти действия никак не сказываются.

Но все литературные премии проходят мимо…

Да, но в Китае сейчас так: мы тебя не издаем, зато ты можешь ездить за границу, тебе никто не мешает. Можешь давать интервью, рассуждать о литературе. Про политику не надо, а про литературу — пожалуйста. И все это понимают. Начнешь рассуждать про политику, про ситуацию в стране — тогда да, будут проблемы.

Поэтому я сейчас пишу, не думая об издании. Все равно продолжаю писать каждый день. Мне скоро семьдесят. И несколько лет назад я задумал написать роман, который не буду публиковать ни в Гонконге, ни на Тайване, ни в России, нигде. Роман, который я оставлю своим детям. Я не хочу, чтобы он был издан при жизни. А если когда-нибудь потом его издадут, я хочу, чтобы он показал потомкам, что было у нас в головах. Надеюсь, прочтя этот роман, они хотя бы не будут проклинать наше поколение. Потому что мне кажется, если кто-то из них примется читать книги, которые у нас сейчас выходят, они просто поднимут нас на смех. Скажут, что это не литература, а какой-то анекдот.

В своих изданных книгах вы часто помещаете действие в родные места, в хэнаньскую деревню. Что местная родня и друзья думают про ваши романы, читали ли они их?

На малой родине я не пользуюсь особой народной любовью. У нас там любят книги, по которым ставят сериалы. А если по твоим книгам сериалов не ставят, а наоборот, критикуют их, убирают из продажи, запрещают, то что-то с тобой не так. На самом деле все местное руководство со мной невероятно любезно: профессор Янь, нужна ли вам помощь? Добросить вас до вокзала? Хотите, сходим поужинаем? Но этой зимой я ездил в деревню на Новый год, и выяснилось, что почти у каждого хэнаньского писателя в тех местах, где он родился, имеется мемориальный центр. Не знаю, поймут ли это в России: писатель жив-здоров, а ему строят мемориальный центр. Довольно абсурдная история. Но у меня никакого мемориального центра нет, и земляки понимают, что это неспроста.

И никто не пристает: дядюшка Янь, ты же писатель, давай я тебе историю расскажу для новой книги?

У меня в деревне никто не знает, что за книги я написал. Они видят: властям этот человек не нравится, значит, неспроста. Им говорят: премии Мао Дуня у него нет, страну нашу не любит, пишет свои книги западному читателю на потребу. Люди верят. Но вы знаете, в последние десять лет в Китае идет активная борьба с коррупцией. И наш глава уезда, партсекретарь и с ними еще двое попали в тюрьму в рамках антикоррупционной кампании. И после, освободившись, каждый из них искал случая со мной поговорить, рассказать о жизни. Они очень хотели, чтобы кто-то их выслушал и помог высказать то, что самим высказать никак не получалось.

А есть ли у героев ваших книг реальные прототипы?

Нет, но часть сюжетов я брал из жизни. Например, в «Четверокнижии» сама история вымышленная, но «Большой скачок» был на самом деле, кустарная выплавка стали была, планы по сбору пятидесяти тысяч цзиней зерна с одного му ставили. И все в Китае об этом знают, по крайней мере старшее поколение. Но когда роман перевели на западные языки, на встрече с читателями в Испании мне сказали: какое богатое у вас воображение! У наших испанских писателей воображение работает совсем не так! Но это ведь не воображение, это наша жизнь.

Да, российские читатели после выхода романа «Когда солнце погасло» тоже отмечали, что история с принудительной кремацией придумана очень изобретательно. И мне уже не раз приходилось объяснять, что это не вымысел, а китайская реальность.

Да, и не только это, например, если зайти в крематорий и послушать разговоры в очереди, обязательно услышишь, что надо как-то подмазать работников крематория, сигарет им подарить или вина, чтобы кремировали на совесть. А если ничего не подаришь, они кремируют как попало, а потом заставят тебя самого дробить кости, чтобы поместились в урну. Поэтому каждый несет в крематорий подарки. Само собой, история с трупным жиром — выдумка. Но тоже не до конца — я взял ее из разговоров. Услышал, как люди обсуждали: а куда девается жир после кремации? В печи ведь должен жир из тела вытапливаться? Куда его собирают? Наверно, крематорий его сливает и продает?

Главная тема романа «Когда солнце погасло» — грех, покаяние и вина. Роман «Сны деревни Динчжуан» открывается обширной цитатой из Библии, в романе «Четверокнижие» тоже встречаются цитаты и сюжетные отсылки к Ветхому и Новому Завету. Когда читаешь ваши книги, складывается ощущение, что вы глубоко верующий человек. Это так?

Нет, тут все иначе. Я считаю Библию величайшим литературным памятником. Я читаю ее не как религиозную книгу. Для меня библейские сюжеты и псалмы прежде всего литературный источник. А Иисус — величайший литературный герой всех времен и народов. Неважно, был ли у него реальный прототип, но даже если был, образ все равно подвергся глубокой литературной обработке.

А когда вы впервые познакомились с Библией, в каких обстоятельствах?

Впервые — во время службы в армии. Там религия была под запретом, но в уличном книжном киоске я купил себе библейские истории и остался под невероятным впечатлением. Вы понимаете, наше поколение росло в годы «культурной революции», мы все поголовно были атеистами. Но я открыл эти истории как литературное произведение и был очарован, а потом тайком раздобыл Библию. И понял, что нет в мире более великого произведения литературы.

Я атеист, но часто думаю: будь я верующим, возможно, не испытывал бы такой тревоги, чувствовал бы себя спокойнее. Не было бы такого страха смерти, как сейчас. Стыдно в этом признаться, но годы идут, а страх смерти никуда не исчезает. И думаю, дело именно в том, что я не религиозен. Ясно, что смерти никому не избежать, это все понимают, но с ужасом и пустотой, которые внушает мне мысль о смерти, я пока ничего не могу поделать. Без снотворного почти не сплю, и даже снотворное не всегда действует. И я думаю, что религия помогла бы мне справиться с этим ужасом и пустотой.

В начале нашего разговора мы говорили о том, что ваши книги приносят читателям боль. А какие книги принесли боль вам?

Было больно писать «Сны деревни Динчжуан», «Течение времени», «Четверокнижие». Книга, которую я пишу сейчас, тоже приносит мне много боли, тревоги и страха. Но у меня не все книги такие. «Поцелуи Ленина» — веселый роман, его было легко писать. Роман про лис-оборотней из Пу Сунлина, который я закончил пару лет назад, тоже довольно легкий. В КНР она не вышла, но на Тайване хорошо продается. Китайцы очень любят Пу Сунлина, его сюжеты знакомы каждому. И вот я решил написать роман с персонажами из Пу Сунлина. Жаль, что в Китае он не вышел, но для меня работа над этой книгой была самым счастливым временем.

А книги других писателей могут сделать вам больно?

Еще как. Когда читаю Достоевского или Чехова, мне очень больно. От Толстого не так. А вот Чехова и Достоевского иногда невозможно читать от боли. Приходится откладывать книгу, возвращаться к ней на другой день. От Толстого не так, и от Тургенева не так, он красивый, но и там в красоте иногда сквозит боль.

Вы читаете современных авторов?

С возрастом стал меньше читать. Но все равно приходится, я работаю в Народном университете, веду группу по творческому письму, общаюсь с молодыми писателями, и они часто рекомендуют мне новые книги. Китай, как и Россия, страна переводной литературы. Если где-то в мире вышла громкая новинка, если чья-то книга получила международную премию, у нас ее сразу переводят и издают. Конечно, при условии, что в этой книге никто не ругает КПК. Но, к сожалению, современной русской литературы в Китае выходит очень мало. Мы соседи, многие китайцы знают русский, но почему-то вот так. Загадка.

На Западе вас часто называют сатириком, который безжалостно вскрывает пороки китайского общества. Как мне кажется, это очень узкое определение, ваши книги намного шире, чем сатира, а многие и вовсе нельзя назвать сатирическими. Как вы сами относитесь к этому определению?

Я думаю, тут дело целиком и полностью в культурных различиях. Я никогда не собирался никого смешить, я не писал сатиру, я всегда писал о том, что болит. Но западные читатели видят в моих книгах сатиру. И даже «Сны деревни Динчжуан» называют сатирическим произведением.

Но «Поцелуи Ленина» действительно можно назвать сатирой.

Все равно, посмотрите на писателя Лю Чжэньюня — вот настоящий сатирик. А я совсем не пытаюсь что-то высмеять, я не хочу, чтобы читателю было смешно. Я когда в первый раз услышал, как меня назвали сатириком, подумал, что мне неправильно перевели. А потом все друг за другом стали повторять, что я сатирик. Я думаю, дело в том, что китайская реальность слишком сложна для понимания. Сложна и непредставима. Мне самому может быть больно от истории до слез, но западные читатели зачастую не могут представить, что история правдива, она кажется им аллегорией, забавным вымыслом. Взять хотя бы выплавку стали — ведь вряд ли в Европе или России хоть одна семья у себя во дворе плавила сталь из кастрюль и поварешек? А в Китае это было.

Мне кажется, российскому читателю будет проще понять ваши книги. Мы можем представить такую реальность.

Да, я думаю, российский читатель скорее мне поверит. Ведь не зря мы всегда называли СССР старшим братом. Мы многому у вас научились, и в культуре, и в литературе тоже. Я иногда говорю в шутку: мы все так любим Толстого, но почему же в Китае не родятся свои Толстые? Зато революционная литература у нас получается ничуть не хуже советских образцов. Удивительно. Все равняются на Толстого, но пишут как классики советской революционной литературы. Это мы быстро освоили.

Дурное дело нехитрое.

Но страшно то, что вы уже полностью избавились от этого влияния в литературе. А китайская литература продолжает под ним оставаться. Раз в четыре года у нас вручается премия Мао Дуня — открываешь роман лауреата, а со страниц на тебя смотрит советская классика.

Последний вопрос: что бы вы сказали читателям в России, которые только собираются открыть для себя ваши книги?

Единственное напутствие, которое я даю издателю, когда мои книги переводят на иностранный язык: вряд ли вы на мне разбогатеете, но надеюсь, я хотя бы не принесу вам больших убытков. Если книга не совсем убыточная, издатель готов понемногу выпускать и другие твои вещи, знакомить с тобой читателя. Если убыточная — все, поезд дальше не идет. Поэтому я надеюсь, что читатель поддержит издательства, которые выпускают мои книги, чтобы они не разорились, а продолжали переводить и издавать литературу, которая нам нравится.

Свежие комментарии