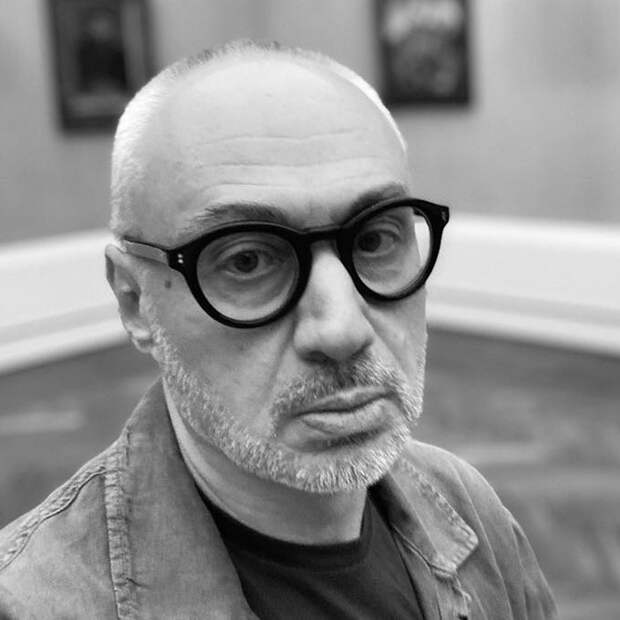

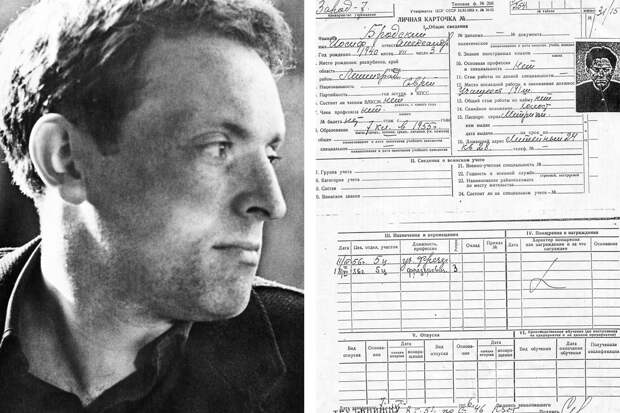

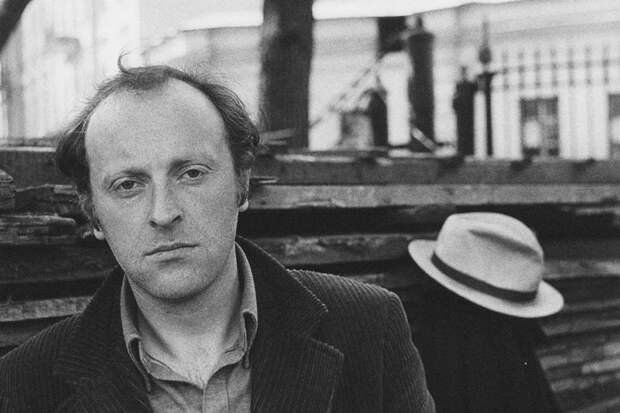

В октябре в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая книга Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография». Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с историком литературы о том, как Бродский почти угнал самолет в Самарканде, как этот случай связан с его делом о «тунеядстве», кто на самом деле освободил поэта из ссылки в Норинскую, мог ли его дебютный сборник быть издан в Советском Союзе и на каких условиях Бродского «выгнали» из страны.

В начале книги вы рассказываете об эпизоде, когда Бродский и его «подельник» Олег Шахматов раздумывают угнать самолет в Самарканде, чтобы улететь из Советского Союза в Иран. Упоминается, что Бродский и Шахматов оба принадлежали кругу Уманского — какого-то, кажется, советского гуру и йога. Что это за круг такой — и зачем Бродскому в нём состоять, как он там оказался?

Александр Уманский — человек достаточно загадочный. О его круге и кружке у нас не так много информации. Судя по всему, это было что-то типа секты, во главе которой стоял Уманский. Занимались там самыми разными вещами: читали религиозные тексты, пробовали восточные духовные практики, оккультизм и другие малопоощряемые в Советском Союзе вещи. В этом объединении состояли молодые люди, в том числе и Бродский, которому тогда не было и двадцати лет (он младше Уманского на семь лет). При том, что после 1961 года они не общались, Уманский, по всей видимости, оставался для Бродского человеком достаточно значимым — перед отъездом из СССР в 1972 году он счел нужным лично с ним попрощаться.

Ближе к финалу книги упоминается Ленинградское самолетное дело: когда группа «советских граждан еврейского происхождения» попыталась угнать самолет — то есть реализовать, по сути, план Бродского и Шахматова. Вы отмечаете, что в те годы «намерение приравнивалось к деянию», поэтому потенциальных угонщиков судят так, будто «измену Родине» они уже совершили. Почему в случае с Бродским немедленного суда не происходит? Ведь об их с Шахматовым планах в КГБ узнали, они ходили на допросы.

Между этими случаями есть одна принципиальная разница: Бродскому и Шахматову в период подготовки их неслучившегося побега удалось, в отличие от ленинградских «самолетчиков», не привлечь внимания КГБ. Этого, как ни странно, не случилось ни в Ленинграде, где Уманский написал и передал Бродскому письмо-трактат, адресованное новоизбранному президенту США Кеннеди и специально переведенное тогдашней подругой Бродского Ольгой Бродович на английский язык (предполагалось, что этот текст послужит угонщикам «визитной карточкой»), ни в Самарканде, где Бродский и Шахматов пару недель ходили вокруг аэродрома, изучая местность.

О замысле еврейских активистов КГБ узнал на очень раннем этапе. Фактически их «довели» непосредственно до трапа самолета. У госбезопасности не было никаких сомнений в том, что спустя какое-то количество минут попытка угона самолёта была бы реализована. Доказательством тому служили материалы плотной оперативной слежки за участниками операции «Свадьба», как ее называли сами организаторы.

В случае Бродского-Шахматова никаких доказательств реальности их замысла у КГБ не было. Было только признание в существовании такого рода фантазий со стороны Шахматова и Бродского. В суде (и даже в советском послесталинском суде) такого рода «мыслепреступление» не подлежало рассмотрению. Материалов, чтобы обвинить Бродского и Шахматова в попытке угона самолета, выйти с этим обвинением в суд и осудить их по соответствующей статье, у госбезопасности не было.

Но в КГБ никто не сомневался, что намерение было серьёзным?

После допросов Шахматова и Бродского в КГБ прекрасно отдавали отчет в серьезности их намерений. Они же не осуществили угон по сугубо техническим причинам: горючего в самолеты на приграничных территориях предусмотрительно заливали меньше, чем требовалось, чтобы долететь до Ирана — как раз на случай угона. Понимание серьезности этих намерений определило дальнейшую судьбу обоих: Шахматова очень скоро осудили по другой статье, а Бродского решили изолировать от общества по административной статье о тунеядстве, которая вела к выселению из Ленинграда.

В конце 1963 года, чтобы скрыться от возможного ареста, Бродский на несколько месяцев уезжает из Ленинграда в Москву. Как это должно было помочь?

Это наивные представления людей не только начала 1960-х, но даже более поздних советских лет о том, что их преследование со стороны государства может быть локальным, то есть может быть локализовано каким-то одним городом — например, Ленинградом. Бытовало убеждение, что если человек переместится, скажем, из столицы в провинцию (или наоборот, смотря где его собираются арестовать), то внимание властей к нему пропадёт. Возможно, в каких-то случаях это действительно так и было. Во времена сталинского террора некоторые люди специально «терялись» на просторах Родины, чтобы избежать преследования, но это касалось неперсонализированных, поточных репрессий.

Когда преследование со стороны государства является целевым, как в случае Бродского, конечно, никакие географические перемещения от ареста не спасают. Бродский возвращается в Ленинград из-за личных обстоятельств, связанных с Мариной Басмановой и Дмитрием Бобышевым (Бродский состоял с Басмановой в романтических отношениях, но она «сошлась с инженером-химиком» и другом Бродского, Дмитрием Бобышевым — прим. ред.)

Происходит арест. Бродский понимает, за что его судят?

Не думаю, что он вполне понимал, что первопричиной этого процесса является самаркандская история 1961 года. Во всяком случае, никто из друзей Бродского и его защитников, присутствовавших на этом фарсовом процессе, этого не понимали.

Участие КГБ в процессе над Бродским было засекречено — оно относилось к сфере государственной тайны. Во внутренних бумагах, связанных с пересмотром приговора Бродскому, было прямо указано, что не надо писать про участие КГБ в этом деле. При этом мы знаем сегодня, что весь этот сюжет имел вполне конкретного автора — план изоляции Бродского через статью о тунеядстве принадлежал полковнику КГБ Петру Петровичу Волкову, который летом 1962 года с этим предложением выступает в докладной записке, касающейся дела Бродского. Дальнейшая реализация этого плана проходит под секретным наблюдением Волкова. То есть ни в каких бумагах участие Волкова официально не фиксируется. Как ни парадоксально, можно сказать, что нам сегодня об этом деле известно больше, чем было известно самому Бродскому — и тем более его защитникам.

В фельетоне «Окололитературный трутень» история с намерением Бродского угнать самолет упоминается. Не вполне понятно, зачем: пускай она и была, в нее очень трудно поверить на пустом месте.

Действительно, написано об этом было так, что читатели фельетона не восприняли эту информацию всерьез. Казалось, что это какая-то нелепая выдумка авторов, фантасмагория. В этом заключалась одна из неудач КГБ в публичной презентации этого дела: убедительно мотивировать для общественности причины преследования Бродского не получилось. Второй неудачей было то, что идея представить Бродского в качестве тунеядца, которая летом 1962 года посетила полковника Волкова, в 1964 году уже не работала, потому что Бродский тунеядцем не являлся.

Он начал карьеру профессионального литератора, у него были заключенные договоры на переводы, опубликованные детские стихи в журнале «Костер». Объективная реальность 1964 года полностью противоречила сценарию полковника Волкова. В силу косности советских государственных органов отойти от этого сценария не представлялось возможным, поэтому КГБ тупо «додавил» избранный вариант расправы. Грубость и нелепость этого давления вызвали очень сильную реакцию противодействия, которая, в свою очередь, способствовала тому, чтобы в контролирующих госбезопасность партийных инстанциях в Москве заинтересовались этим делом. В результате случайного стечения обстоятельств объективная информация об этом деле оказалась в распоряжении центрального для этой истории человека — Николая Романовича Миронова. Он возглавлял отдел административных органов ЦК КПСС — партийную структуру, которая призвана была, в том числе, курировать работу КГБ.

Участие Миронова переламывает ход дела Бродского?

Это отдельный сюжет, который занимает довольно большое место в одной из глав моей книги: я имею в виду телефонный разговор упомянутого Миронова и Натальи Иосифовны Грудининой, ленинградской поэтессы, совершенно советского человека, для которой, однако, была очевидна несправедливость претензий к Бродскому. Из этого разговора Миронов случайно узнает, что процесс над Бродским не был уголовным, что осужден он по административной статье о тунеядстве. Для него это оказывается сюрпризом. Ленинградский КГБ дезинформировал партийные органы в Москве, представляя Бродского как матерого антисоветчика и создавая впечатление, что он осужден по политической статье через тогдашний советский суд — с прокурором и так далее. Когда Миронов, в силу своей биографии хорошо знакомый с методами работы КГБ, узнает о том, что Бродский осужден по указу о тунеядстве, весь скрытый для посторонних и им непонятный механизм этих политических обвинений становится ему моментально понятен, буквально в одну минуту.

Миронов прекрасно знает внутреннюю кухню КГБ. Он понимает, что у чекистов нет доказательного материала, с которым можно было бы пойти в суд и осудить Бродского по политическим обвинениям. Важно понимать, что Миронов — сторонник реформы КГБ, деятель периода «оттепели»: с его точки зрения, раз доказательных материалов нет, то и нечего инициировать какие-то преследования через «левые» статьи. Поэтому, действительно, информация Грудининой играет решающее значение: она вносит раскол в прежде солидарную позицию государства в отношении Бродского. До этого момента ничье заступничество — даже таких советских грандов как Корней Чуковский или Дмитрий Шостакович — Бродскому не помогало, поскольку, с точки зрения советской власти, Бродский был антисоветчиком, политическим преступником. В таком случае никакие заступничества роли не играли. После того, как Миронов узнает о реальном положении дел, солидарная позиция государства в отношении этого дела раскалывается. В дальнейшем борьба будет происходить уже не только между «защитниками» и «противниками» Бродского — к ней присоединятся еще и противники Ленинградского КГБ в лице московских проверяющих инстанций, которые обладали бОльшим ресурсом. Осенью 1965 года последние в конце концов добьются освобождения Бродского.

На каких условиях?

На условиях компромисса: главным было то, чтобы государство «не потеряло лицо». Бродский ни в коем случае не был реабилитирован, его не признали невиновным. Он просто освобожден: фактически отбытые в Норинской полтора года зачтены вместо положенных пяти.

Бродский знал, что его освободил генерал Миронов?

Насколько я понимаю, Бродский осознавал роль Грудининой в своем освобождении, а что касается понимания им дальнейшей бюрократической логики — мы не знаем. Я не думаю, что он стремился в этом разобраться. В то же время Грудининой он отдавал должное — перед отъездом из Ленинграда в 1972 году он встретился с ней и подарил ей только что полученную из Америки публикацию своих новых стихотворений.

Распространена точка зрения, будто судьбу Бродского определило мировое сообщество: рассказ о его деле на первой полосе The Guardian, например, или знаменитое письмо Сартра Микояну. Можем ли мы сказать, что в реальности всё это только усложнило для Миронова задачу по освобождению Бродского?

Безусловно. В отличие от сложившихся мифов о том, что масштабная поддержка Бродского со стороны западных культурных кругов и некоторых деятелей советской культуры сыграла определяющую роль в его освобождении, документы показывают, что вся эта шумиха только мешала — и даже отсрочила освобождение Бродского, потому что затрудняла для государства выход из этого процесса без «потери лица». Это принципиальный момент для такого рода сюжетов что тогда, что сегодня.

Вариант освобождения без реабилитации был связан напрямую с нежеланием государства показать себя «уступившим» какому-то внешнему давлению. Мы знаем, что случаи, похожие на случай Бродского, но не имевшие такой огласки (и тем более огласки на Западе) заканчивались совершенно иначе: осужденного признавали невиновным. Например, обвиненного в тунеядстве диссидента Андрея Амальрика. Так получалось потому, что эти случаи были лишены всякой публичности.

Пока Бродский находится в ссылке, эмигрантское издательство в Нью-Йорке готовит к публикацию дебютный сборник его стихотворений. Узнав об этом, Бродский пытается предотвратить выход книги. Он делает это, потому что боится усугубить свое положение — или просто потому, что контекст, в котором эта книга появляется («Бродский — жертва режима») его не устраивает?

С моей точки зрения, определяющим здесь было влияние Ахматовой, которая с миром русской эмиграции находилась в сложных отношениях. Но не только это. Бродский не мог в полной мере контролировать процесс публикации этого сборника — а значит из субъекта литературной биографии, из ее творца, превращался помимо собственной воли в объект манипуляций — редакторских и политических. Публикация на Западе в те годы делала автора заложником политической игры в рамках «холодной войны». С точки зрения Ахматовой, чьи взгляды Бродский разделял, Поэт имеет надполитическую субъектность — «выше политики и всего», как она говорила — и быть пешкой в политических играх не должен.

В перспективе эта публикация оказывается для Бродского полезна? Понятно, что тем, как составлена книга, он мог быть и недоволен, но фундамент для «американской» части его персонального мифа (тут ничего не поделаешь) закладывает именно история с судом. Конечно, Бродский не мог знать, что эта слава ему пригодится, когда его выгонят из СССР. Но ведь она пригодилась?

Мы знаем, что свою первую книгу, изданную без его ведома Глебом Струве и Борисом Филипповым, Бродский не любил и не раз признавался в этом публично. Всемирно известным его сделали в 1965 году не стихи, а запись суда над ним, сделанная советской журналисткой Фридой Вигдоровой и разошедшаяся в переводах на все языки.

Бродского характер этой известности (в качестве политической жертвы советского режима) категорически не устраивал. С точки зрения Бродского, Поэт — фигура не жертвенная, а «победительная». В этом его система взглядов вновь восходит к ахматовской: поэт — не сводим к объекту преследования со стороны государства, он субъектен, он автор текстов и собственной биографии. «Побольше стихов и поменьше Третьего отделения!», — говорила Ахматова применительно к изучению биографии Пушкина.

Поэтому Бродский, как он сформулировал позднее в разговоре с Соломоном Волковым, «отказывается драматизировать» ссылку и всегда говорит о времени в Норинской как о приятном и продуктивно проведенном. Он предпочитает проецировать свою ссылку не на ГУЛаг, а на пушкинское Михайловское.

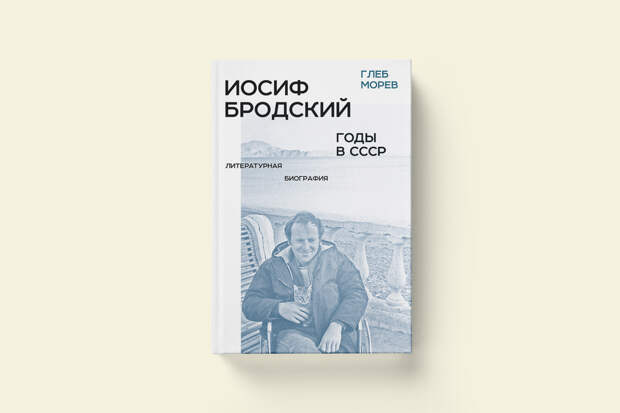

В каком статусе Бродский возвращается из ссылки?

В совершенно ином. В ссылку уезжал молодой стихотворец, несправедливо обвиненный в тунеядстве, которого мало кто знал. Вернулся из ссылки всемирно известный поэт, автор вышедшей в Америке книги стихов, чьи тексты начинают переводиться на Западе. Однако в СССР это признание работает как неформальное. Основная задача Бродского в этот момент — перевести свой неформальный статус известного писателя в формальный. Он хотел быть признан советской литературной системой в качестве профессионального литератора. Это было необходимо и для того, чтобы обезопасить себя — чтобы не повторился вопрос судьи Савельевой: «Кто признал вас поэтом?»

Эта проблема решилась вступлением Бродского в профессиональную группу Союза писателей: после этого государство уже не могло обвинить его в тунеядстве. Вторая проблема — проблема литературного признания, и решена она может быть выпуском книги стихов в Советском Союзе. Решением этой проблемы Бродский был занят с конца 1965 до лета 1968 года. История с его книгой «Зимняя почта» тянулась почти три года и закончилась неудачей. В конце концов Бродский понял, что та мера компромисса, которая требовалась, чтобы участвовать в советской литературной жизни, для него неприемлема, и резко сменил свою литературную стратегию.

У меня сложилось впечатление, что Бродский на самом деле был очень талантливым конформистом. Он не хотел становиться советским поэтом на тех условиях, которые предлагают дебютантам (публиковаться как «поэт-столяр» при каком-нибудь ЛИТО), поэтому изобрел (ну, спонтанно) биографические аргументы в пользу того, что ему требуются специальные условия. По своим правилам он уже не против быть советским поэтом, ездить зимой в санаторий Союза писателей и иногда печататься в журналах. Это же всё компромисс?

Одна из задач моей книги — показать, что литературная биография (и это в полной мере относится к биографии Бродского) не статична, она существует в социокультурной динамике. И что представление о Бродском как исключительно о преследуемом государством и противостоящем государству герое — это обедняющий историческую реальность плоский миф.

В действительности большой художник развивается динамично, его отношения с социумом можно разделить на фазы, этапы. Бродский пробует себя не только в поэтическом, но и в, как называл это покойный Виктор Маркович Живов, «социальном творчестве» — пытается создавать такие социальные условия, которые бы позволяли ему в предложенных обстоятельствах максимально реализоваться в качестве независимого литератора. Перед ним, с одной стороны, стоит задача сохранить себя, не отступить от своих принципов, не уподобиться среднестатистическому советскому литератору. С другой стороны, он все-таки нуждается в том, чтобы его признали писателем «здесь и сейчас».

С ранних лет Бродский ощущал себя великим поэтом (именно в этой терминологии), а великий поэт, по его мнению, не может существовать в подполье. Великий поэт реализуется в социальной реальности. Модель великого поэта, на которую ориентируется со времени ссылки Бродский — это пушкинская модель «национального», по слову Чаадаева, поэта. В этом смысле у Бродского были довольно серьезные социальные амбиции. Такое понимание функции и социальной роли поэта значительно отличает Бродского от неофициальных литераторов 1960-х и особенно 1970-х годов.

Потому что они реализуются в параллельной реальности.

Да, уже после отъезда Бродского, к середине 1970-х годов, в СССР выстраивается фактически параллельная литературная реальность, связанная с самиздатом, «второй культурой» и ее институциями. В то время, когда Бродский находится в СССР, второй культурной реальности еще нет, но есть люди, которые сознательно предпочитают подпольное, рукописное, машинописное существование. Они всячески дистанцируются от любой публичности: в Москве это, например, «лианозовская школа», а в Ленинграде, скажем, друг ранних лет Бродского Леонид Аронзон, который в конце 1960-х существовал как «домашний» поэт, не появлявшийся даже эпизодически на печатной поверхности и к этому не стремившийся.

Для Бродского такой подход чужд. Он этого подпольного, «домашнего» существования пытается избежать: сначала пробует реализоваться как автор в советских условиях, а когда понимает, что полноценно сделать это невозможно, что называется, на ходу изобретает другую модель литературного поведения.

Как она выглядит?

Бродский существует в Советском Союзе как профессиональный переводчик и зарабатывает неплохие деньги. К тому времени эта форма существования уже освящена культурной традицией: Ахматова, Мандельштам, Пастернак — ряд крупнейших поэтов, чьи отношения с государством были конфликтными, в какие-то моменты жили литературными переводами. Бродский встраивается в этот органичный для него ряд. В то же время он остается поэтом, печатающимся на Западе, но не в эмигрантских изданиях, а в издательстве Карла Проффера — слависта, который не имеет никакого отношения к миру русской эмиграции и холодной войны. Наоборот, он стремится установить культурный мост между СССР и США.

Бродского такое положение дел вполне устраивает. Он одновременно имеет карт-бланш как главный автор издательства «Ардис» и не дает советским властям повода для своего преследования по политическим мотивам. Бродский весьма продуманно относится к отбору текстов, которые он печатает на Западе: избегает публикации радикальных антисоветских вещей, таких как «Речь о пролитом молоке» или «Письмо генералу Z». Даже в самиздат эти тексты он не пускает.

Если сравнивать две книги — неизданную «Зимнюю почту» и «Остановку в пустыне» — что каждая из них говорит нам о поэте Иосифе Бродском?

Уже сами названия этих сборников говорят о многом. «Зимняя почта» строится как сборник традиционной любовной лирики, репрезентирует классическую модель лирической поэзии. «Остановка в пустыне» — как книга — это идеологическое высказывание, которое позиционирует автора как фигуру, причастную не только к частным драмам, но к мировоззренческим, историософским вопросам. Это иной статус в поэзии, абсолютно невозможный для Советского Союза, где свободные историософские рассуждения в поэзии непредставимы. Сама эта ниша была блокирована, потому что никакие мировоззренческие рассуждения помимо определенных марксистско-ленинской партийной повесткой не допускались.

В «Остановке в пустыне» Бродский действует как совершенно независимый, неординарный мыслитель. Мы знаем, какое шокирующее впечатление заглавное стихотворение из этой книги производило на слушателей в те годы. Поэтому, конечно, он заявляет о себе уже иначе, чем это могло произойти в случае выхода в Ленинграде «Зимней почты». Функция сборника «Остановка в пустыне» и предисловия к нему Анатолия Наймана — заявить о Бродском не как об очередном дебютанте (как это было в случае «Зимней почты»), а как о современном великом русском поэте.

Такая пресуппозиция вызывает довольно жесткую реакцию неприятия со стороны довольно консервативных в своих эстетических предпочтениях эмигрантских литературных кругов. И это пример того, что помимо очевидных внешних препятствий в виде политического преследования и цензурных ограничений, для Бродского существуют также и неблагоприятные «цеховые» обстоятельства: сложившееся литературное поле со своими ценностными установками не готово переструктурироваться, освобождая место для нового героя. Появление Бродского на Западе в номинации «великого поэта» встречает довольно энергичное противодействие в среде старой русской эмиграции. Его читательской аудиторией становятся молодежь и слависты.

Бродский так и остался «последним большим поэтом». Его формулой «убеди окружающих, что достоин этой роли» после него никто не воспользовался, а для превращения гениального поэта в поп-культурного персонажа это, кажется, необходимый этап. Почему сегодня ни один поэт не может поступить так же?

Самопрезентация Бродского формировалась в совершенно иных социальных обстоятельствах. Советская власть, вслед за императорской властью в России сакрализирует фигуру Поэта, что выражается, в первую очередь, в преувеличенном внимании властей к его деятельности. Внимание это выражается в интенсивности преследований, которые власть обрушивает на фигуру сколь-нибудь оппозиционного ей писателя в дореволюционной России и (с утроенной силой) в Советском Союзе. В таком положении литератор чувствует себя в совершенно иной социальной роли, нежели сегодня. С начала 1990-х годов, после исчезновения СССР, власть перестает интересоваться литературой. Несмотря на резкую идеологизацию российского ландшафта в последнее время, роль литературы остается далекой от приоритетной для государства.

Вслед за Пушкиным Бродский воспринимает Поэта как фигуру профетического толка, наделенную даром видеть и сообщать людям правду. «Истину царям с улыбкой говорить», — как писал, формируя этот канон восприятия, Державин. В такой парадигме Поэт — это собеседник Царя. Он изрекает вещи, недоступные другим, не обладающим даром пророка. Государство однако, начиная с императора Николая Павловича, указывает поэту на его «настоящее» место на социальной лестнице, далекое от равностатусности с верховной властью.

Тем не менее, эта модель, где Поэт и Царь составляют некую диалектическую пару, «двухголосую фугу», говоря словами Пастернака, очень влиятельна в истории русской культуры: она продолжает свое существование вплоть до конца советского строя. Исходя из этой пушкинской модели, Бродский считает себя обязанным перед отъездом обратиться к верховной власти, написать письмо Брежневу. Предыдущее письмо не с просьбой даже, но с требованием помиловать участников ленинградского «самолетного дела» он пишет с оглядкой на всё ту же модель. Сейчас этой модели не существует. Бродский, в общем, последний представитель русской литературы, кто всерьез мыслит и ведет себя в рамках этой «пушкинской» схемы.

Может ли она реактуализироваться?

Теоретически, общая архаизация социокультурного поля в России может включать в себя и ревалоризацию статуса литературы, как одного из «носителей» идеологии. Это не исключено. Какие-то движения в эту сторону уже происходят — например, попытки возрождения единого Союза писателей. Однако, судя по этим симптомам, можно говорить о пародийном характере этого процесса. То, что когда-то было трагедией, повторяется в виде фарса. Эта фарсовость характеризует в первую очередь сам — несмотря на весь его драматизм — процесс архаизации, частью которого является попытка возвращения к советским практикам, в том числе, в отношении литературного поля и, в частности. поэзии. Культурно вменяемый литератор постарается избежать попадания в эту ловушку исторической тавтологии.

После выхода за границей «Остановки в пустыне» КГБ предлагает Бродскому издать книгу в Советском Союзе в обмен на сотрудничество. А почему не до? Это ведь было бы эффективнее. В 1970 у него уже есть «Остановка в пустыне», есть представление о том, что можно жить «здесь», а издаваться «там».

Здесь мы вступаем в область предположений, поскольку все внутренние документы Комитета государственной безопасности, касающиеся оперативного наблюдения за Бродским, до сих пор закрыты. Я думаю, что ознакомившись с книгой «Остановка в пустыне», вышедшей в Америке в начале лета 1970 года, и с настороженной реакцией эмигрантских кругов на нее, какие-то сотрудники КГБ пришли ко вполне понятной мысли: «А что, собственно говоря, мешает издать эту совсем не острополитическую книгу в СССР?». Конечно, при определенных условиях. Эти соображения и ложатся в основу той попытки вербовки Бродского, которая состоялась на рубеже 1970-1971 годов. Отказ сотрудничать со спецслужбами навсегда закрыл для него возможность реализации в Советском Союзе как поэта.

Письмо Брежневу 1972 года — как я понимаю, способ сказать: «Да, мы играем на ваших условиях, но последнее слово всё равно за мной». Осознает ли Бродский в день отъезда, что в Ленинград уже никогда не вернется? Конечно, предпосылок иного сценария у него и нет, но в рамках оформившегося мифа кажется, будто он уже тогда знает, что даже похоронить родителей ему не дадут. Я уверен, что он и здесь всё-таки надеялся на какие-то особые условия.

Вы совершенно правы. В синхронном срезе 1972 года, конечно, этого понимания у Бродского не существует на том уровне, на котором оно существовало уже, скажем, в начале 1980-х. У нас есть ряд свидетельств, показывающих, что Бродский воспринимал свой случай отдельно от политического контекста. Он не случайно очень внимательно относился к открытым политическим высказываниям и избегал их. В разговоре с Лидией Корнеевной Чуковской перед отъездом он (в контексте обсуждения возможности будущего возвращения) говорит, что это возможно, потому что он «не делал ничего плохого, а писал стихи». Он хочет сказать, что не занимался антисоветской деятельностью, а значит не является политическим эмигрантом в глазах властей.

Сохранился ряд свидетельств знакомых Бродского о том, что первое время у него сохранялась иллюзия, что года через два, три, четыре он сможет приезжать в СССР в качестве туриста. Мы понимаем, что это были иллюзии: исходя из политических реалий даже 1972 года, никакой возможности для возвращения у Бродского не было. Смыслом всей этой операции с выездом по израильскому вызову было лишить его советского гражданства и тем самым заблокировать возможность возвращения в Советский Союз. Для КГБ это была операция по окончательному решению «проблемы Бродского».

В 1972 году генерал Бобков, автор всей этой спецоперации по выезду Бродского, в частной беседе сказал Евтушенко: «скоро Бродский окажется вне нашей власти» — то есть, другими словами, вне юрисдикции КГБ. Они им больше не занимаются. Бродский перестает быть его головной болью — вот, что хочет сказать Бобков.

В день отъезда Бродский говорит кому-то из знакомых: «Там я не буду мифом, буду просто писать стихи. И это к лучшему». Он действительно не понимает, что в Америке его ждёт миф еще более грандиозный? Или он просто растерян?

Конечно, эти реплики, зафиксированные собеседниками Бродского в предотъездные дни, отражают его растерянность. Он начинает искать новые основания для своей литературной биографии в новых условиях. Бродский прекрасно понимал, что насильственное разделение его биографии на «советскую» и «американскую» части потребует полного обновления тех принципов, на которых она строилась прежде. Он понимает, что на смену одной, уже сложившейся «здесь» за 10 лет мифологии, должна прийти другая. В 1972 году условия его существования как бы обнуляются. Но уже тогда, еще до отъезда из СССР, как мы знаем по мемуарным свидетельствам людей, близких Бродскому, он задумывается о каком-то небанальном пути, нетривиальном подходе к построению этой биографии.

Замечательный эпизод сохранила в памяти Ольга Бродович. Прогуливаясь с ней по Ленинграду в последний раз, Бродский в какой-то момент вскинул руку и как бы пригрозил своим оппонентам во власти: «Что, начальнички, ждёте ностальгии? Ностальгии не будет!» Под «ностальгией» Бродский имеет в виду традиционную модель эмигрантской культуры, в центре которой тоска по русской природе, березкам, языку и прочим атрибутам «русскости». Ещё находясь в Ленинграде, Бродский интеллектуальным усилием решает, что следовать этому проторенному пути он не будет, а выберет что-то иное.

Его американский проект должен был стать столь же индивидуальным и необычным, как и его жизненный проект в СССР. Так оно и получилось. Ценность реплики, сохраненной памятью Бродович, в демонстрации того, как Бродский, слабо себе представляя, что такое Америка, проявляет себя очень волевым и решительным в смысле отношений со своей биографией человеком. Его всегдашнее сопротивление уже сложившейся вокруг него, но его по тем или иным причинам не устраивавшей мифологии (как это было, например, после процесса и ссылки) требовало огромной воли, нешуточной решимости.

В этой постоянной авторефлексивности, в амбициозности и смелости — весь Бродский. Эти качества, по-моему, в той же степени отличают большого поэта и гения, что и наличие великих стихов. При этом сочетание поэтического гения и чрезвычайно мощного, волевого, независимого интеллекта в российских условиях встречается очень редко. Я бы сказал, что применительно к концу ХХ века случай Бродского почти уникален. Его жизненный и художественный проекты интересно реконструировать. В истории русской поэзии это случается не так часто, как мне бы хотелось (смеется).

Беседовал Егор Спесивцев

Свежие комментарии