Кинотеатр «Зотов.Кино» — часть Центра «Зотов» — предлагает актуальный синтез арт-кино и культурного наследия: от новинок мирового проката до редких немых лент с живым музыкальным сопровождением. Подборки кураторов связывают классический авангард и современность, превращая каждый показ в погружение в прошлое через призму настоящего.

«Киноглаз» (1924)

Дзига Вертов сегодня известен в основном своим «Человеком с киноаппаратом» (1929) — экспериментальной картиной, которая наряду с «Броненосцем “Потемкиным”» Сергея Эйзенштейна (1925) стала библией советского авангарда. Но ключевые принципы вертовского кинематографа были заложены им пятью годами ранее в «Киноглазе». Формально это не игровое кино, актеров там нет. И документальным в привычном смысле его назвать сложно. Фильм представляет собой подборку сцен из реальной жизни простых советских людей. Новаторство Вертова в том, что он даже не пытается рассказать их истории. Режиссер ставил задачу сблизить язык кино с поэзией, поэтому внимание надо обращать в первую очередь на монтаж — импрессионистические склейки, яркие визуальные метафоры и эксперименты с киноязыком. Чего стоят, например, заваленная на бок улица или «воскрешенный» на монтажном столе бык — фокусы с пространством и временем, достойные какого-нибудь Нолана.

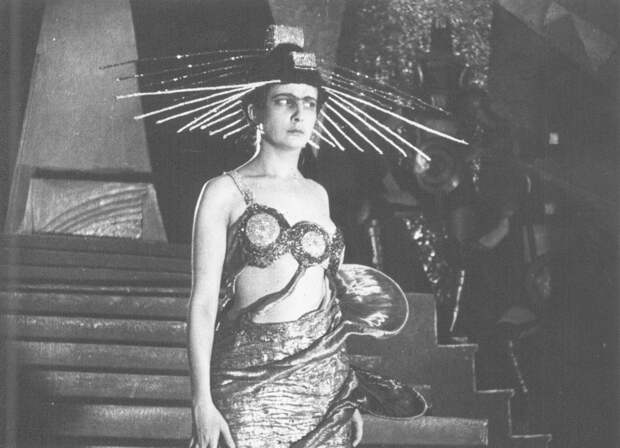

«Аэлита» (1924)

Поскольку Яков Протазанов был классиком еще дореволюционного кино, к тому же снимавшим коммерческие фильмы, в советское время о нем говорили в лучшем случае без восторгов. Из-за этого мы едва не забыли «Аэлиту» — один из первых по-настоящему масштабных фильмов о космосе не только в отечественном, но и мировом кино. Это тоже авангардный фильм, правда, уже в другом, совсем не вертовском стиле. Во-первых, «Аэлита» — экранизация одноименного романа Алексея Толстого, «буржуазной» литературы. Во-вторых, поэтика революционного искусства здесь спрятана уже не в киноязыке и нетрадиционной режиссуре, а на втором плане — в костюмах и декорациях. Это образец на редкость эклектичной фантастики, где сошлись грезы о Марсе, проза советской жизни в первые годы нэпа и пафос авангардного искусства. Марсианская цивилизация тут показана как конструктивистский рай, к костюмам инопланетян приложила руку ученица Казимира Малевича Александра Экстер, а за музыку отвечали Александр Скрябин и Игорь Стравинский. Это беспрецедентный случай в раннесоветском кино еще и потому, что фильм сразу делался с расчетом на зарубежный прокат. И на Западе фильм действительно произвел фурор, в то время как советские критики огорченно вздыхали: «Гора родила мышь».

«Стеклянный глаз» (1928)

Лиля Брик — да-да, возлюбленная Владимира Маяковского — была не просто «музой» русского авангарда. Она и сама занималась искусством: сначала снялась вместе с поэтом в драме «Закованная фильмой» (1918) по его же сценарию, а затем решила попробовать свои силы в режиссуре. Так появился «Стеклянный глаз — причудливый фильм на стыке документалистики и игрового кино, задуманный как пародия на типичные коммерческие картины того времени вроде авантюрных мелодрам. Сегодня подобные фильмы принято относить к жанру «найденной пленки», поскольку значительную их часть составляют монтажные нарезки из чужой хроники, снимавшейся для других целей. Причем не только советской, но и зарубежной. А начинается фильм так и вовсе кадрами из дореволюционной России. На выходе получается головокружительный танец образов, призванный расширить возможности кинокамеры и, как писал другой видный авангардист Виктор Шкловский, «остановить автоматизм восприятия», заставив зрителя посмотреть на мир чуть другими глазами.

«Дом на Трубной» (1928)

Не стоит думать, будто в эпоху советского авангарда ценились сплошь формалистские картины, которые обязаны были переизобрести язык кино. Снимались тогда и массовые фильмы с понятными сюжетами. Один из таких — «Дом на Трубной» Бориса Барнета. На бумаге это практически экранизация известной советской максимы о том, что даже кухарка может управлять государством. Сюжет строится вокруг нехитрого классового конфликта. Хозяин московской парикмахерской, типичный нэпман, нанимает домработницу из деревни. Та, в свою очередь, не желая терпеть самоуправство работодателя, вступает в профсоюз. Звучит как агитка, но на самом деле «Дом на Трубной» — это больше комедия положений о Москве на закате нэпа, красочная фреска с изображением столичной жизни, когда старый уклад уже уходил в прошлое, а новый еще не появился. Минимум социалистического пафоса — только жанр авангардной буффонады.

«Счастье» (1934)

В первой половине 1930-х поток формалистских картин стремительно сокращался. Ничего удивительного: страна взяла курс на ускоренную индустриализацию; вычурные авангардные фильмы в соцреалистическую программу не вписывались. Тот факт, что «Счастье» Медведкина вообще увидело свет, — уже большая удача. С одной стороны, это эпос о крестьянском быте до и после революции, то есть по всем вводным — народный фильм с критикой царизма. С другой, сделан он в подчеркнуто лубочной, практически сказочной стилистике. Словом, совсем не соцреалистическое кино, где между строк угадывались и уколы в адрес действующей власти. Цензоры, побоявшись двусмысленностей, сняли фильм с проката, но и зрители в то время предпочитали звуковое кино — желательно с песнями, как в «Веселых ребятах» Григория Александрова (1934). Фильм Медведкина же был явлением совсем другой эпохи — мало того, что немой, так еще и сделан с авангардистским азартом, чуждым зрелому сталинскому кино.

Автор: Василий Покровский

Этот материал опубликован в 109-м номере «Сноба». Приобрести журнал можно в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, а также в «Азбуке вкуса», Spar и других торговых сетях.

Свежие комментарии