Искусствовед Наталия Маркова — о том, как видели мир художники XVI века, почему Тарковский и Ларс фон Триер цитировали Брейгеля в своих фильмах, что связывает его с роботами Илона Маска и чем отличается Северное Возрождение от итальянского.

Почему в названии выставки вы решили оттолкнуться именно от Питера Брейгеля Старшего?

Это самый известный художник, которого издавал Иероним Кок — тоже художник и своего рода бизнесмен, печатающий гравюры для всей Европы. Эти гравюры и можно увидеть на выставке, все они сделаны в ХVI веке. Имя Кока известно далеко не всем искусствоведам, а если и известно, то исключительно в связи с Брейгелем — он фактически монополизировал производство гравюр по его рисункам. До нас дошли 62 рисунка Брейгеля, а Кок сделал 52 гравюры по ним, то есть охватил практически всю известную нам его графику. Но нам было важно подчеркнуть связь Кока не только с Брейгелем. Он отпечатал около 1400 наименований гравюр, в том числе по работам Рафаэля, — недосягаемый уровень по тем временам.

Почему его, нидерландца, так тянуло в сторону Рима? С чего вообще на Севере начался культ итальянского Возрождения?

Кок жил в Антверпене — крупнейшем европейском городе того времени. Там работали тысячи ремесленников, шла невероятно насыщенная деловая жизнь — это был крупнейший международный порт, туда стекались корабли со всего света: из Нового света, из юго-восточной Азии, из всех колоний… За тридцать лет население Антверпена увеличилось вдвое, до ста тысяч человек. Ни Париж, ни Рим, ни Лондон не имели такого населения. Такая деловая активность требовала грамотности — и в городе стали появляться школы. Образованному человеку того времени обязательно нужно было знать латынь и читать сочинения римских авторов, чьи книги стали печатать большими по тем меркам тиражами.

Рост образованности привел к тому, что люди стали интересоваться историей классического мира — античной историей. Для тех, кто расселялся по ту сторону Альп, эта история все-таки не была родной, но их она тоже сильно очаровывала. Обращение к ней стало общим культурным мейнстримом во всей Европе — вплоть до ХIХ века.

Из-за чего гравюры стали так популярны именно в эпоху Брейгеля?

Гравюра как отдельный полноценный вид искусства оформляется в XV веке, ближе к концу. До середины ХVI века художники сами печатали их по своим произведениям, и даже распространяли их сами — Дюрер, например, отправлял свою жену продавать его работы на ярмарке. Но время на личное распространение своей продукции у художника все-таки было ограничено, а любителей гравюр в Европе становилось все больше, появлялись первые коллекционеры.

Все это в итоге привело к появлению людей, которые просто покупали доски умерших мастеров, печатали гравюры и ставили на них свои адреса — то есть продажа шла в пользу гравера, а не в пользу художника, по работе которого выполнена гравюра. Так происходит и в Нидерландах, и в Италии. Иероним Кок был самым крупным издателем гравюр в Европе.

Гравер — это полноценный автор? Могли ли он добавлять что-то в исходное произведение от себя и считалось ли это нормой?

Я скажу даже больше: с появлением издателей у гравюр появился еще и третий автор — тот, кто их, собственно, издает. Принято было подписывать их тремя именами. Первое — имя того, кто сочинил ее композицию, дал рисунок. Второе имя — это человек, который ее вырезал, перевел на резную пластину. Третье — имя издателя, который платил и за рисунок, и за доски граверу.

Граверы могли добавлять от себя какие-то мелочи в работу художника, да. Но он автор не поэтому, а потому, что занят переводом одного вида искусства в другой. Это тоже творчество, а цели и результат у этого творчества иной, чем у труда художника.

Брейгель Старший — один из самых цитируемых художников. К его образам отсылали многие режиссеры (вспомним Тарковского и Ларса фон Триера с их любовью к «Охотникам на снегу» ), они подхвачены массовой культурой и часто ей воспроизводятся. К Рафаэлю, например, я такой любви не замечаю — художники Ренессанса в принципе не вызывают в современном человеке живой отклик, они слишком тяжелы для восприятия. Почему с Брейгелем все иначе?

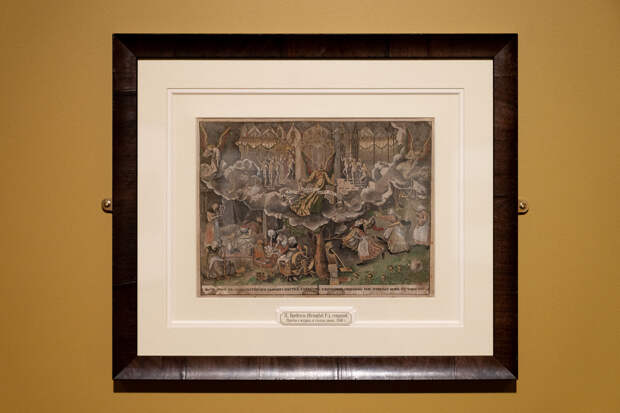

Брейгель был весьма популярен и при жизни, он много чего написал по заказу богатых людей, а гравюры по его работам рассылались по европейским столицам довольно большими тиражами. Одна из причин такой любви к нему — в том, что он поначалу наследовал традиции Босха, рисовал всевозможных аллегорических чертиков, монстриков, фантасмагорических фигур… Его гравюры, которые отправлялись в Париж с торговцами в 1558-м, были помечены как шуточные. А среди них, на минуточку, была «Аллегория терпения» и серия «Семь смертных грехов» — какие уж тут шутки! Но все объясняется очень просто: так было принято помечать любую босховскую бесовщину. Такое искусство воспринималось как развлекательное, забавное. Его очень любила публика. Гравюры в таком стиле были чрезвычайно востребованы.

Но, полагаю, интерес современных людей к нему вызван спецификой голландской школы, нидерландской пейзажной живописью. Сцены обыденной жизни повторяются во все времена, хоть и меняется антураж или одежда. Семейные трапезы, музицирование, ухаживания — это близко и понятно людям из разных стран и времен. Брейгель не то чтобы «человечен», но он определенно доступен, его удобно усваивать и цитировать. Приятно вспоминать его сюжеты — запускается радость узнавания собственной жизни. Даже аллегорические работы Брейгеля — например, серия «Семь добродетелей» — показывают людей и их повседневные занятия, многие его образы связаны с фольклором.

А еще работы Брейгеля пестрят деталями. Их интересно разглядывать. Этим он отличается от классического искусства, которое оперирует словарем громоздких форм и сюжетов античного искусства и мифологии. Чтобы получить от них удовольствие, требуется многое знать (с Брейгелем все немного иначе). Искусство развивалось в этом направлении вплоть до импрессионистов на Западе и передвижников у нас. Они, хоть и очень по-разному, первыми подняли бунт против академизма. В каком-то смысле — вернули человечеству его историю, заявили, что изображения достойны не только античные высокие и героические сюжеты.

Сквозь бытовые сцены и пейзажи Брейгеля все-таки просвечивает метафизическая изнанка мира. Это же не только трапезы — иначе Тарковский его так сильно не любил бы… Что Брейгель нам сообщает о своей эпохе и о реальности как таковой?

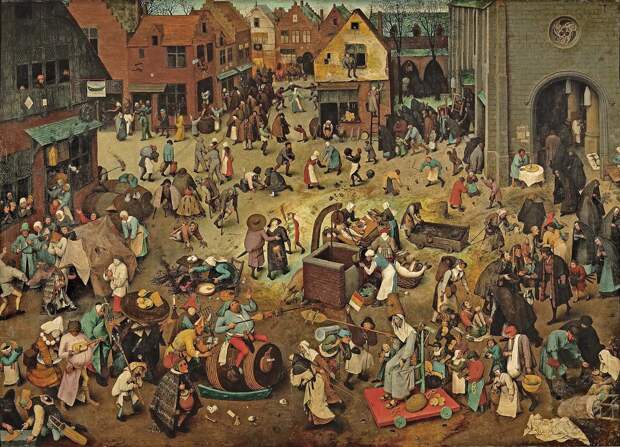

Дело в том, что его бытовые сюжеты — не совсем уж бытовые. Это скорее что-то фольклорное, карнавальное. Брейгель, например, собирал нидерландские фразеологизмы и придавал им визуальную форму — получилась серия «Фламандские пословицы». Там изображена обыденная жизнь и обычные люди — но все они действуют абсурдно, и зритель понимает: это не про быт, а про людское безумие, про грехи и оступки.

Или вспомним карнавальный сюжет Брейгеля «Битва Поста и Масленицы» — там показана буквально война двух свит, аллегорическая схватка аскетики и изобилия. А чего стоит его «Битва сундуков и копилок»! Там к неодушевленным предметам приделаны руки и ноги, похожие на автоматы. Они сражаются друг с другом всеми современными на тот момент средствами ведения войны. Это как деревянные солдаты Урфин Джуса или как пять тысяч роботов Илона Маска. История вечна, хотя детали и меняют облик.

Брейгель был свидетелем иконоборчества — протестанты в порыве религиозного фанатизма уничтожали католические алтари и скульптуры, считая, что всему этому украшательству не место в храме Господа. На долю Брейгеля выпало наблюдать и испанское подавление нескольких религиозных восстаний в Нидерландах, жестокие расправы… Это, кстати, довело Антверпен до плачевного состояния. Словом, в гравюрах Брейгель проявляется как художник-философ, стоик. Он смотрит на несовершенства мира и его суету откуда-то сверху, извне. А последняя его работа называется «Мизантроп» — наблюдения за жизнью в тот период привели его к очень неутешительным выводам о природе человека.

А в каком ключе вообще видели мир европейские художники XVI века?

Итальянский Ренессанс очень возвеличил человека, там был совсем другой пафос. «Давид» Микеланджело — это настоящий сверхчеловек, полубожество, хотя таким по идее должен быть Голиаф. А в образах Мадонн полностью сливаются черты земной женщины и Идеала, Богоматери — такого никогда прежде и после в искусстве не было. Для нидерландцев это неприемлемо, они говорят: нехорошо изображать Христа как Юпитера, а Марию — как Венеру.

У Брейгеля есть картина «Падение Икара». Там на передний план вынесен человек с плугом и лошадью, чуть позади — море и большой красивый корабль, а где-то сбоку неприметно торчат из воды две ножки — это Икар упал с неба и тонет. Идея личного героизма для нидерландских художников — что-то чуждое. Это точно не часть их национального самосознания.

Да, Северное Возрождение совсем не похоже на итальянское. Но ведь эти территории не так далеки друг от друга. Почему так вышло?

Просто у Италии была античность. Там куда ни копни (в буквальном смысле) — везде наткнешься на античные скульптуры, сооружения, древние постройки. В этом историзме итальянские гуманисты находили опору для отстаивания земной жизни человека, то есть они все-таки не повторяли античность, а только опирались на нее.

Теперь перейдем к северному Возрождению — а что там, собственно, возрождать? Северная Европа не ощущала себя частью античной традиции. У них не было и Данте с его латинским языком — ниточки, связующей современность с Вергилием и прочими древнеримскими важными вещами. Но на севере был свой гуманизм, чему способствовало книгопечатание и возможность читать итальянских гуманистов. «Фишка» севера — протестантизм, идеи Лютера, Кальвина.

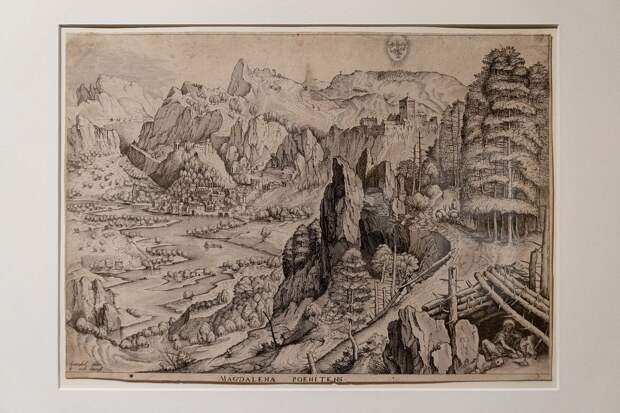

При этом у нидерландцев был, конечно, культурный диалог с Римом. Они все туда ездили буквально с первых лет XVI века, смотрели на шедевры Рафаэля и Микеланджело, восхищались, рисовали античные римские руины, но все-таки это не заменило им каких-то своих представлений о мире, национального взгляда на красоту.

Свежие комментарии