Историк моды и культуры Мария Терехова – о том, из-за чего обувная пряжка могла стоить головы, насколько качественной и эстетичной была советская обувь на самом деле, как «мартинсы» стали символом свободы и чем объяснить массовый интерес к кроссовкам.

Зачем изучать историю обуви?

Потому что она до сих пор изучена фрагментарно. Цельного исследования, посвященного историко-культурному потенциалу обуви, пока не было. Я старалась в книге не просто описать обувь, а рассказать о том, как менялось представление о ней через живые человеческие истории, потому включала в свой рассказ интервью, фрагменты дневников и воспоминаний.

С какими «обувными» стереотипами вы входили в материал и от каких избавились, закончив книгу?

Я, как музейщик, работала над первым в России полным музейным каталогом обуви. И, конечно, были определенные ожидания, с которыми я начала работу. Например, есть стойкое убеждение, что советская обувь фабричного производства ужасна и груба. В коллекции я увидела советскую фабричную обувь с клеймом, которая абсолютно не укладывалась в этот стереотип. Ты не ожидаешь увидеть советские туфли изящными и актуального времени фасона. Я задумалась: следует ли из этого, что укорененные общественные представления неверны?

Следует?

И да, и нет. В целом представление о советской обуви как грубой и неказистой соответствует реальности, но есть нюансы, в которые нужно вникнуть. Например, существовали лимитированные серии подобной обуви, она не была доступной — некоторые модели изготавливали исключительно как выставочный образец в одной полупаре. Из множества подобных деталей и складывается реальная историческая картина: советская обувь была разной.

Вы пишете: «На пороге XIX века обувь однозначно сообщала о социальном статусе, достатке и гендере хозяина (хозяйки)». Как?

В начале XIX века обувь транслировала четкие социальные смыслы. Она могла сказать о происхождении человека, уровне дохода, но не о характере и личных пристрастиях. Как и костюм, обувь была социальным маркером. С течением времени обувь не утратила своей символической функции — скорее она менялась и усложнялась вместе с переменами в обществе. Важно то, что российское общество в начале XIX века было куда более структурировано, чем во второй половине века, когда жесткие границы между социальными стратами стали размываться. Как таковая модная обувь в начале XIX века была принадлежностью только привилегированного класса. Вопрос личных пристрастий тогда не возникал. Модная одежда как таковая была требованием приличий, а критерий удобства роли не играл. Женская обувь начала XIX века шилась из атласа, шелка, лайки на тончайшей подошве. Она была невесомой.

То есть обувь для паркета, а не улицы?

Абсолютно. Такие туфли, похожие на тапочки, были дороги и не практичны. И эта непрактичность и неудобство имели свой посыл: такую обувь могли позволить себе только богатые дамы, они не бегали по мостовым, а ездили в экипаже. И неудобство обуви служило показателем высокого статуса хозяйки. Тут уместна параллель с китайскими девушками из знати: они бинтовали стопы и, как следствие, калечили их ради маленького размера ступни. Они не могли передвигаться без посторонней помощи. Но это ценилось — такая девушка имела все шансы на удачное замужество. В России XIX века женщины из высшего общества принадлежали бальной зале, не были мобильны, в отличие от мужчин, которые носили более комфортную обувь.

На рубеже XVIII — XIX веков после Великой французской революции мужская и женская мода пошли разными путями. Мужская мода стала развиваться в сторону утилитарности, практичности, удобства, из обуви — это сапоги, ботинки-штиблеты. А женская одежда и обувь шла в сторону декоративной избыточности. Женщине надлежало служить витриной заработка мужа, живым инструментом «демонстративного потребления». Мужчина же, в отличие от предыдущих столетий, стал одеваться и обуваться подчеркнуто практично, преимущественно в темные цвета. Это явление породило даже теорию так называемого «Великого мужского отказа» (имеется в виду — от моды).

До XIX века пряжки украшали обувь и мужчин, и женщин. О чем говорила эта деталь?

О достатке и высоком социальном статусе. Но одна из ключевых перемен, которые произошли с обувью после французской революции, — отказ от богато украшенных пряжек. В первые годы после революции носить старорежимную обувь на каблуках, украшенную роскошными пряжками, порой стоившими целое состояние, стало просто опасно. За них можно было схлопотать, потому что это показатель принадлежности к аристократии. В России есть своя параллель: в 1917 костюмным маркером «чужого» служила интеллигентская шляпа.

Когда обувь все же стала удобной и появилось деление пар на правую и левую?

Такое деление было даже в XVII веке, но потом исчезло. Таков парадокс — не всегда технологичное новшество, появившись, сразу приживается. В XVIII веке обувь больше не делилась по колодкам на правую и левую ногу. Сначала это деление вернули себе мужчины, а женщины вплоть до 1830-х носили одинаковые полупары. Женская обувь была настолько мягкой, что вроде бы это деление и не требовалось. В России начиная с XVIII женская обувная мода ориентировалась прежде всего на Францию с ее пристрастием к декоративности и изяществу, а ориентиром в области мужской обуви служила Англия. При этом женская английская обувь считалась грубоватой, более пригодной для загородного поместья. Традиционно более простая и практичная одежда и обувь английской знати — результат устоявшегося загородного образа жизни местной аристократии.

Какой вид обуви называли «башмаками»?

С «башмаком» интересная лингвистическая история. До начала XIX века это было универсальное слово, которым обозначалась невысокая обувь из кожи или ткани на каблуке для мужчин и женщин. Ближе к 1820-м «башмаком» стали называть только женскую обувь. Мужская же обувь — сапоги, туфли, с середины века — ботинки. Если не знать об этом смысловом разделении, можно не поймать обертоны смысла в фамилии гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина, которого высмеивали сослуживцы за плохонькую шинель, называя ее «капотом» (это женская одежда). А «бабья» фамилия героя только усиливала комический эффект, соединяя смыслы чего-то бабьего, маленького, жалкого.

А как выглядели «русские сапоги» и кто их носил?

Интересно, что понятие «русские сапоги» устоялось только к концу XIX века в значении нарядной обуви для простого народа. Это высокие кожаные сапоги с лакированным голенищем — «гармошкой» или так называемыми «бутылками». Мы их можем встречать в художественной литературе или живописи на купцах, мещанах или в начале XX века — на рабочих в праздничные дни. Не нужно думать, что квалифицированные рабочие жили впроголодь и носили обноски. Для пущего щегольства между подметкой и стелькой клали сухую бересту — получались сапоги «со скрипом» — особо популярные у небогатых купцов и рабочих в качестве праздничной обуви.

Когда в России появилась фабричная обувь и кто ее мог приобрести?

Первая действительно крупная фабрика, укомплектованная по последнему слову техники, — это «Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви». Появилась в 1882 году. А в 1910 году Товарищество официально переименовалось в «Скороход» — по названию своей самой известной модели. Ее знаменитый логотип мало изменился и в советские годы. «Скороход» был, говоря современным языком маркетинга, «динамично развивающейся компанией»: производственные мощности расширялись, помимо обувной фабрики открылось собственное кожевенное производство и появилась сеть отделений-представительств в провинции.

О качестве изделий говорят как многочисленные награды на выставках, в том числе международных, так и экспорт обуви «Скорохода» в Германию, где российская продукция выдерживала конкуренцию с местными производителями. Оснащен «Скороход» был немецким и американским оборудованием и выпускал обувь на разные категории покупателей. Дорогая обувь, сегодняшним языком — «премиальная линейка», была доступна не всем. Ее продавали в собственных фирменных магазинах. Более массовую обувь попроще и подешевле — через сеть закупщиков.

Главные учредители правления Товарищества были немцами и к тому же входили в правление Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры (Т.Р.А.Р.М., будущий «Красный треугольник»), которое занималось изготовлением резиновой обуви (а точнее, «обуви для обуви», ведь галоши надевались на кожаные туфли или ботинки). Т.Р.А.Р.М. была основана в 1860 году в Санкт-Петербурге. Таким образом, два крупнейших в Петербурге и России в целом производства обуви — кожаной и резиновой — принадлежали одним и тем же людям. Работали оба предприятия не только на импортном оборудовании, но и отчасти на немецком сырье. Отечественное было хуже по качеству, о чем нередко сетовали экономисты и публицисты тех лет.

Где обувались модные и не очень граждане во времена НЭПа?

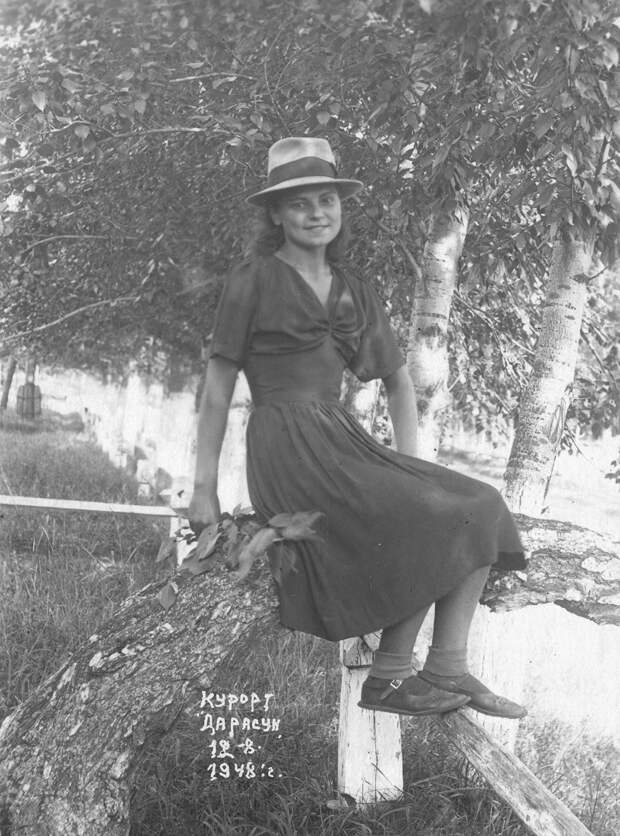

НЭП не принес радикальных изменений в фасонах женской и мужской обуви. НЭП откатил моду к тому, что было до революции и гражданской войны, во время которой, понятное дело, было не до моды. В 1920-х появились так называемые «баретки». Это самая распространенная обувь горожанок всех возрастов — непритязательные парусиновые (реже — кожаные) туфли на низком ходу или невысоком каблуке, с ремешком. Этот ремешок пуговкой фиксировал обувь на стопе. Баретки шили кустари и производили обувные фабрики. В 1920-е обувные фабрики восстанавливались, но тем не менее и к концу 1920-х большая часть обуви шилась кустарно.

А когда наши соотечественники познакомились с кроссовками?

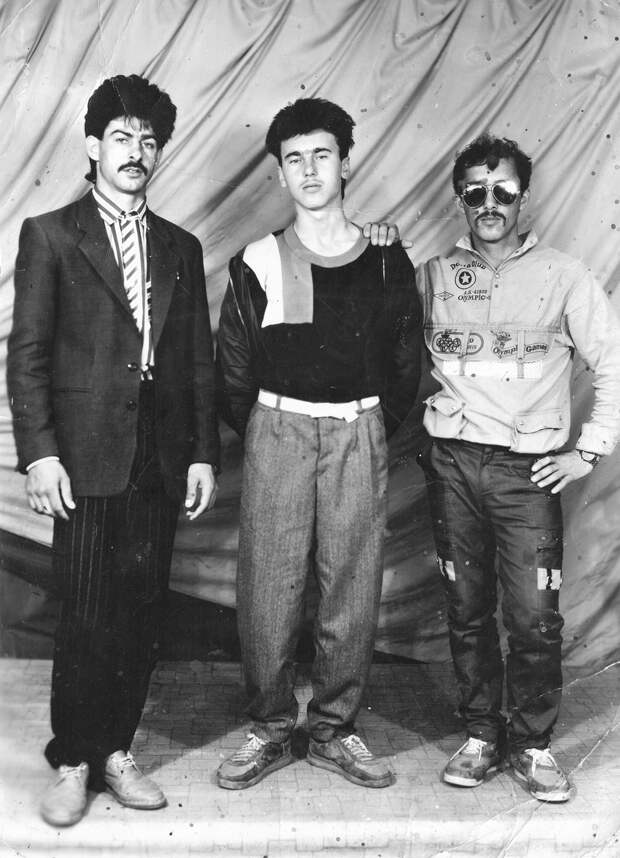

Есть популярное мнение, что в Советском Союзе мода на кроссовки появилась благодаря Олимпиаде 1980 года. Это не совсем так. Олимпиада действительно популяризовала кроссовки, но кроссовки в Союзе были известны и раньше — их привозили из-за рубежа как жуткий дефицит. В конце 1970-х годов на базе экспериментального комбината «Спорт» наладили выпуск кроссовок по специальной лицензии от Adidas. Кроссовки с настоящим «фирменным» логотипом пользовались огромной популярностью.

Вершину пирамиды символической иерархии вещей в СССР занимала вещь из «капстраны» — Европы и Америки. Ниже котировались товары из стран соцлагеря, а советская продукция находилась в самом низу символической пирамиды. В общем, лицензионные «адидасы» ценились ниже, чем американские, но выше, чем советские кеды. Кстати, название «кеды» — бытовое, в фабричных каталогах и на ценниках эта обувь официально называлась «ботинки баскетбольные» или «туфли спортивные». Кеды выпускались в СССР с 1960-х годов и были массовой обувью, достаточно вспомнить, во что обут школьник Сережа Сыроежкин из фильма «Приключения Электроника» или хулиган Волк из мультфильма «Ну, погоди!».

Как вы объясните кроссовочный бум сегодня?

Думаю, причин несколько. Одна из них — доступность модных вещей людям разного уровня доходов. Одежда и обувь сегодня больше не служат столь однозначным маркером социального положения, как прежде. Символизм одежды и обуви, безусловно, сохраняется, но сами смыслы стали сложнее, сегментированы по разным социальным группам. И полагаю, массовая доступность модной одежды снизила интерес людей к нарядной одежде как чему-то ценному и уникальному.

Скажем, если советская женщина в 1970–1980-е смогла раздобыть английские туфли-лодочки на шпильке — это считалось невероятной удачей. Нельзя было просто пойти в магазин и купить такие туфли. Их можно было «достать» по блату у спекулянта или отстоять очередь там, где их «выбросили», отдав за них половину зарплаты. Вообще, туфли-лодочки на шпильке, особенно импортные, были культовой обувью у советских женщин. И если такие туфли попадали в гардероб — вопрос их удобства уже мало кого волновал.

У современного человека другие установки, системы ценностей и условия жизни — обувь доступна. Наряжаться становится неинтересно, напротив — кажется интереснее продемонстрировать нежелание это делать, как эдакую форму протеста — реального или напускного. Когда кроссовки появились, только отчаянные модницы пытались комбинировать их с женственными платьями. Этот подчеркнутый диссонанс ломал представления о том, что можно и нельзя. А сейчас платьем с кроссовками никого не удивишь — это костюмная норма. А кроссовки стали универсальной обувью.

Но это же тоже форма демонстративного поведения в противопоставлении себя гламуру нулевых?

Да. Мода движется циклами противопоставлений: то, что актуально сейчас, противостоит тому, что носили вчера. А кроссовки — это заявление подчеркнутого отказа от нарядности, но не от буржуазности. И это, конечно, игра. Просто в «нарядность» или, например, «элегантность» уже не модно играть, а выглядеть так, будто мне плевать на то, как я выгляжу, — модно. И, конечно, на самом деле не плевать. Люди из моего окружения считают, актуальны ли у меня кроссовки. А непосвященный человек решит, будто я выше попыток украсить себя, потому ношу худи и кроссовки как униформу. И эта социальная игра значениями обуви — во многом следствие нынешней культуры переизбытка товаров.

Если мода — это отрицание недавнего прошлого, то что и почему носила молодежь в 1990-е?

Ботинки английского бренда Dr. Martens, в российском молодежном обиходе — «мартинсы», стали знаковой обувью эпохи. Крепкие ботинки, изначально рабочие, завоевали в Европе популярность благодаря субкультурам и, попав в российский контекст, оказались в статусе модного объекта желания далеко за пределами субкультурных течений. Гранж, рейв, панк-течения как бунт, отрицание догмата так называемого «хорошего вкуса» — столь важного для поколений советских людей.

Анализируя воспоминания о девяностых, я заметила, что люди пытались не только «найти хоть что-то» и преодолеть нужду, но и остро появившийся запрос на проявление своей самости. Если в советские годы требовалось одеться так, чтобы быть «не хуже других», то в перестроечное время через одежду молодежь пыталась проявить свою индивидуальность — и впервые это открыто вылилось в публичное пространство. В 1990-е из бедности, драйва и ощущения открытых возможностей, из импульсов эмансипации и либерализации получился специфический культурный коктейль — уникальная атмосфера. В девяностые «мартинсы» вобрали в себя протестный дух и ощущение новизны, свободы того времени.

А в нулевые, эпоху гламура и складывающегося культа потребления, протестный запал иссяк, стало модно «жить красиво». Девушки встали на шпильки, но не для того, чтобы выглядеть «элегантно», как их матери и бабушки, а чтобы смотреться сексуально. Мода и культура одежды движется циклами, но не по кругу, а скорее по спирали: каждый новый виток приносит что-то свое в символическом смысле.

Подготовила Мария Башмакова

Свежие комментарии