Исследователь Конан Дойла, писатель Даниил Духовской — о том, почему Шерлок Холмс на самом деле — религиозный персонаж, чем объясняется страсть викторианской эпохи к мистике и что делает некоторые детективы высокой литературой.

Может казаться, что Шерлока Холмса совсем не интересует все происходящее в материальном мире, что он безразличен к законам мироздания, социальным проблемам, а порой и к благополучию ближних (не говоря уже о своем собственном). В чем же его мотивация, почему он занимается своим делом? Он ищет встречи с непознаваемым, трансцендентным, чем-то таким, что окажется выше человеческого ума?

В лице Холмса, как любит говорить замечательный редактор Татьяна Соловьева, мы имеем дело с «ненадежным рассказчиком». Вполне в духе своего времени он декларирует дендистские, едва ли не оскаруайльдовские мотивации своей деятельности. Расследованием преступлений он будто бы занят «от скуки», единственно лишь ради того, чтобы не дать своему постоянно требующему интеллектуальной нагрузки мозгу успокоения в наркотическом дурмане. Но чем больше мы погружаемся в корпус рассказов и повестей о нем (56 рассказов и четыре повести, плюс еще некоторое количество так называемых «апокрифов» — рассказиков, написанных Дойлом «на случай», пьес, новелл, где Холмс впрямую не назван, но несомненно присутствует), тем ясней видим, что это лишь бравада.

Корней Иванович Чуковский, знавший Конан Дойла лично, еще в конце 40-х горячо заступался за Холмса в своей известной статье: «…конечно, он клевещет на себя, он добрее и сердечнее, чем кажется ему самому. Хоть он действительно больше всего на свете любит размышлять над загадками жизни, но судьба тех людей, что замешаны во всех этих загадках, мучит и тревожит его».

Холмс никогда не высказывался о существовании Бога. Насколько это религиозный персонаж?

Скорее всего, вы знаете большинство рассказов о Холмсе в классических советских переводах под редакцией Чуковского. Эти переводы, выполненные разными переводчиками, литературно прекрасны, но порой не верны ни букве, ни духу оригинала.

В английском тексте у героев Дойла куда меньше степенности, старомодности и чопорности. Достаточно сказать, что стандартно-интеллигентное обращение Холмса к Ватсону «Мой дорогой друг» из наших переводов в оригинале частенько выглядит как насмешливое «My boy». В стремлении привести текст перевода к нормам усредненного «хорошего русского литературного языка» зачастую утрачивалась ирония, интонация, скорость диалогов. Холмс и Ватсон — не герои Гончарова или Достоевского, строй их речи и мысли иной. Примеров я могу привести еще множество, но мы сейчас говорим о Боге в мировоззрении Холмса, поэтому скажу, что многочисленные апелляции этого господина ко Господу в наших переводах в некоторых случаях просто убирались, как «не имеющие ценности для советского читателя».

Приведете пример?

Самая известная «религиозная» сентенция Холмса звучит в финале рассказа «Тайна Боскомбской долины». В классическом переводе Майи Бессараб она выглядит так:

«— Что же, не мне судить вас, — промолвил Холмс, когда старик подписал свои показания. — Думаю, нам не придется представлять эти сведения в суд.

— Я вам полностью доверяю, сэр! Но что вы хотите предпринять?

— Принимая во внимание ваше здоровье — ничего. Вы сами знаете, что скоро предстанете перед судом, который выше земного суда. Я сохраню ваше признание, мне придется воспользоваться им, если Маккарти будет осужден. Если же он будет оправдан — ни один смертный, будете вы живы или нет, не узнает о вашей тайне, все это останется между нами».

В другом, более точном переводе, этот фрагмент заканчивается следующими словами:

«Помоги нам Господь!» — сказал Холмс после долгого молчания. — «Для чего только судьба учиняет такое над бедными беспомощными червями? Всякий раз, услышав о подобном деле, я невольно вспоминаю слова Бакстера и говорю: "Кабы не милость Божья, брести вместе с ними и Шерлоку Холмсу"...»

Бакстер, на которого ссылается Холмс, — это пуританский богослов и проповедник XVII века. Он сформулировал менее суровую концепцию кальвинизма, которую стали звать бакстерианизмом. Бакстер утверждал, что для ищущих спасения отверженность Господом не является предопределенной в зависимости от мирского пути. Как пишет переводчик и исследовательница Екатерина Ракитина: «Холмс вспоминает расхожую историю о благочестивом человеке, который, увидев преступников, ведомых на виселицу, произнес: «Кабы не милость Божья, идти бы с ними и мне». Так что глубина его теологических познаний весьма велика, и для него это не просто знания, но предмет постоянных глубоких размышлений о природе зла, с которым, в силу характера своей деятельности, он сталкивается ежечасно.

Что еще мы упускаем из виду, говоря о Холмсе?

Он время от времени размышляет об отвлеченных материях. Позволю себе привести еще пару цитат. Вот фрагмент из середины рассказа «Морской договор»:

«Он прошел мимо кушетки к окну и приподнял за стебель моховую розу, глядя сверху вниз на изысканное сочетание пунцовости и зелени. Новая грань его натуры явилась в этот момент, ибо прежде я не замечал у него ни малейшего интереса к живой природе.

— Ничто не требует такой дедукции, как религия, — сказал он, прислоняясь к ставням. — Логик может выстроить ее как точную науку. И наивысшее знамение благости Провидения, мне кажется, заключено в цветах. Все прочее: наши таланты, наши желания, наша пища — бесспорно, необходимы для нашего существования в первую очередь. Но роза — это излишество. Ее запах и цвет служат украшению жизни, а не являются необходимым ее условием. Только благость дарит излишества, а потому, повторяю, цветы дарят нас надеждой.

А в финале страшного рассказа «Картонная коробка» Холмс говорит Ватсону:

«Он должен быть, этот смысл, иначе нашей вселенной правит случай, что немыслимо. Так каков же смысл? Вот он, великий вечный вопрос, и человеческий разум столь же далек от ответа на него, как и прежде».

Холмс, как, скажем, многие практикующие хирурги, осознает присутствие высших сил, которые больше бренного материального мира человека. Мира, который он видит вывернутым наизнанку, со всеми его неприглядными особенностями. Возможно, он не считает эти силы рационально познаваемыми и склоняется к агностицизму, как и сам Конан Дойл в юности.

Почему Мориарти все-таки проигрывает Холмсу? Он полагается только на свой ум и не верит в чудеса, не ищет встречи с ними?

Мне кажется, потому что Джеймс Мориарти — олицетворенное зло, а Шерлок Холмс, при всей своей сложности, — воплощенная добродетель. В парадигме Конан Дойла зло не может победить в финальной битве. Это довольно ясно следует из эсхатологических и житейских убеждений писателя. Кстати, мы совсем немного знаем о профессоре Мориарти, о его взглядах и инструментарии. Полагается ли он лишь на интеллект, или верит в союзничество с таинственными силами тонкого мира?

О том, что он, пожалуй, не вполне рационален, говорит знаменитый эпизод со схваткой над Рейхенбахским водопадом. Преследуя Холмса в компании превосходного стрелка, по сути — снайпера, полковника Себастьяна Морана, Мориарти мог просто застрелить сыщика с полусотни шагов на глазах Ватсона. Но он выбирает абсолютно театральную дуэль один на один, с неясным исходом, хотя и подстраховывается Мораном на случай собственной гибели.

Спиритические сеансы, новый расцвет готической эстетики, мода на посмертные фотографии, «Таинственная история доктора Джекила и мистера Хайда» — Шерлок явно родился из этого колорита. Чем объяснить такую страсть викторианской эпохи к мистике?

Полагаю, тут сошлась сумма причин. И особенности национальной культуры, и реакция общества на слом традиционного христианского взгляда на мир под ударами идей европейского Просвещения. Началась эпоха модерна, и первым ее проявлением стал неоромантизм с его обращением к готике, таинственному и ужасному.

Шерлок Холмс стал достойной квинтэссенцией вышеупомянутых веяний, родившись из скрещения романтического и материалистического. Он декларирует совершенно позитивистский подход к работе и вообще способу жить — и одновременно на каждом шагу опровергает сам себя, прислушиваясь к внутренним голосам и поддаваясь мистическим настроениям.

Конан Дойл ведь и сам был мистиком, спиритом, противников материализма и даже религиозным проповедником?

Конан Дойл прежде всего был человеком, ищущим ответы на фундаментальные вопросы бытия. Эпоха предлагала разные варианты, ни один из которых не давал исчерпывающих ответов. Принято считать, что обращение в спиритуалистическую веру явилось следствием гибели на фронтах Первой мировой едва ли не половины мужчин из его семьи: умер от пневмонии раненый старший сын, умер в госпитале младший брат, погиб муж сестры. И действительно, активным проповедником спиритизма он стал после 1916 года, но на самом деле подобрался к этой системе взглядов значительно раньше. Его первые письма и статьи о спиритизме опубликованы еще в конце 90-х годов XIX века. Он присматривался и сомневался, но испытывал непреодолимый интерес.

При этом вера в спиритизм, то есть возможность коммуникации и сосуществования с миром духов, миром умерших, в интерпретации Дойла была обставлена вполне материалистично. Он утверждал, что в том мире, где обитают духи ушедших, существуют все земные блага: хорошие сигары, крикет и гольф, автомобили. Коммуникацию с умершими он предполагал наладить при помощи новейших технических средств: граммофонов и фотографической съемки, позднее — кино. Это выглядит достаточно комично, но говорит о том, что Дойл, как подлинное дитя своего времени, предполагал познавать сверхъестественное при помощи материального: технического прогресса, медицины и психологии.

А что еще он сделал и открыл вне литературной сферы?

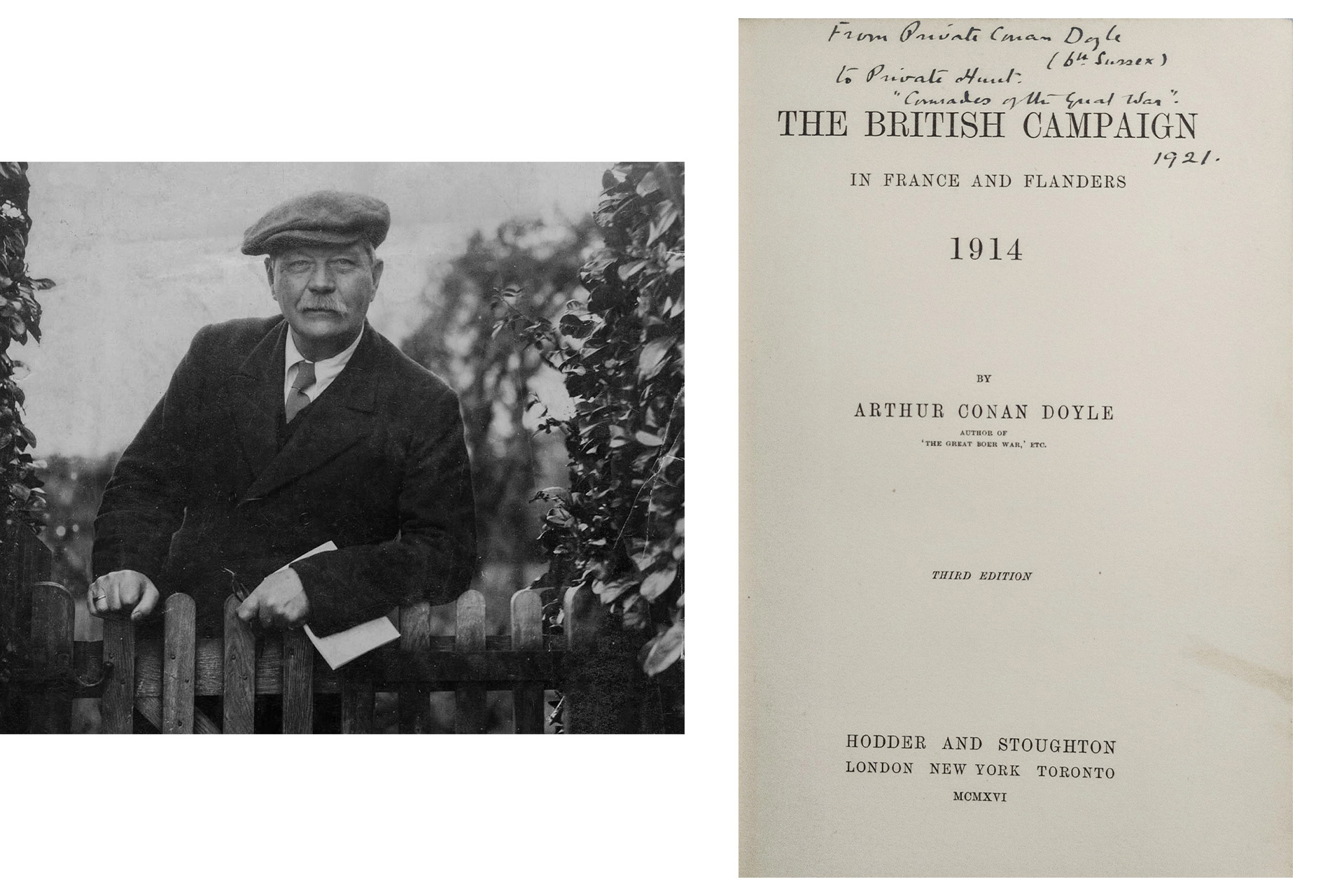

У Дойла был пылкий общественный темперамент, и всю жизнь он вмешивался или пытался вмешиваться в историю, политику… Он учинил несколько грандиозных общественных кампаний по спасению невинно осужденных людей. Наиболее известны дела Джорджа Эдалджи и Оскара Слейтера. Чтобы вытащить последнего из пожизненного заключения, Конан Дойл боролся двадцать лет. Он отстаивал право супругов на развод не только лишь по причине доказанной неверности, но и просто по желанию и отсутствию любви. Он написал многотомную историю Первой мировой войны, едва ли не самую раннюю версию подобной хроники. Кстати, в моей коллекции есть томик этой истории с подлинным автографом сэра Артура.

Как полевой хирург он участвовал в войне в Южной Африке (Англо-Бурской). Перед началом Первой мировой он был единственным, кто предупреждал чиновников британского Адмиралтейства об опасности использования противником подводных лодок в режиме рейдерства, когда капитаны этих субмарин станут топить любые встречные суда под недружественным флагом, независимо от того, военный это корабль или гражданское судно. «Это невозможно, ни один морской офицер не пойдет на такое!» — отвечали ему вплоть до появления у немцев тактики «волчьих стай». Он заваливал Военное министерство письмами о необходимости внедрения нательной индивидуальной защиты солдат, конструировал нечто вроде бронежилетов и самостоятельно испытывал их на стрельбище у себя в поместье. Интересовался мотоциклами и автомобилями и даже одно время владел компанией по производству мотоциклетов.

Истории про Холмса — страшные, а, скажем, про Пуаро — совсем нет. Это потому, что Конан Дойл описывает не физический мир, а иррациональные миражи, что-то чисто бессознательное? То есть такое пространство, в котором человеческий разум, олицетворенный Холмсом, в какой-то момент становится беспомощным и бесполезным.

В рассказах о Холмсе, пожалуй, в 95% случаев именно разум и психологическое объяснение причин злодеяния становятся инструментами развязки. Иррациональный страх вводит нас в таинственную историю, а трезвый разум Холмса разрешает ее противоречия. Есть лишь несколько текстов, где зло остается неуязвимым перед логикой Шерлока Холмса и собирает урожай смерти: рассказ «Пять апельсиновых зернышек», финал повести «Долина ужаса», отчасти финал вышеупомянутого рассказа «Картонная коробка», где Холмс хотя и решает собственно детективную задачу, но остается в тоскливом ужасе перед первопричинами зверской жестокости человеческих поступков.

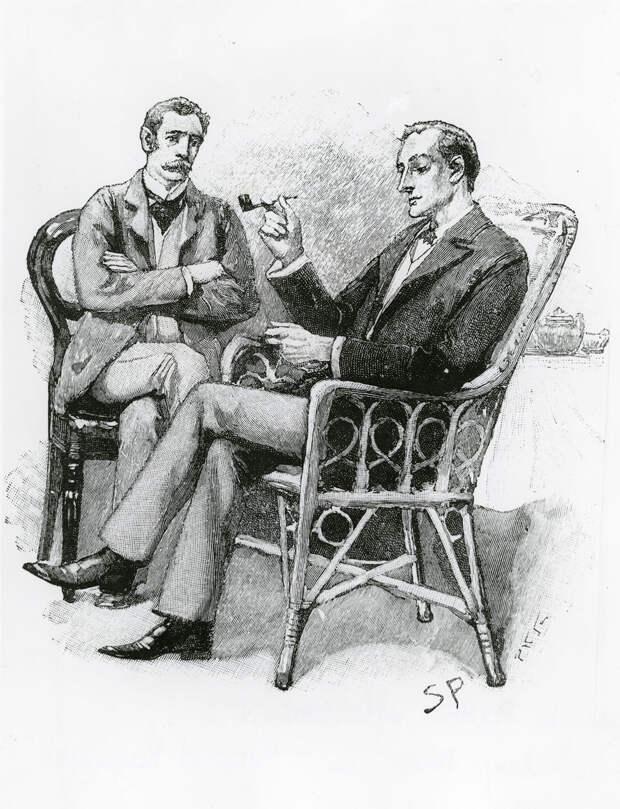

Зачем доктор Ватсон читателю — это понятно: без него мы бы вообще не узнали о Шерлоке. Но зачем Ватсон, далеко не самый проницательный и интересный человек, нужен Холмсу? Чтобы было перед кем засвидетельствовать чудо, когда оно наконец встретится и невозможно будет объяснить его никакой дедукцией?

Шерлок Холмс — эксцентричный гений, а Джон Х. Ватсон — большой талант, чей калибр мельчает лишь на фоне уникального друга. Давайте не забывать, что это его пером написаны рассказы, которые уже более ста лет с упоением читают миллионы людей. Холмс, должно быть, понимал, что его компаньон — неординарный человек и, хотя и поругивался порой на романтический стиль новелл доктора, несомненно ценил и рассказы, и их автора.

Когда Холмс решил, что сам «тоже так может» и взялся за перо (рассказы «Львиная грива» и «Побелевший воин» написаны Холмсом от первого лица), получилось заметно хуже и суше, чем у Ватсона, хотя сюжеты были вполне достойными. Так что, возможно, доктор Ватсон и не очень интересный человек (а многие ли значительные писатели в будничном общении «интересные люди»?), но он — талант, который Холмс и ценит, и, конечно, использует.

Что превращает некоторые детективы в высокую литературу — и не обречены ли такие книги повторять друг друга как минимум на уровне фабулы?

Гений автора. Когда писатель не изобретает героя, а рождает его на свет, оставляя жить среди нас как совершенно живого человека. Такие удачи редки, но именно их мы и помним. Дон Кихот, Д’Артаньян, герои Бальзака и Диккенса, Базаров, Раскольников. Впоследствии такое удавалось не столько писателям, сколько актерам: Чапаев Бабочкина, Фантомас Жана Марэ, Терминатор Шварценеггера, тот же Шерлок Холмс Василия Ливанова — все они живут отдельной от контекста первоначальных произведений жизнью. Вопрос фабулы в этом отношении вторичен.

Мне кажется, триллер (а детективы про Холмса — безусловно, триллеры) — идеальный жанр: в него можно упаковать историю о чем угодно, и при этом она обречена быть интересной. Но это только в том случае, когда сюжет небанален. А как сделать его небанальным? Что делает преступление таинственным, в чем должна состоять интрига?

Я не пишу детективы, поэтому не могу дать рекомендаций. Вероятно, помимо чисто фабульной изобретательности, важно обращение к глубинным струнам человеческой души, ее страхам и упованиям. Но это актуально для любого жанра и вида искусства.

Холмс — невыносимый для окружающих бескомпромиссный имморалист, поглощенный своей миссией. Это не человек, а инструмент, вычислительная машина, по сути — ходячий компьютер. Во-первых, как он таким стал? И во-вторых, в чем он все-таки уязвим, как вывести этот компьютер из строя?

Это все романтические декларации самого Холмса, которым поначалу подыгрывал и подпевал Ватсон. Но на деле это не более, чем поза. Холмс страстен и сердечен. Чтобы «вывести этот компьютер из строя», достаточно, например, попытаться причинить вред доктору Ватсону, как случилось в кульминации рассказа «Три Гарридеба»:

«— Вы не ранены, Ватсон? Скажите, ради Бога, что вы не ранены?

Это стоило раны, это стоило многих ран, чтобы узнать глубину преданности и любви, что таилась за его холодной маской. Ясный, жесткий взгляд на мгновение затуманился, а твердые губы дрогнули. В первый и единственный раз я на мгновение увидел, что это столь же великое сердце, сколь и великий мозг. Годы моего смиренного и преданного служения были вознаграждены этим моментом откровения.

— Это пустяк, Холмс. Всего лишь царапина.

Он взрезал мои брюки складным ножом.

— Вы правы, — воскликнул он с глубоким вздохом облегчения. — Поверхностная царапина. Его лицо окаменело, и он уставился на нашего пленника, который сидел с ошеломленной физиономией: — Клянусь Господом, это счастье для вас. Если б вы убили Ватсона, живым из этой комнаты вы бы не вышли...»

Книги о Шерлоке Холмсе в какой-то мере можно считать рефлексией на тему империалистического кризиса Великобритании?

Да, безусловно. Достаточно сказать, что в абсолютном большинстве рассказов и повестей о Холмсе преступник — это выходец с периферии Империи, пришедший в метрополию, чтобы разрушить привычный ход вещей.

Рассказ о последнем деле Холмса хорошо известен, но после него возмущенные читатели потребовали «оживить» любимого сыщика, и Конан Дойл написал продолжение. Которое запомнилось широкому кругу хуже. Чем все-таки кончилось дело? Как сложилась судьба Холмса и Ватсона — и пытались ли другие авторы дописать эту историю?

Все-таки среди текстов о нем, написанных после возвращения сыщика из пучины Рейхенбахского водопада, немало шедевров. Среди них рассказы «Пляшущие человечки», «Шесть Наполеонов», «Человек на четвереньках», прекрасный рассказ с русскими персонажами «Пенсне в золотой оправе» и, конечно, гениальная «Собака Баскервилей».

А дописывать Дойла, расширять его авторский мир начали еще задолго до того, как сэр Артур завершил свою эпопею о Холмсе. Первые новеллы сторонних авторов появились еще в 1890-х. Порой это были пародии, скетчи, но и «всамделишные» рассказы тоже случались. Отметились и Брет Гарт, и О. Генри, и Марк Твен, и Джеймс Барри, и П. Г. Вудхауз…

Объем этой литературы исключителен в мировой практике. Ни про одного другого литературного персонажа не написано столько. В справочнике Рональда Барта де Вааля, учитывающем все доступные составителю публикации о Холмсе, в 1980-х было два тома около 700 страниц каждый. В конце 90-х, когда он же сделал электронную версию, в ней было уже четыре тома такого же объема, и с тех пор количество несомненно выросло еще на несколько томов. Это при том, что каждому тексту в справочнике уделена коротенькая заметка на 5-10 строк.

В нашей стране долгое время были доступны лишь рассказы-продолжения, сочиненные в конце сороковых-начале пятидесятых сыном Дойла Адрианом в соавторстве с популярным американским автором детективов Джоном Д. Карром (он, кстати автор биографии Конан Дойла), они печатались в журналах «Огонек», «Наука и жизнь» и «Вокруг света». В 1982 году «Наука и жизнь» опубликовала повесть Эллери Куина «Этюд о страхе. Неизвестная рукопись доктора Уотсона», где Холмс расследует преступления Джека-Потрошителя. Несмотря на огромный тираж журнала, найти номера с этой публикацией было крайне трудно. Во многих библиотеках, заказывая соответствующие номера, можно было обнаружить, что страницы с повестью выдраны экзальтированными детективофилами. Я раздобыл-таки номера и помню, что повесть была хороша. Запомнилась брошенная в сердцах фраза Холмса: «Господь всемогущий, я ж бреду по колени в идиотах!»

А уже в наше время книжный рынок, в том числе и отечественный, заполонили «продолжения», «вольные фантазии», «фанфики» о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Счет идет на сотни заглавий. В большинстве своем это чистый pulp-fiction, очень плохая литература. Из того, что я бы рекомендовал к прочтению, могу назвать роман американца Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса» (в оригинале — A Slight Trick of the Mind). Эта вещь была замечательно экранизирована с Иэном Маккелленом в роли 90-летнего Холмса. Стоит и прочитать, и посмотреть фильм.

Свежие комментарии