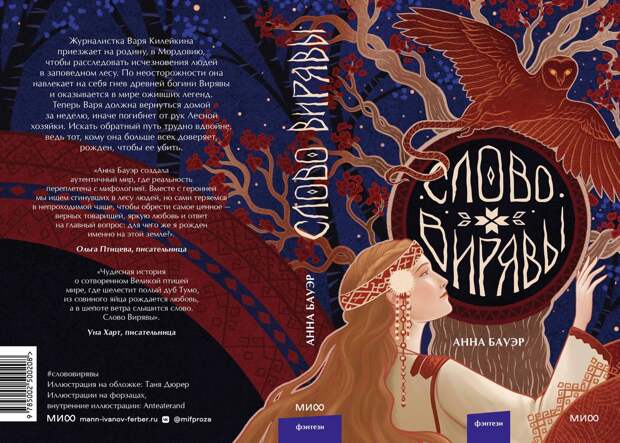

В издательстве МиФ только что вышел дебютный роман писательницы Анны Бауэр, которая уже 20 лет живет за границей. Сюжет этнического фэнтези-триллера построен на необычном материале — мифологии эрзян и мокшан (мордвы)

Эти коренные финно-угорские народы входят в топ-10 национальностей России по численности, но их культура малоизвестна в масштабах страны.

Многие до сих пор путают Мордовию и Молдавию. Кто такие Вирява и Куйгорож, рассказала автор самой нетипичной «современной легенды».

Почти 20 лет назад вы уехали из Саранска в Германию, а сейчас живёте в Швейцарии. Тем не менее, ваша дебютная книга основана на мифологическом и этнографическом материале малой родины: действие разворачивается в реальной и фантазийной Мордовии. Это дань родному краю? Ностальгия? Всё-таки мифология эрзян и мокшан — не самый очевидный выбор. Как родилась идея «Слова Вирявы»?

АБ: Сложно сказать, когда именно затлелась искорка, из которой разгорелась идея «Слова Вирявы». Возможно, ещё тогда, когда я дошкольницей читала «Мордовские народные сказки», изданные в 1985 году, и прикрывала ладошкой иллюстрации, которые казались мне пугающими и совершенно потусторонними.

Возможно, в школьные годы, когда побывала на Священной поляне в Симкинском лесничестве и впервые зашла внутрь ростового дупла многовекового дуба, который окружали таинственные легенды. А, может, когда студенткой посетила выставку художников-этнофутуристов в Саранске, где познакомилась с творчеством Андрея Алёшкина и Юрия Дырина. Как бы то ни было, осмыслить эти впечатления я смогла лишь десятилетия спустя. Наверное им нужно было настояться, вызреть.

Почему «Слово Вирявы» — мой первенец? Когда меня просят в двух словах охарактеризовать книгу, я отвечаю, что это «современная легенда для тех, кто потерялся». И, пожалуй, именно в этой фразе я и попробую нащупать ответ на этот вопрос. Любой эмигрант, как, впрочем, и любой человек, покинувший малую родину, одномоментно находится сразу в двух мирах. Один — вокруг тебя, а второй ты носишь у себя за плечами. В невидимом рюкзаке. Или в чемодане за собой возишь — кому как удобнее (смеётся). И вот эти рюкзак или чемодан нельзя просто так взять и оставить где-то. Наверное поэтому я решила первым делом заглянуть в свой багаж.

На форзаце и нахзаце «Слова Вирявы» размещены две символичные иллюстрации, которые по моему техзаданию создала чуткий художник МИФа Anteaterand. На одной из них — главная героиня Варя: в джинсах, футболке и, кстати, с чемоданом на колёсиках. Она смотрит на фонтан «Одуванчик», который всем жителям Саранска знаком с детства. Это такая картинка-вспышка: девочка Варя выросла, уехала, а потом вернулась в свой город, который тут же заполонил её сознание воспоминаниями… Варя не списана с меня, но этим опытом мы с ней, безусловно, похожи.

Цитата из «Слова Вирявы»:

Кухонные занавески надували полосатые животы на сквозняке, июльское солнце набирало силу, на тарелке стыли сырники, и Варе казалось, что она никуда не уезжала, а вот так и продолжала жить в родительском доме наискосок от «одуванчика» с радужными рукавами.

На второй иллюстрации — всё та же Варя, но уже в эрзянском костюме. На ней женский головной убор и тяжёлое поясное украшение — пулай, который эрзянки надевали с наступлением половозрелости и носили до самой старости, даже в поле. Девочка не просто выросла, она по-настоящему повзрослела, стала женщиной. Новая Варя смотрит уже не на «Одуванчик», а на Великую берёзу, которая и в моей мифопоэтике, и в исконной традиции — Мировое дерево-портал, соединяющее божественный, людской миры и мир предков.

«Слово Вирявы» для меня самой тоже стало порталом, способом метафорического возвращения. Пока писала, очень многое поняла о себе. Своей книгой я отвечаю на риторический вопрос: «Разве можно стать где-то своим, если сам не знаешь, кто ты и откуда?» Видимо, чтобы двинуться дальше как личности и автору, мне сначала надо было вернуться.

Этническая тематика и мифология сейчас в принципе в тренде. С чем это связано, как считаете?

АБ: Возможно, стало больше «тех, кто потерялся», и все они тянутся к мифологическому пласту как средоточию глубоких смыслов и гармонии. Интуитивно следуя зову своих корней, люди обращаются к региональному и локальному мифу. Укорениться, нащупать опору и ухватиться за неё — отличная стратегия в турбулентные времена. Да и потоки информации на нас обрушиваются жуткие — того и гляди унесёт. Этника же заземляет, даёт успокоение, умиротворение, даже на уровне ритмов — будь то музыка, тексты, орнаменты. В «Слове Вирявы» современный язык не случайно перемежается короткими напевными легендами, которые я намеренно стилизовала. Их слог по моей задумке должен на контрасте показать читателю разницу между исконным и современным уже на уровне того самого ритма, темпа повествования.

Цитата из книги:

Ночи в Мордовии глубокие, как голоса эрзянских и мокшанских женщин. Крупные звезды рассыпаны совсем близко к земле, будто уставшая тейтерь стянула с волос праздничный убор да растеряла ракушки каури и бусины. Вот светит Каргонь Ки — Млечный Путь, застыв в изгибе крыла гигантской птицы. Глядеть бы не наглядеться.

Расскажите, кто такая эта Вирява и откуда взялся столь необычный персонаж, как совозмей Куйгорож?

АБ: Вирява, или Вирьава — это божество леса, частый персонаж эрзянских и мокшанских сказок и легенд. Вирява воплощает лесную стихию. Одной рукой одаривает человека пропитанием, лечебными травами, «стройматериалом», может вывести из чащи. А другой рукой — отбирает и наказывает: может испугать, сбить с дороги, закружить, убить. В быличках описывается по-разному — от женщины ростом с самое высокое дерево в лесу, «большой» девушки, расчёсывающей чёрные волосы, до страшной старухи. В процессе христианизации эрзян и мокшан Вирява начала терять свой божественный статус, её образ стал всё больше демонизироваться, а в конце концов слился с Бабой-ягой, ведьмой, злым духом.

В книге при описании Хозяйки леса я даю отсылки и к быличкам, и сказкам, но в целом обращаюсь именно к дохристианскому мифологическому пласту. Мне хотелось сделать своеобразную «реставрацию» Вирявиного облика, показать её в былом величии, дуализме, уйти от ассоциаций — «злая» и «ведьма». У моей Вирявы сложный характер, но требует она не так уж многого: уважения к природе и традициям. Я сталкиваю лбами современную девушку и древнее божество и смотрю, что из этого получится. Собственно говоря, ничего нового в этом сюжете нет: Машу бросают в дремучем лесу, где она проходит свою инициацию.

Цитата из книги:

Дородная, белолицая, молодая, хозяйка леса сидела в корнях вывороченного бурей дерева, точно на троне. Широко расставленные зеленые глаза смотрели холодно и надменно. Она медленно расчесывала распущенные волосы — черные, с малахитовым отливом. Тончайший панар отзывался на дуновение легкого ветра, обнажая ее колени. Вот какова ты, оказывается, лесная богиня.

— Шумбрат, Вирява-матушка, — первой произнесла Варя и поклонилась.

Рука богини, державшая грубое подобие гребня, остановилась. Полные губы скривились в усмешке:

— Ты только послушай, Сыре Овто, девка-то на пятый день у нас в гостях разговаривать как положено научилась!

Куйгорож — полусова-полузмея, герой мокшанских сказок. Я придумала собственное название этому биологическому виду — «совозмей». Куйгорож рождается из совиного яйца, которое «высидел» человек. В сказках яйцо, добытое ночью в дупле в лесу, часто держат подмышкой, лёжа на печи. Вылупившийся Куйгорожик выполняет любые просьбы и желания своего хозяина — такая золотая рыбка, только без ограничений по количеству итераций. Есть лишь одно «но»: как только хозяин не сумеет придумать нового дела, это существо разрушает всё, что создало, уходит к другому владельцу или даже убивает. Избавиться от него можно, дав невыполнимое задание, например, отправить принести воды ситом.

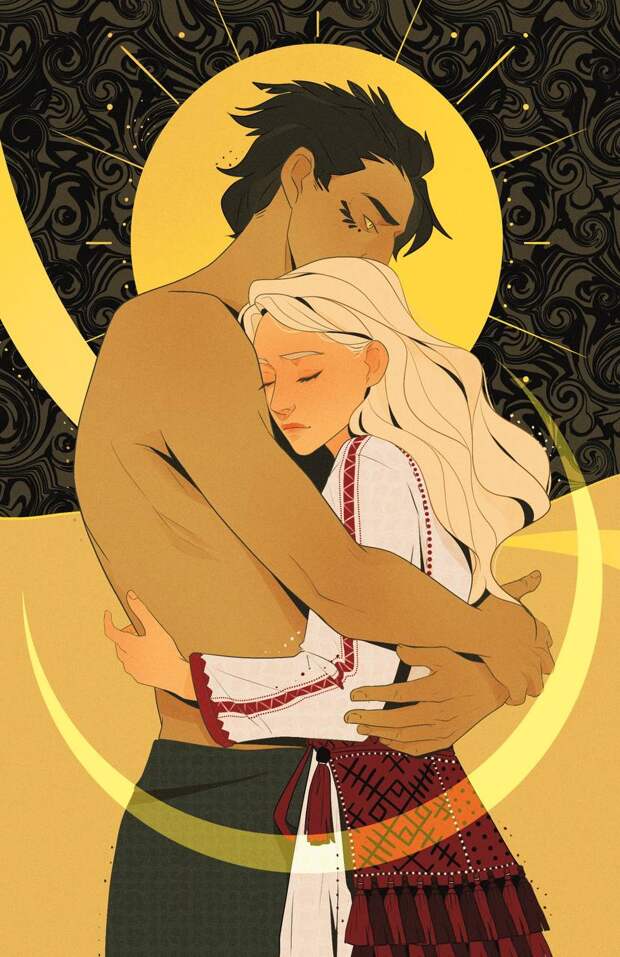

Такой самобытный персонаж грех было не взять в роман. Я и взяла — на одну из главных ролей. Вот только в фольклорной традиции Куйгорож — злой дух, метафора алчности и праздности. Мне стало за него обидно: миловидная зверушка трудится во благо всяких лентяев, следуя какой-то непонятной магии. Вот только какой? Так в книге появилось проклятие, наложенное на первого Куйгорожа в древние времена. Мой совозмей — не просто помощник, он верный друг, хоть и вспыльчивый. Варя случайно пробуждает его в Вирявином лесу. С каждым делом он растёт, становится всё сильнее, но набирает силу и его проклятие, которое заставляет Куйгорожа вредить Варе. Получилась необычная драматургия: героиня проходит испытания с помощью своего верного фамильяра, но одновременно рискует погибнуть от его же руки. И это не единственный парадокс этого героя. Не буду сразу раскрывать все карты.

Как бы вы определили жанр своей книги?

АБ: Я её позиционирую как микс этнического и городского фэнтези. Книжный обозреватель Денис Лукьянов охарактеризовал роман как «этнотриллер и этнодетектив», а «прежде всего психологический роман». Из перечисленного мне ближе всего «этнотриллер». Детективная линия в книге присутствует, но она не столь ярко выражена. Любовная тоже есть, однако является лишь естественной частью пути героини, её истинного взросления через инициацию.

У этой книги есть какая-то сверхзадача? Что бы вы хотели донести до читателей?

АБ: О смысловых пластах и посылах мы уже поговорили выше. Если смотреть более глобально — то дать слово эрзянам и мокшанам, на чьей земле я выросла. Малые народы всё ещё недостаточно широко представлены на литературной карте России. Надеюсь, что читатели, услышавшие Слово Вирявы, обратятся и к культурному наследию других регионов, вынесут из него что-то важное лично для себя. Начать знакомство можно, например, с этнической серии МИФа «Солнечными тропами».

Как автор очень надеюсь раз-влечь, у-влечь и от-влечь читателя. От информационного шума, от гаджетов. Именно поэтому в книге есть глоссарий и сноски. Не хочу, чтобы человек лез в интернет во время чтения. Хочу, чтобы проехал свою остановку с «Вирявой» в руках! Это будет для меня высшим комплиментом.

Давно начали писать? В каких жанрах пробовали себя?

АБ: Как автор я поздняя ягодка. Начала писать только в 2020 году: в ковидную пандемию записалась на онлайн-курсы копирайтеров в школу Текст.Ты, но вместо копирайтера из меня почему-то получился писатель. Поначалу работала исключительно в малой прозе — в жанрах мистики, научной и социальной фантастики, городского фэнтези. Мне очень повезло, что первый же мой рассказ — «Ненаписанная сказка Андерсена» — взял гран-при международной литературной премии «Кубок Брэдбери 2020». Это придало уверенности в своих силах и выбранном пути. Потом было немало других побед, «шортов» и «лонгов» — моё творчество, к счастью, сразу нашло благосклонных читателей, в том числе в составе жюри литконкурсов. В этом плане я баловень. Наверное, со стороны моя писательская история вообще кажется очень гладким стартом, но сколько его сопровождало переживаний, сомнений, уколов уязвлённого самолюбия, — знаю лишь я и близкие.

Ждет ли нас продолжение «Слова Вирявы», или у вас в планах нечто другое?

АБ: Продолжения в планах не было, это завершённая история-однотомник. Но зарекаться не буду. Во всяком случае, к родной мифологии я точно ещё вернусь. Сейчас нарабатываю материал для романа в жанре магреализма на основе немецкой легенды об Ундине Фридриха де Ла Мотт-Фуке, позже переложенной Василием Жуковским на стихи удивительной красоты. Если всё получится так, как я задумала, это будет «роман старения» — что-то между реальностью и магией, морем и сушей, юностью и старостью, Россией и Германией.

Параллельно очень хотела бы выпустить сборник своих рассказов, объединённых одной тематикой — фантастическое допущение в связке с медициной. Рабочее название — «Врач, вирус и демоны». Такой книжный сериал типа «13-й клинической», замешанной на «Love, death, robots». Сборник малой прозы — это моя «мечта идиота». Его уже пару раз разворачивали, но я не отступлюсь, пока не найду для него дом. Старшие коллеги и наставники говорили напрямую: «Сначала напиши роман — потом пристраивай сборник». Что ж, роман я написала. Посмотрим, что теперь выйдет из моей затеи и как быстро. Вообще рынок постепенно начинает открываться для сборников, хотя и сейчас издание жанровых рассказов — задачка со звёздочкой.

Я знаю, что это ваш первый опыт взаимодействия с крупным издательством — и сразу успех. Расскажите и, может быть, дайте совет другим писателям, как им попасть в издательство со своей книгой? Как это было у вас?

АБ: Здесь кодовым словом тоже стал конкурс. В 2023 году я случайно узнала, что Бюро «Литагенты существуют» объявило набор заявок на питчинг — в том числе от авторов с недописанными рукописями. Разумеется, я сразу туда ринулась. Успешно прошла первый этап — конкурс синопсисов и первых глав. Затем меня пригласили на очный онлайн-питчинг. Среди членов жюри присутствовала писательница и литагентка Уна Харт, которая высоко оценила мою концепцию и прямо заявила: «Я влюблена в вашу историю. Дописывайте скорее! Буду ждать».

Эйфория от питчинга быстро сменилась рутиной. Мифологический и этнографический материалы — на мой взгляд, одни из самых сложных для проработки. Надо ведь и сохранить аутентичность, и привнести что-то своё, свежее. При этом подать историю так, чтобы она была доступна широкой публике, не превращаясь ни в энциклопедическую справку, ни в «клюкву», как сейчас это называют. Порой просто опускались руки. Однако в январе 2024 года я поставила финальную точку в рукописи, которую очень ждали многие мои друзья и родные. Близкие люди верят в моё творчество, особенно мама. К сожалению, это не само собой разумеется. Многие авторы мучаются от непонимания или даже насмешек со стороны окружающих. А я дописывала книгу на топливе из признания в любви и кредите доверия. Это помогло мне справиться с фрустрацией в моменты, когда я оказалась погребена под источниками для будущей книги или когда ужасно хотелось оказаться где-то в родном городе у фонтана «Одуванчик», чтобы печатать свои буковки, сидя там на лавочке, а не за тысячи километров.

Готовое произведение я отправила литагентке Уне Харт, которая по согласованию со мной презентовала его в издательство «МИФ». Рукопись сразу вызвала интерес, и буквально в течение месяца мне сделали оффер. Вскоре книга ушла в работу — очень плотную, интенсивную и приятную. Сотрудничество с МИФом — это, конечно, ещё один подарок судьбы.

Оговорюсь, что питчинг и посредничество литагентов — лишь один из способов попасть в издательство. В случае успеха многие процессы проходят значительно быстрее, чем если бы автор рассылал свою рукопись самостоятельно. Однако надо быть готовым и к отказу, причём на любом этапе, — и ни в коем случае не опускать руки. Есть множество историй, когда автора разворачивали одни эксперты и с распростёртыми объятиями принимали другие. Питчинг — тот же конкурс, где многое субъективно и совсем не обязательно говорит о качестве текста и таланте автора.

Поэтому мой совет — действовать. Участвовать в конкурсах, питчингах, ничего не бояться! А самое главное — упрямо, дерзко, настырно верьте в себя и всем рассказывайте о своей истории. Не допускайте ни тени сомнения в себе — удача любит уверенных!

Хранитель рассказывает ей, как… потихоньку вспоминают люди старых богов, забытые языки и обряды; как всякий, кто вернулся, идет дальше; как всякий, кто находит свои корни и самого себя, исполняет свои мечты; как прорастает в том человеке Мировое дерево, Великая береза, открывая все дороги, все пути, где бы он ни был.

Свежие комментарии