В театре «Практика» вышел спектакль Кирилла Люкевича по сборнику Аллы Горбуновой «Вещи и ущи». В разговоре со Снобом режиссёр рассказал о пути в профессии и первой постановке на столичной сцене, о важности диалога со зрителем и тщательной совместной работе с драматургом. А ещё объяснил, чем же на самом деле являются таинственные «ущи».

Как в твоей жизни впервые возник театр и почему ты решил связать с ним свою жизнь?

Все началось с питерской театральной студии Сергея Бызгу «Театр-Класс». Туда пошёл учиться один из моих друзей, за ним постепенно подтянулась вся компания. Я был в десятом классе, размышлял, чем заниматься дальше, про театр совсем не думал — и тут случился мэтч. Меня вдохновило, как Сергей Дмитриевич предлагал смотреть на мир. Он говорил, что в его студию приходят не сделаться актёрами, а чтобы что-то сделать самим.

Мы занимались разным театром, и каждое занятие было счастьем. Готовые работы играли в театре имени Комиссаржевской: Сергей Дмитриевич договаривался о съёме зала на один день и показывал спектакль, который в течение года репетировал с нами, студийцами. Я участвовал в показе «Летят по небу шарики»: в нём и семилетние малыши, и подростки, уже заканчивающие студию, — все были вплетены в единое полотно постановки. Выход на эту сцену меня вдохновил, стало ясно, что в жизни хочется заниматься именно театром, хотя мыслей про режиссуру ещё не было.

Я поступил на актёрский факультет, учился у Анатолия Пузырева, который играл в театре имени Ленсовета. Однажды мы делали взрослый кукольный спектакль с Сергеем Хомченковым — так я близко познакомился с театром предмета, заразился этой эстетикой. Чем больше пробовал, тем лучше понимал, какой конкретно профиль меня интересует.

Сейчас ты уже не выходишь на сцену и занимаешься только режиссурой. Как произошёл этот переход?

У меня довольно быстро возникли мысли по поводу своего сценического языка, взаимодействия со зрителями, подхода и выбора материала, о котором интересно говорить. В какой-то момент стало понятно, что, стоя на сцене, я не могу воспринимать, как спектакль ощущается из зрительного зала, — поэтому логичным оказалось перейти туда и начать ставить. Так появились первые пробы с однокурсниками, собралась группа единомышленников. Потом я стажировался у Виктора Рыжакова на постановке «Оптимистической трагедии» в Александринском театре. Отучился в магистратуре РГИСИ на курсе режиссуры у профессора Сергея Черкасского и стал выпускать свои спектакли.

Группа одноклассников-единомышленников — это театр «НеМы»?

Да, такое название появилось, потому что в репертуаре было много спектаклей без слов: пластический и физический театр, пробы в жанрах пантомимы и клоунады.

Ты часто экспериментируешь с жанрами, выпускаешь спектакли в жанре предметного театра, сайт-специфик, аудиопроекты, променад-экскурсии и многое другое. Видишь ли ты для себя границы в современном театре?

Инструментарий всегда тянется из материала, который мы исследуем. Это не сиюминутное решение, а длительный процесс, лаборатория. Она начинается в момент появления идеи и продолжается даже после премьеры во время встреч спектакля со зрителями.

Например, один из самых значимых проектов нашей команды в жанре сайт-специфик — это «4elovekvmaske». Он появился так: я познакомился с Никитой Касьяненко, артистом и граффити-художником, и нам стало интересно рассказать про стрит-арт через историю свидетеля и носителя этой культуры. Можно было поставить спектакль на сцене-коробке, но зачем затаскивать в театр улицу, если можно попробовать погрузить зрителя в атмосферу стрит-арта, на короткое время дать почувствовать на собственной коже то, как живёт граффити-артист. Так возник променад.

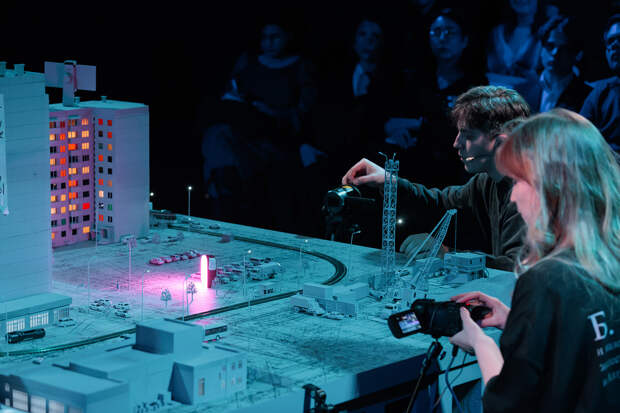

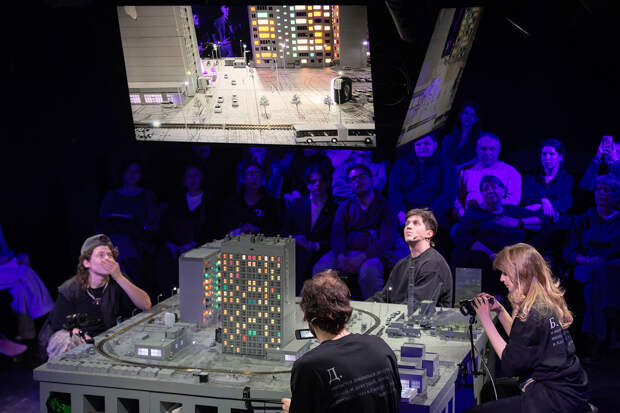

В московском спектакле «Вещи и ущи» стояли иные задачи, соответственно, нужен был другой инструментарий. Каким способом показать большой город, где живут миллионы людей, но при этом рассмотреть и услышать индивидуальность каждого? Как в театре воспроизвести эффекты зум-аут и зум-ин? Мы решили создать макет города и использовать камеры, чтобы в нужный момент делать акцент на конкретном человеке, для этого понадобился предметный театр.

А в спектакле «Кабаре Мейерхольда» перед нами стояла задача правильно выдержать дистанцию, говоря про великих людей. Как без фальши сыграть Мейерхольда, когда мы хорошо знаем его внешность и судьбу? Нам показалось ключевым слово «играть», возникла идея сделать портретные куклы «театральных богов»: Мейерхольда, Станиславского, Немировича-Данченко — и рассказывать про них через игру. Для этого пригодились инструменты масочного театра.

В каждом проекте мы ищем подходящее именно ему решение, границ и рамок нет. Я убеждён, что театр может и должен быть абсолютно разным. Наша задача — использовать все инструменты, чтобы предложить зрителю новую оптику и наладить коммуникацию наиболее верным способом.

Летом театр потрясли смерти знаковых режиссёров: ушли Уилсон, Юхананов, Бутусов. Начинаешь невольно задумываться о том, как сильно их творчество повлияло на восприятие театра нашим поколением. Есть ли у тебя люди-маяки в режиссёрской профессии и вообще в театральном искусстве?

Я из тех людей, которые с удовольствием ходят в театр: «играю» в то, что мне предлагают, присоединяюсь к любому исследованию или диалогу, который ведут со сцены. Очень уважаю своих коллег и вдохновляюсь тем, что они делают.

Одним из последних чувственных ожогов для меня стал спектакль Никиты Славича «Это тебе» в ГЭС-2. Он организован так: зрители сидят вокруг условных 20 коробок, выходит режиссёр и читает по бумажке текст: «Привет! Я режиссёр, меня зовут Никита…». Затем он объясняет, что каждый, кто хочет, может в порядке очереди совершить ряд действий: подойти к одной из коробок, вынуть и положить на неё предмет, который находится внутри. Потом надо взять лист бумаги, расположенный рядом с предметом, выйти с ним к микрофону и прочитать перед всеми, что на нём написано. Собственно, и всё. В этом спектакле нет ни одного артиста, только коробки и несколько важных тем, которые звучат в этой компании людей. Для меня этот спектакль оказался очень важным. И таких примеров могу привести много.

Без чего для тебя невозможен живой современный театр?

Однажды Аня Ласкина организовала встречу в Театральном музее, где мы с Митей Мульковым, Антоном Оконешниковым и со зрителями полтора часа обсуждали, что такое современный театр. Естественно, не смогли договориться ни до чего конкретного. На мой взгляд, всё, что сегодня ставится в театре, современно нам. Кому-то ближе одни эстетика, режиссура и темы, а кому-то другие, но все мы — слепок сегодняшнего времени, если допустить взгляд на нас из будущего. Современность — это про сиюминутность.

Во многих твоих спектаклях зритель играет центральную роль: те же променады и экскурсии невозможны без непосредственного участия людей в них. К каким отношениям с публикой ты стремишься?

В большинстве случаев зрители приходят в театр не для того, чтобы узнать сюжет, а чтобы встретиться с другими людьми, вступить с ними в контакт. Иначе можно просто пойти в кино с «четвёртой стеной» в виде экрана. Спектакль — это совместный разговор: зрители, артисты, режиссёр, постановочная команда и технические службы собираются в одном месте, чтобы вступить в коммуникацию, часто невербальную. В процессе неё каждый для себя делает выводы, вспоминает о собственных болевых точках, с чем-то спорит или соглашается, как-то высказывается или молча сопереживает. Этот процесс неповторим, и мы стараемся трепетно к нему относиться, сохраняя «ежемоментность» в каждом спектакле — только так получается говорить со зрителем честно. Конечно, не всегда должен возникать театр-форум, где любой человек может выступить с высказыванием. Но диалог, пусть внутренний, происходит неизменно.

При этом на своих спектаклях ты ждёшь образованного зрителя, который разбирается в театре и хорошо знает ту же судьбу Мейерхольда?

Мы ждём любого зрителя, который захочет прийти. Стараемся не ошарашивать его в первую секунду, а последовательно предлагать свою оптику. Так зритель потихоньку подключается и начинает играть вместе с нами.

Были ли показы, когда случился идеальный коннект артистов, команды и зрителей?

Идеала не существует, но мне всегда вспоминается история, когда подросток лет шестнадцати пришёл на «4elovekvmaske». Этот спектакль происходит на нескольких уровнях: Никита — актёр и проводник — не просто водит людей по городу и показывает граффити, но и ведёт разговор на сложные темы. Так вот, потом тот парень написал нам и попросил встретиться. Оказалось, что он начинающий граффитист, приехал в Питер с мамой из другого города, увидел на стене стикер нашего спектакля, по нему нашёл аккаунт в соцсетях и записался на показ, приняв его за экскурсию. То есть он попал к нам совершенно случайно.

Когда мы с ним снова встретились, он подарил пачку своих стикеров и расспрашивал Никиту о поступлении в театральный, о работе в кино — разговор пошёл сильно дальше спектакля. Личность конкретного артиста вдохновила подростка и зародила сумасшедшие процессы у него внутри. Понятно, что важную роль сыграл юный возраст, но мэтч с этим конкретным зрителем произошёл. Я всегда вспоминаю эту историю — для меня это сильный ожог, ведь с человеком в момент спектакля произошло что-то важное.

Свои спектакли ты часто создаёшь в сотворчестве с актёрами, и их личности на многое влияют. При этом в постановочной команде всегда чётко разделены задачи, и именно ты принимаешь финальные решения. Хотелось бы понять, видишь ли ты свои отношения с командой как горизонтальные, или это утопия?

Мы стараемся сочинять спектакли вместе и соблюдать горизонтальность даже в отношениях со зрителями. Но надо понимать, что с театром о постановке договаривается не вся команда, а один человек, именно он затем приглашает остальных. Нельзя сказать, что только я за всё отвечаю. У нас всегда происходит совместное творчество, в котором артисты принимают ключевую роль, ведь они продолжат встречаться со зрителями, когда остальные отойдут на дистанцию.

К тому же нельзя заставить актёра делать то, что ему совсем не подходит, — это не будет работать. Мы же не в цирке с животными. Хотя и там важна гуманность. Недавно я видел объявление: раздавали щенков, потому что цирк решил обрезать свою программу, из неё выпал номер с собачками, и их собирались усыплять. Невозможная жестокость. Мне кажется, ни цирк, ни театр такими не должны быть.

А какими они быть должны?

Спектакль — это всегда приглашение к диалогу. Сначала внутри команды: важно наладить процесс взаимного доверия, где все участвуют по обоюдному желанию и занимаются совместным исследованием. Например, когда я предложил художнику Саше Мохову оформить спектакль «Дон Кихот» (полное название — «Ещё один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времён, или просто Дон Кихот», — Прим. ред.), у него уже был опыт работы со спектаклем по этому роману, и он сомневался. Но мы начали обсуждать, каким будет наш Дон Кихот, о чём его история может быть сегодня, почему она про подвиги, — и Саша решил, что ему важно стать участником такого разговора со зрителем.

Конечно, это не в чистом виде горизонтальность и студийность, когда каждый член команды может принимать участие во всём, безответственно войти в процесс создания, что-то попробовать, поэкспериментировать и показать зрителю в формате work-in-progress, — такие предлагаемые обстоятельства тоже прекрасны, но в результате спектакль может не получиться. В репертуарном театре у нас нет такой возможности, поэтому каждый несёт ответственность за свои задачи, расставляет приоритеты. Я доверяю людям, с которыми работаю, они крутые специалисты в своей области.

От разговора о команде хочется перейти к твоему театру «Блоха». Как он возник и как устроен?

Это самый маленький театр Санкт-Петербурга. Нам было интересно исследовать миниатюрность: насколько крошечным может быть театр, чтобы оставаться собой. Я был во всех питерских, и точно могу сказать, что в этом городе меньше нет, — насчёт России и мира не гарантирую. Хотя «Блоха» вмещает совсем немного зрителей, у нас есть все составляющие классического театра: люстра, уборная, занавес, сцена, буфет, гардероб, капельдинер. Просто всё это расположено лишь на семи квадратных метрах. В таком пространстве точно сохраняется контакт: можно до каждого дотянуться, с каждым лично поговорить, в глаза посмотреть. Когда зрителей всего шесть, и артист сидит рядом, его можно погладить по коленке, — это очень иммерсивно.

Формально «4elovekvmaske» тоже относится к театру «Блоха»?

Не совсем. Мы вначале сделали «4elovekvmaske», а потом той же командой стали искать помещение для театра. «Блоха» создавалась небыстро, мы потратили два года на поиск подходящего места и на понимание, чего именно хотим. Можно сказать, что «4elovekvmaske» был отправной точкой для «Блохи».

Почему у театра такое название — «Блоха»? Вы, как маленькие насекомые, пытаетесь инфицировать театром Санкт-Петербург?

Интересная оптика: будто Петербург — большая собака, а мы пытаемся на её теле инфицироваться. Но изначально рассуждали иначе: наш театр крошечный, как то, с чем работает тульский Левша. Сейчас кажется, что оба варианта прекрасны — и, думаю, каждый может дать свой персональный ответ.

«Вещи и ущи» — твоя первая постановка в Москве (не считая адаптации «4elovekvmaske» в столичных локациях для показа на фестивале «Территория»). Как режиссёр, который много работает с жанром сайт-специфик и исследует городское пространство, видишь ли ты существенную разницу между театральными Москвой и Петербургом?

Есть интересное наблюдение за публикой: однажды на гастроли из Питера в Москву приезжал наш спектакль «Сказки шута и короля». В нём зрители сидят вокруг длинного стола, который становится аттракционным станком: артисты существуют в разных плоскостях, играют на нём и вокруг него; изнутри стола вылезают руки и ноги, а в какой-то момент он превращается в могилу.

По жанру это своего рода гиньоль, достаточно площадной, где актёры апеллируют к зрителям. И в Питере необходимо дать залу минут пятнадцать, чтобы люди хоть как-то смирились с этим предлагаемым обстоятельством и начали участвовать в действии: выкрикивать или подпевать. А в Москве уже через пару минут зрители были готовы и петь, и кричать — включение происходит намного быстрее.

Питерский зритель более робкий: он посмотрит, проверит, точно ли всё правильно понял, и только потом начнёт вовлекаться, а в Москве эти этапы пролетают мгновенно.

Нашла ли эта разница отражение в спектакле «Вещи и ущи», который заявлен как «игра в город и горожан» и, по сути, рассказывает про столичных жителей?

Это истории не столько про конкретное место, сколько про людей и про наши общие проблемы, переживания, мысли, ощущения от этого мира. Да, у города М. из спектакля есть признаки Москвы, потому что он играется в столичном театре и артисты вроде бы москвичи. Но когда во время действия актриса Ясмина Омерович спрашивает остальных участников постановки, кто из них изначально из Москвы, — она остаётся единственной, поднявшей руку.

О чём тогда «Вещи и ущи»?

Был один отзыв: «Скучный спектакль. Сидят четверо 30-летних никчёмных людей, страдают, говорят ни о чём и мечтают, чтобы прилетела летающая тарелка, и они все исчезли с этой планеты» — пусть он негативный, с плохой энергетикой, но спектакль описывает достаточно точно. Четыре человека честно пытаются поделиться тем, что им помогает жить в этом мире и как они справляются с проблемами, которые на них давят: начиная от оплаты коммуналки и заканчивая вечной разлукой.

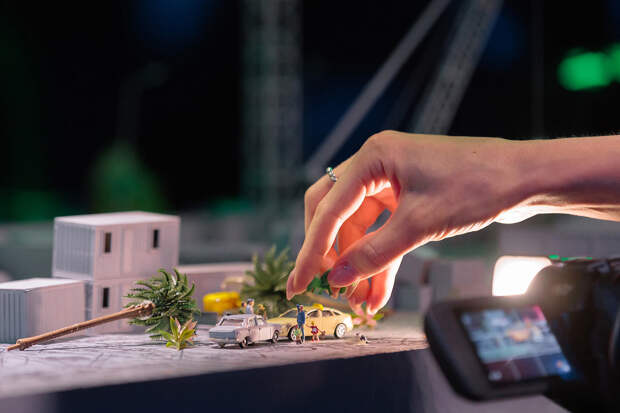

Например, один из персонажей, Василий, идёт домой и думает: «покончу с собой» — а потом вспоминает, что к нему сегодня придёт Х., и они будут замечательно трахаться, поэтому сегодня кончать с собой не вариант; а назавтра он пьёт вкусный кофе — и это тоже повод продолжать жить. Такие простые вещи поддерживают его каждый день. Когда звучат эти истории, происходит настоящий обмен между маленькими человечками — фигурками персонажей, актёрами, которые сидят за столом, и зрителями, пришедшими поучаствовать в спектакле.

Важная особенность спектакля: его героями являются миниатюрные фигурки, «живущие» внутри макета города. А актёры выступают рассказчиками их историй и операторами, которые снимают крошечных человечков в разных ситуациях и в реальном времени транслируют запись на большие экраны в зале.

Нам хотелось показать жизнь людей в её многообразии. С одной стороны, как у Цоя:

С другой — хотя на Земле существуют миллиарды людей, за каждым конкретным Иваном Кузьмичом стоит вселенная намного шире города, где он живёт. С его внутренним миром хочется знакомиться, встречаться, дружить, грустить, болтать. Нашей задачей в спектакле было показать город одновременно как общее и частное.

Спектакль поставлен по книге Аллы Горбуновой. Расскажи, как она попала в твои руки и чем тебя впечатлила?

Мы с командой делали в Ясной Поляне спектакль «Пчеловод» для фестиваля «Толстой». Проводили «лабораторные исследования», является ли Лев Николаевич пчелой или нет. Спойлер: пришли к выводу, что Толстой всё-таки пчела. Так вот, там Настя Фёдорова, наш драматург, читала книгу Горбуновой.

Я попросил взглянуть и обнаружил очень короткие рассказы. Быстро прочёл один — вау, открыл на другой странице — вау! Листал и понимал, что отдельные фразы меня очень цепляют, попадают в моё внутреннее состояние. В тексте круто схвачены ситуации и болевые точки, всё очень ёмко, коротко и написано классным языком.

По формату это как скетчи, тиктоки или рилсы — быстро чувствуешь себя сопричастным. В отзывах на книгу часто пишут, что это не литература, а «какие-то заметки в телефоне», — но сегодня мы окружены как раз такими заметками и короткими новостями, из них поглощаем информацию.

То есть Алла очень чутко передала наше восприятие времени, пространства и событий. В этом смысле «Вещи и ущи» — документ времени. И хотя книга написана несколько лет назад, она сейчас очень актуальна.

Не могу не спросить про название. Горбунова в одном из рассказов пишет, что «ущи» — это «вещи из ума». Если задуматься, оказывается, что эта трактовка довольно условная, и в спектакле обсуждается эта неочевидность. Как ты сам определяешь, что такое «ущи»?

Мне ближе всего ответ актёра Никиты Юськова, что «ущи — это вчерашние щи вместе с ухой». Ещё мы с Ясминой Омерович разговаривали по телефону и обсуждали, что у меня в холодильнике лежит сыр и очень воняет, потому что он зелёный и в нём слишком много «ущей».

Если переходить к спектаклю, то он весь про попытку разобраться в «ущности». При входе в зал зрители встречаются с сереньким макетом города: по нему ездит трамвайчик, всё очень узнаваемое. Когда действие заканчивается, макет остаётся с теми же человечками и серыми домами — внешние атрибуты неизменны, просто люди за два часа поняли про него что-то новое. То, что произошло между всеми, кто был в зале, — это «ущи». Видится, что все, кто придёт на спектакль, могут сочинить свои версии.

Получается, в момент спектакля куча вещей наполняется смыслами и становится «ущами»?

Да, мы это обсуждали, когда работали над постановкой. Можно поместить на макет цветок, и это будет просто цветок. Но когда Никита рассказывает о жизни в Некрасовке, где устал смотреть на серый пейзаж, и после этого ставит цветок — возникает «ущь».

Над сценарием спектакля работала твой постоянный соавтор, драматург Настя Фёдорова. Как возник ваш дуэт?

Мы познакомились, когда я учился в магистратуре на режиссёра, а Настя — на курсе драматургов у Натальи Скороход. У них был достаточно мощный набор, оттуда вышли Женя Ионов, Ксюша Савелева, Глеб Колондо и другие ребята, которые сейчас активно пишут пьесы. На своём курсе они придумали фестиваль «Так себе катарсис», где читки их текстов ставили молодые режиссёры.

Наталья Степановна, которая у меня тоже преподавала, однажды предложила поучаствовать в одной из читок. Мне досталась пьеса Насти в short-формате: во время классного часа пятеро школьников достаточно свободно общаются с молодой учительницей. Это раздолбаи, они хамят и не стесняются в выражениях, но классная руководительница той же фактуры, говорит на их языке и в момент конфликта может ответить: «какого хрена?», — так что у неё получается справляться с детьми и даже наставлять их.

А в финале мы обнаруживаем, что речь про прошлое: выпускники спустя 10 лет встретились на поминках учительницы и вспоминают свои школьные годы. Меня пьеса зацепила этой работой со временем и документальным сюжетом — оказалось, что Настя переложила в текст ситуацию из собственной школьной жизни. Такой подход к работе с материалом и поднятые темы меня вдохновили, я предложил Насте поработать над одним спектаклем, потом над вторым, третьим — так мы и переходим из проекта в проект.

На каких принципах строится твоя работа с драматургом?

Настя — тот человек, с кем мы проводим больше всего времени при подготовке спектакля: самые долгие встречи и бессонные ночи, самое большое количество выпитого кофе, споры и дискуссии вокруг тех или иных персонажей и их проблем. Сценарии переживают по 20–25 редакций.

В «Вещах и ущах» мы конструировали большую пьесу, включающую и рассказы Аллы Горбуновой, и монологи артистов, много работали с переходами и общей конструкцией текста. Но так бывает не всегда. В спектакле «Датский магазин лопат» история Гамлета показана глазами могильщиков — из оригинальной пьесы Шекспира у нас есть только двое персонажей и одна сцена. Всё остальное мы дописывали и додумывали, это требовало очень серьёзных редакций.

При этом Настя чудесно умеет работать с прозой, подстраиваясь под стиль автора. Для спектакля «Дон Кихот» мы переписывали роман от и до, ставя его события в контекст сегодняшнего конца известных времён. А Сервантес — это не современная речь. Но драматургу удалось сохранить абсолютно сервантесовский язык: если взять кусок пьесы и вставить его в оригинальный текст, можно не понять, что он написан другим автором. Настя — большой профессионал, и я с удовольствием с ней работаю.

Как создавался сценарий для спектакля «Вещи и ущи»?

Непростой драматургической задачей было выстроить ход повествования: завязку, развитие, кульминацию. Идеальной модели быть не могло: мы себе с Настей представляли сценарий по-своему, а у ребят было иное восприятие, и они добавили свои рассказы. В итоге собралась палитра примерно из 30 текстов, которые драматург соединила с личными историями артистов.

Так в спектакль вошёл монолог Саши Никитиной, которую расслабляет просмотр сериалов про маньяков — ей от этого становится легче жить. Я считал, что это трэш и особый тип самопугания, чтобы получить ещё больше фобий. Но на показах оказалось, что половина зала поднимает руки, отвечая на вопрос, делают ли они точно так же. Понятно, что мэтча со всеми рассказами у зрителей не будет: кто-то оценит красивую или философско-лиричную историю, а кому-то будет ближе та, что совпадёт с его собственным опытом.

В спектакль вошли монологи каждого из актёров. Что из совместных обсуждений было важно сохранить и перенести в спектакль?

Комментарии об актуальности и свежий взгляд на текст. Если актёр предлагал трактовку рассказа Горбуновой, был готов с ним поспорить, рассуждал, понятен он или нет, мы примеряли, встаёт ли это в общую композицию. Могли включить в сценарий воспоминания из личной жизни, для которых рассказ послужил триггером. Тут уместно задать вопрос, ключевой для свидетельского театра: почему зрители должны слушать мысли артистов? Это же не Шекспир.

Но в оптике, которую мы предлагаем, говорящий со сцены человек может оказаться намного важнее написанных текстов, ведь он здесь и сейчас делится своими переживаниями. Мы постарались собрать четырёх артистов с абсолютно разными способами восприятия мира, и каждый апеллирует к типу людей, близких им самим.

При этом весь произносимый текст, пусть тезисно, зафиксирован в сценарии?

Не совсем. Спектакль так сконструирован, что сиюминутный процесс может происходить по-разному, как в реальном диалоге. Есть строгая последовательность рассказов, но актёры постоянно ведут между собой живой разговор. Для него прописана рамка, но его можно дополнять или иначе окончить. Мы оставили зону свободы, чтобы благодаря реальному общению комментарии каждый раз были искренними. Этого удалось добиться, и это победа.

Ты уже сказал, что при отборе артистов в «Вещи и ущи» было важно найти людей с разной оптикой. А существовали ли другие критерии?

С кем-то я был знаком, а с кем-то хотел познакомиться, и это был отличный повод. Перед общей встречей мы созванивались с каждым, примерялись друг к другу, обсуждали, интересны ли им тема и книга. Мне был важен человеческий контакт. Режиссёр и продюсер Константин Учитель, мой педагог, старший друг и коллега, говорил, что у некоторых людей в жизни есть магистральные темы — то, как человек видит мир и за что он переживает. Когда люди с близкими темами объединяются, складываются театры.

Ты много говорил про диалог со зрителем. Интересно, что в рецензиях на «Вещи и ущи» критике подвергаются очень разные аспекты, совсем непохожие. Кажется, это успех. Плохо, когда ругают одно и то же, а здесь — разное.

И одновременно ничего. Прекрасно, когда после похода в театр люди пишут, делятся чувствами и спорят. Этот спектакль хорош неоднозначностью: как-то две женщины половину действия проболтали между собой, не понимая, что оно уже началось, — прекрасно же.

Ближайший показ спектакля состоится 20 ноября

Беседовала: Анна Юсина

Свежие комментарии