Беседа автора «Сноба» Алексея Черникова и издателя книг по современной философии Дмитрия Вяткина — о писательской беспомощности и расизме Лавкрафта, трансгрессивных свойствах его книг, капитализме, выведенном в образе Ктулху, упадке Запада и старомодности, спасающей от ужаса перед Вселенной.

Лавкрафт при жизни считался заурядным, подчас просто беспомощным автором, чудаком, сочиняющим графоманские фантастические истории для дешевых журналов. Это вредные штампы, которые затрудняют наше понимание его литературы или все-таки грустная истина?

Я думаю, что ошибочно было бы сводить его довольно насыщенную и полную странных переплетений жизнь к нескольким характеристикам, будь то «чудак», «затворник», «мизантроп», «старомодный», «расист»... Эти характеристики приложимы к отдельным траекториям жизни Лавкрафта, но ни по отдельности, ни даже взятые вместе они практически ничего не скажут о самом писателе и характере его книг.

Почему? И каковы эти траектории?

Лавкрафт как ученый-любитель: юный химик-экспериментатор; астроном-колумнист, регулярно пишущий для нескольких местных газет; борец с лженауками (однажды чуть не ставший научно-популярным автором, когда Гарри Гудини заказал ему книгу, посвященную происхождению и критике различных суеверий); внимательный читатель современных ему работ по физике, биологии и психологии. Лавкрафт как путешественник и ценитель архитектуры, написавший ряд очерков и даже книг по истории нескольких американских штатов и городов, а также об их архитектурном наследии. Лавкрафт как журналист-любитель: издатель собственного журнала The Conservative, деятельный участник сразу нескольких организаций журналистов-любителей, благодаря которым, учитывая массовость этого движения в США, он обзавелся огромным количеством знакомых и со многими из них до конца жизни поддерживал отношения и вел активную переписку. А о Лавкрафте как философе и Лавкрафте как политическом теоретике мы скажем чуть позже.

Наконец, Лавкрафт как писатель, поэт и литературный критик, а также исследователь литературы сверхъестественного ужаса, уже при жизни высоко оценивался многими своими коллегами. Проза Лавкрафта (особенно поздняя) была буквально экстрагирована из всех этих его занятий как их эссенция. Именно это наделило ее взрывным потенциалом. В своей прозе Лавкрафт предварил положения вещей, которые только через несколько десятилетий после его смерти начали обретать очертания.

На чем держится литература Лавкрафта, можем ли мы вывести ее формулу?

Произведения Лавкрафта зачастую относят к weird fiction. Слово weird, имеющее давнюю историю своего использования в литературе ужаса, практически непереводимо на русский язык, а слово «странное», которое используют для перевода, мало ему соответствует. Но давайте здесь для простоты говорить «странное». Так вот, своей прозой Лавкрафт существенно изменил представления о «странном». Что он сам говорит о нем? «Настоящая история о „странном“… должна быть пронизана атмосферой затаенного и необъяснимого ужаса перед внешними и неведомыми силами; в ней должен быть намек… на самое ужасное измышление человеческого разума — о пагубной и особой приостановке или нарушении тех неизменных законов природы, которые единственные защищают нас от вторжения хаоса и демонов запредельного пространства».

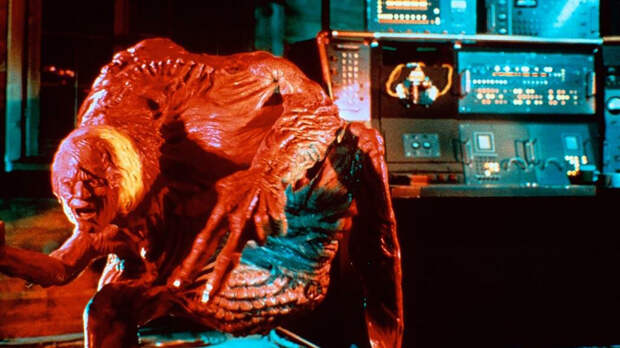

Неведомые силы Внешнего вторгаются к нам извне и нарушают сам схематизм нашего мышления — отчего многие персонажи Лавкрафта в конце его рассказов сходят с ума. Ужас у Лавкрафта имеет скорее сверхнормальное, нежели сверхъестественное происхождение. Его монстры-знаменитости вроде Ктулху или шогготов не имеют в себе ничего сверхъестественного, но самим фактом своего вторжения извне говорят о зыбкости и ничтожности наших представлений о пространстве, времени и законах природы.

В адрес Лавкрафта часто прилетает одна и та же претензия: он плохо описывает ужасное, оставляет в расфокусе то, что должно пугать. То есть просто указывает на нечто нездешнее, но никакой конкретики в описаниях не дает. Это сознательный прием? Или просто ему не хватало мастерства?

Внешнее и нездешнее всегда шло у Лавкрафта рука об руку с внутренним и здешним. Лавкрафту (как раз благодаря его любви к путешествиям и архитектуре) очень хорошо удавались описания мест, в которых происходило действие, и такая уютность и обжитость, идущая вразрез с абсолютно нездешним, чужестранным, бесприютным и внешним, как раз и становилась частью «атмосферы затаенного и необъяснимого ужаса», чего-то жуткого. Другими словами, монстры Лавкрафта, неотделимые от атмосферы их восприятия, будто состоят из двух терминов — внешнего и внутреннего, чужестранного и знакомого. Это то, что делает их динамическими, преодолевающими себя сущностями.

Эти чудовища постоянно превосходят как себя, так и категории нашего мышления, одновременно опираясь на них и отталкиваясь от них. Никакие слова не способны ухватить их, а представления о времени, пространстве и причинности под их натиском разрушаются. Как только мы вместе с лавкрафтовским персонажем подбираем хоть какие-то слова или объяснения, монстр ускользает от них. Над описаниями Лавкрафта, состоящими из многоуровневого нагромождения эпитетов вроде «неописуемое» и «неименуемое», долгое время было принято шутить и даже называть их беспомощными, но нет — действенная формула его описаний именно такова: добавим описание, чтобы сделать еще неописуемее!

Экстравагантная литература Лавкрафта обладает трансгрессивными характеристиками? Она может по-настоящему напугать и перевернуть что-то в сознании сегодняшнего искушенного читателя?

Да. На что похожи монстры Лавкрафта? Не созвучны ли они проблемам нашей современности? Такие вещи, как капитализм или климатические изменения, вторгаются в наши жизни извне в виде экономических кризисов, природных катастроф, войн и эпидемий, а затем вновь исчезают, становясь фоном нашей повседневной жизни. Тем не менее, наша тревожность в ходе такой игры присутствия/отсутствия только возрастает. Можно ли, например, представить что-то более непредставимое, чем инфраструктура современного капитализма, которая дает о себе знать только тогда, когда что-то идет не так, а в остальное время — при всей своей планетарности и нечеловекоразмерности — скрыта от нас?

Поэтому мы вполне можем говорить о ктулхоидности множества современных нам процессов и проблем или, напротив, критиковать ктулхоидность нашего взгляда на них. Непонятно, где начинаются и где заканчиваются эти процессы и проблемы, но совершенно точно, что они, подобно монстрам Лавкрафта, постоянно превосходят себя в своей сверхнормальности, тем самым переизобретая нашу современность.

В какой момент за книгами Лавкрафта признали трансгрессивные свойства, а его самого стали воспринимать всерьез, наравне с классиками?

Если совсем официально, то в 2005 году, когда том его прозы вышел в национальной серии «Библиотека Америки», основанной в 1979-м. Небезынтересно, что идею этой серии продвигал известный американский писатель и влиятельный литературный критик Эдмунд Уилсон-мл. (1895–1972), который относился к произведениям Лавкрафта чуть ли не с показным презрением. Собственно, авторитет Уилсона отчасти и был причиной того, что долгое время проза Лавкрафта воспринималась исключительно жанрово — как рассказы из дешевых журналов ужасов, а не наряду с произведениями классиков модернистской литературы, что, безусловно, было бы правильней. Так вот, работы самого Уилсона были изданы в этой серии только в 2007 году, то есть на два года позже нелюбимого им Лавкрафта.

Что же касается неофициального признания, то все случилось намного раньше. Его рассказы начали получать распространение почти сразу же после его смерти в 1937 году. Критическое переосмысление Лавкрафта началось где-то с 50-х, почти заглохло в 60-х и вновь возобновилось в 70-х, когда случился настоящий переводческий и «подражательный» бум. Есть ирония в том, что непримиримо боровшийся с суевериями, астрологией и оккультными сферами знания (не в литературе!) Лавкрафт со временем стал чрезвычайно популярен в оккультных кругах — в том числе и благодаря неверным истолкованиям его творчества. Сейчас фигура Лавкрафта в центре внимания многих гуманитарных дисциплин. К слову, одним из первых из крупнейших философов XX века Лавкрафта стал упоминать Жиль Делез — как в своих лекциях 70-х годов, так и в «Капитализме и шизофрении».

Что касается лично меня. Во второй половине 2010-х мы с моей соиздательницей Яной Цырлиной запустили издательский проект Hyle Press, который по нашей задумке должен был выпускать книги, намечающие новые тренды в развитии гуманитарного знания. Так получилось, что многие наши книги затрагивали Лавкрафта. Отсюда нам стало понятно, что это фигура более чем релевантная для множества гуманитарных дисциплин. И было только вопросом времени и случая, когда мы издадим его. Случай представился, когда мы познакомились с основателем крупнейшего, посвященного Лавкрафту паблика в России, Баязидом Рзаевым. И вместе мы выпустили более чем 500-страничную и снабженную богатым справочным материалом книгу «Избранные эссе: наука, философия, политика» Г. Ф. Лавкрафта. Фактически до этого в России выходили только его биографии и художественные книги, пусть и разбавленные публицистикой. Надеюсь, что теперь дело сдвинется, и мы увидим не только другие его нехудожественные произведения, но и его переписку.

Главный внутренний конфликт Лавкрафта как человека — несовпадение со своим временем, старомодность во всем. Если бы он родился на сто лет раньше, о чем мечтал, это был бы более гармоничный автор? Можно ли в целом свести всю его мрачность к этому внутреннему конфликту?

Как раз это и кажется тем, что сделало Лавкрафта в действительности модернистским автором. Хотя он смотрел на Уитмена, Элиота, Джойса и других модернистов с радикальным неприятием.

Вспомним цитату из книги «Все твердое растворяется в воздухе» Маршалла Бермана: «Быть модерным — значит жить жизнью, полной парадоксов и противоречий… Это значит быть одновременно революционером и консерватором: с готовностью принимать новые возможности опыта и приключений, но опасаться нигилистических глубин, к которым ведут столь многие модерные авантюры; жаждать созидать, но держаться за что-то настоящее, даже если все растворяется». Подходит ли это описание к «Лавкрафту-антисемиту», многие близкие друзья которого были евреями, как и его жена? И то же самое можно сказать относительно его «старомодности». Безусловно, современность болезненно им переживалась, но это переживание было одной из его движущих сил. Старомодность же служила своего рода камуфляжем, прибегая к которому Лавкрафт смог донести до нас всю странность, чуждость и не-у-местность своих произведений.

Какие-то части инфернальной вселенной Лавкрафта можно считать метафорическим переложением его расистских взглядов? Когда он описывает чудовищ, грозящих человечеству, он точно никогда не имеет в виду евреев или темнокожих?

Сразу приходит на ум цитата, которую приводит Мишель Уэльбек в своей книге «Лавкрафт: против мира, против жизни». О «штуковинах органического происхождения», которые «текут, просачиваются и проливаются в зияющие щели тех ужасных домов» из «вереницы чанов, исполинских и злотворных, вкрай переполненных разлагающимися мерзопакостями, которые того и гляди хлынут, чтобы утопить весь мир целиком в лепрозной стихии полужидкого гниения». И так далее. Так Лавкрафт описывает населяющих Нижний Ист-Сайд иммигрантов. Действительно, легко представить, что это шовинистическое описание — описание какого-нибудь выводка Шуб-Ниггурат с ее «легионом младых», сошедшее со страниц рассказа Лавкрафта.

Но это работает и в другую сторону. Расистское содержание в данной цитате возгоняется силами воображения в литературную форму и в этом смысле как будто бы отчасти утрачивает свою острополитическую суть. И здесь снова воспроизводится типичный для Лавкрафта раскол между чем-то радикально внешним, радикально чужестранным, и внутренним, знакомым, здешним. Его сила воображения, с одной стороны, радикализирует и предельно обостряет внешнее и чужое, с другой стороны — она радикализирует его настолько, что превращает в наиболее сокровенное и внутреннее. Или даже наглядно показывает, что наиболее внутреннее в нас — это всегда уже нечто наиболее внешнее. Спектр изображений того же Ктулху в массовой культуре простирается от грозного-возвышенного-внешнего до няшного-кавайного-домашнего. Задумывал ли так Лавкрафт? Вряд ли. Но является ли это эффектом его прозы? Вполне.

В какой-то момент уже в XXI веке западные философы начали уделять Лавкрафту огромное внимание. В качестве философского подспорья он больше котируется среди правых или левых интеллектуалов?

Сложно сказать, не имея под рукой какой-либо социологии на этот счет. Хотя общее ощущение у меня таково, что чем больше появляется сведений о Лавкрафте, тем менее интересен он становится правым. Конечно, здесь нет прямой корреляции. Во всяком случае, что касается набора когда-либо озвучиваемых Лавкрафтом политических идей, все, что могли бы извлечь сегодняшние правые из Лавкрафта, — это, пожалуй, «антимигрантская повестка», но тогда зачем им именно Лавкрафт?

Все остальное — от аристократизма и идеи культурного превосходства Англии над Штатами у молодого Лавкрафта до фактически социалистической повестки ближе к концу жизни — в той или иной степени будет неприемлемо для современных правых. Впрочем, и для многих левых. Например, выведение им необходимости социальной политики из страха перед революцией, индифферентизма и космического пессимизма — ход достаточно нетривиальный, хотя и не беспрецедентный. Кажется, в последнее время о чем-то подобном (по части необходимости связи левых и социалистических идей с пессимизмом) говорил Жижек.

А самого Говарда Филлипса философия занимала сколько-нибудь всерьез?

Когда-то за авторством Сунанда Джоши и Дэвида Шульца выходила книга «Библиотека Лавкрафта: каталог», в которой приводилось описание книг, которые были дома у писателя. Речь шла где-то о тысяче с лишним томов, среди которых были книги по античной литературе и истории, истории Новой Англии, естественным наукам и философии. Так мы знаем, что в список чтения Лавкрафта входили книги Лукреция, Шопенгауэра, Ницше, Геккеля, Рассела, Сантаяны, Шпенглера, Бергсона, книги по античной философии... Отсюда видно, что философия составляла одну из главных сторон жизни Лавкрафта. Он проделал путь от юношеского идеализма к механистическому и циническому (как он сам называл) материализму, затем к пессимизму и уже ближе к концу — к собственной философии, называемой им индифферентизмом. Она исходит из факта радикального безразличия Вселенной к чаяниям и судьбам людей, да и вообще к жизни на Земле.

Одна из главных и самых пессимистичных идей Лавкрафта — идея об окончательном упадке Запада. Эта мысль пришла к нему не без влияния Шпенглера. А верил ли Лавкрафт в силу культуры, в то, что красота и смыслы могут спасти человечество от ужаса? Его литература — это расписка в бессилии перед ужасом и пустотой или все-таки попытка бросить вызов темным божествам Аида и Тартара?

После посещения Нью-Йорка Лавкрафт в какой-то степени действительно был одержим идеями упадка и разложения западной цивилизации, и чтение Шпенглера (к которому он впоследствии охладел) в конце 20-х подстегивало его мысли в этом направлении. Но, во-первых, сам Лавкрафт несколько драматизировал ужасы своей нью-йоркской жизни. Первые несколько месяцев, проведенные там с супругой Соней Грин и в бесконечных ночных прогулках со своими друзьями, были восприняты им с восторгом. А во-вторых, тот ужас нищеты, с которым Лавкрафт столкнулся уже на втором году жизни в Нью-Йорке, был впоследствии довольно быстро излечен его возвращением в Провиденс в 1926-м.

На деле Лавкрафт был весьма далек от «цивилизационного», как бы сейчас у нас сказали, «геополитического» подхода, хотя и писал в молодости, например, о столкновениях цивилизаций. В действительности его занимало другое, потому что столкновение цивилизаций — это в конечном счете слишком незначительно с точки зрения бескрайней и бесприютной Вселенной, в которой человечество обречено на вымирание.

А почему, собственно говоря, все настолько плохо, почему везде ужас и мрак? На что опирается мировоззрение Лавкрафта?

Настоящий ужас — это не монстры, а осознание того, что ничто не имеет смысла. Ужас Лавкрафта проистекает из осознания того, что люди настолько ничтожны, что никогда не смогут понять истинную природу своего существования. Сартр считает, что свобода абсолютна — даже в бессмысленном мире мы вольны определять самих себя. Лавкрафт представляет детерминистский взгляд на Вселенную, где люди бессильны против космических сил. Его ужас часто проистекает из мысли о том, что мы не можем избежать судьбы (что, например, происходит в «Мороке над Иннсмутом»). Древнейшая и сильнейшая эмоция человечества — это страх, а древнейший и сильнейший вид страха — это страх перед неизвестным.

Как он предлагал спасаться от ужаса?

Его консерватизм, расизм и желание держаться своей группы питались именно страхом перед Вселенной. Наша культура, групповая принадлежность и традиция — это единственное, что может спасти и укрыть нас от «черных морей бесконечности», в которые нас рано или поздно низвергнет сначала наука, а потом — и уже буквально — открытые ею термодинамические процессы Вселенной (безотносительно этих процессов сразу вспоминаются последние кадры триеровской «Меланхолии»).

Вселенная переваривает все в ничто. На ее фоне расы, культуры и традиции сами есть ничто. И единственное, что остается — это делать жизнь обитателей Земли, настоящих и будущих, как можно более сносной. Или, говоря словами Донны Харауэй, заботиться о том, чтобы хорошо жить и хорошо умирать на Земле.

Свежие комментарии