Поэт, культуролог Андрей Новиков-Ланской — о том, что такое алхимия, почему алхимики — не шарлатаны, что у нее общего с психоанализом, с чего начать практиковаться в королевской науке и не грешно ли это.

Когда звучит слово «алхимия», мы сразу представляем средневековых колдунов за колбами, которые убивают себя парами вредных металлов, пытаясь синтезировать золото.

Что ж, когда-то так оно и было, так и выглядело. Были колбы, пары и шипящие разноцветные жидкости. Было и желание получить из свинца золото. Все это было. И для многих таким и осталось — донаучным видом науки. И если сегодня где-то в университетах упоминают алхимию — то совсем между строк в курсе истории химии. Это лишний раз говорит о том, на каком уровне сегодня находятся образование и наука. Ведь алхимия — совсем не о колбах, свинце и золоте. Кстати, современные технологии позволяют получать золото из других элементов, только это дорого и не имеет практического смысла.

То есть, первое, что мы должны зафиксировать: алхимия — это не предтеча химии, так же как и астрология — не предтеча астрономии. Это совсем разные виды знания. Второе — хотя об этом даже странно говорить, настолько это нелепо, — вульгарное представление о том, что алхимики преследовали своей целью обогащение. Только современный пустой буржуазный человек, все мысли которого крутятся вокруг богатства, может подумать такое.

Так каковы цели алхимии и чем она отличается от магии?

Алхимия — это духовная практика, в основе которой — исправление себя. Человек изначально испорчен, поврежден. Он не выбирал для себя такой судьбы, но это реальность, с которой приходится иметь дело. Надо себя исправлять. Человек — грубая руда, негодный материал, который можно и нужно превратить в совершенное золото. Здесь мы сталкиваемся с другим важным принципом алхимии: что снаружи, то и внутри; что наверху, то и внизу. Воздействуя на материю, изменяя ее определенным образом, можно трансформировать и самого себя. Здесь есть отдаленное сходство с принципами магии, потому что магия заключается в воздействии на потусторонний мир при помощи материальных объектов — а сверхъестественные силы, в свою очередь, влияют на какую-то жизненную ситуацию.

То есть сходство — в соединении материального и духовного миров, но все-таки довольно отдаленное. Не говоря о том, что магия — очень прикладная практическая вещь. Вот мне что-то надо от сверхъестественных сил, и я их принуждаю помогать мне. Алхимия же — целая философская и религиозная система, нацеленная на преображение себя, трансформацию своего сознания. Согласитесь, немного разные установки.

Что такое «Великое делание» и как надо проходить его основные этапы — нигредо, альбедо и рубедо?

Мы знаем, что в Великом делании — процессе получения золота, философского камня, эликсира бессмертия — есть эти три стадии. Они, как видно из названий, окрашены в цвета — черный, белый и красный. Черный этап «нигредо» предполагает разрушение существующей субстанции, грубо говоря — это смерть. Пока ты не умрешь в прежнем качестве, ты не сможешь обрести новое. Следующий этап — «альбедо», очищение от шлаков, превращение в чистое серебро, это промежуточная белая стадия. И на третьем уровне — «рубедо» — чистое серебро обогащается и превращается в красное золото. Каждый этап сопровождает много сложных символов: нигредо — это черный ворон, рубедо — воскресший Феникс. Боюсь, нам яснее не стало.

Отношение религии к алхимии было сложным. Как оно менялось и почему?

Не религии — церкви. Конечно, католическая церковь была довольно негативно настроена к алхимии. Это конкурирующая духовная традиция, выглядящая опасной и непонятной. Джордано Бруно, в частности, был сожжен в Риме за богословскую ересь, но также и за занятия алхимией. Инквизиция делала свое дело. Если бы не осторожность самих алхимиков, мы бы не досчитались лучших людей европейской науки и философии: мастерами алхимии были Парацельс и Якоб Беме, Джон Ди и Исаак Ньютон.

В какой-то момент Просвещение и техницистский взгляд на мир упразднили все религиозное и мистическое. Ниспровергнуты были и религия, и алхимия. Но, может быть, мы напрасно ставим алхимию только в контекст эпохи Возрождения. Все-таки алхимические принципы были известны в Древнем Египте, древнегреческие натурфилософы много думали о них. Пифагор, Платон, Аристотель — тоже ключевые авторы в истории алхимии. Многие находят алхимический след и в библейской традиции. И не нужно концентрироваться лишь на Западной Европе: даосская алхимия, например, — отдельная огромная сфера.

Фауст, главный герой трагедии Гете, был алхимиком и прошел все три ступени Великого делания, при этом спас свою душу из рук Мефистофеля. Получается, алхимия может быть угодной Богу, и конфликта между ней и религией по идее быть не должно? Грех ли это — если ты помогаешь сущностям переходить друг в друга, освобождая заложенные в них Богом потенции?

Кто же на самом деле знает, что грех, а что не грех? Священники точно знают, но я же не священник, а историк культуры. Мы не оперируем понятием греха. Есть некое серьезное цивилизационное явление, очень повлиявшее на человечество, которое надо попытаться описать и осмыслить.

Алхимию называют королевской наукой — и уже одно это говорит о крайне высоком пороге вхождения в эту сферу познания. А как, собственно, люди становились алхимиками, где учились этому? И существуют ли сегодня алхимические комьюнити, где люди практикуются в королевской науке?

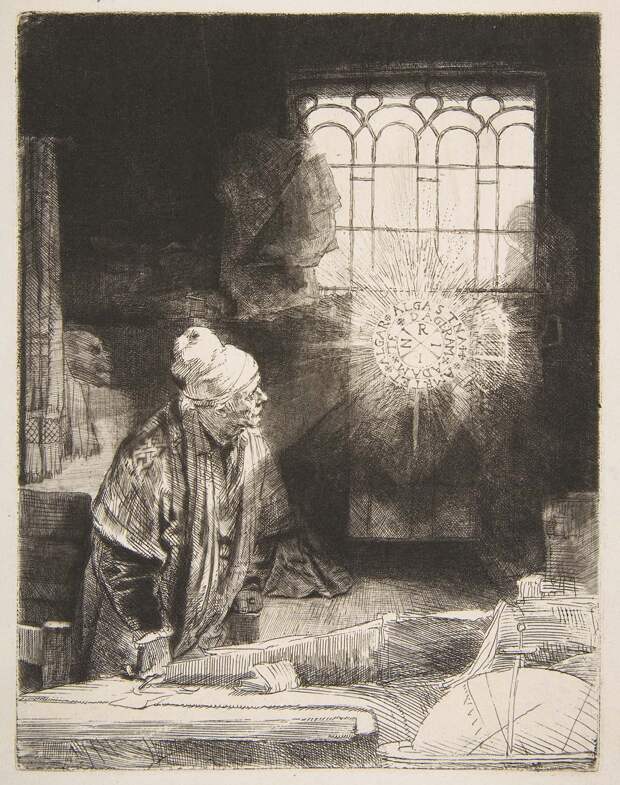

Хорошо, что вы об этом спросили. Мне следовало сделать оговорку с самого начала. Мы ничего не знаем от самих алхимиков — они безмолвствуют. У них обет молчания. А если что-то говорят, пишут или рисуют — то таким запутанным символическим языком, что понять его нет никакой возможности. Обратите внимание на эту старинную алхимическую гравюру: рот на замке, ставни закрыты, полный герметизм. Знание передается только от учителя к ученику, из уст в уста. Все, что мы знаем об алхимии, не будучи посвященными в эту королевскую науку, — это некие общие контуры, установки и принципы. Ну вот мы знаем, что есть три стадии трансмутации: нигредо, альбедо и рубедо. Мы более-менее понимаем, что они значат. Но у нас нет никакого понятия, что на самом деле лично тебе надо сделать, если ты хочешь пройти эти стадии. Только общие разговоры и символы. Так алхимия защищает себя.

Конечно, эти молчаливые алхимики сегодня существуют и в России. Они либо и так хорошо знают друг друга, либо моментально друг друга опознают. Нельзя сказать, что есть какое-то комьюнити. Просто отдельные несколько человек. И, разумеется, большое число шарлатанов, которые выдают себя за мастеров алхимии. Ну, это везде же так. Если только заходит разговор о плате за обучение, или о книгах, которые они написали на эту тему, — сто процентов, что это шарлатаны. Настоящий алхимик никогда себя не раскроет случайному знакомому. Он просто рассмеется, сделает вид, что все это какая-то ерунда.

Действительно, труды видных алхимиков (таких, как Якоб Беме) почти невозможно адекватно воспринимать, они написаны сложным метафорическим языком вперемешку с профессиональным жаргоном. Имеет ли смысл читать их сегодня, если задумал разобраться в алхимии и преуспеть в ней?

Как я уже упомянул, сложный метафорический язык — естественный защитный механизм алхимии. Не имеет смысла пытаться понять его самому — здесь нужна помощь гидов. Беме или Фламель — это интересное философское сопровождение для тех, кто уже занимается чем-то практическим. Это как учиться говорить на иностранном языке только по вузовскому учебнику — согласитесь, довольно нелепое занятие.

Кажется, в России с алхимией исторически как-то не сложилось. Чуть ли не единственный, кто всерьез ей занимался, — Евгений Головин, основатель Южинского кружка. Почему до ХХ века соотечественников эта сфера не очень волновала? И совершил ли Головин в ней какие-то прорывы?

Мне кажется иначе. Еще в XVI веке при дворе московского царя Федора Иоанновича работал фармакологом сын того самого Джона Ди, главного английского алхимика той эпохи. Что он делал при царском дворе? Век спустя Петр Великий привозит в Лондон к Исааку Ньютону, главному алхимику уже следующей эпохи, знаменитого впоследствии Якова Брюса. Можно сказать, что Брюс ненадолго становится учеником Ньютона. Наверное, в российской истории Яков Брюс остается самым значимым алхимиком. Знаменитая Сухарева башня, где располагалась его лаборатория, была по кирпичику разобрана Сталиным: взрывая все вокруг, именно в ней он явно пытался что-то найти. Это место — между выходами из станции метро «Сухаревская» в Москве.

Еще век спустя в российских аристократических кругах возникло розенкрейцерство, занимающееся алхимией. В XVIII веке центральной фигурой этого тайного движения был Николай Новиков, а в первой половине XIX века — граф Сергей Ланской. В XX веке самым влиятельным исследователем алхимии был Вадим Рабинович — доктор наук, профессор философского факультета МГУ. Его давно нет в живых, но я застал его, нам довелось побеседовать. Евгений Головин, которого вы упоминаете, — интереснейший исследователь разных метафизических вопросов, но я не думаю, что он был настоящим алхимиком: просто по той причине, что, как я уже сказал, алхимики всегда молчат, а он очень хотел высказаться. Ему это было важнее, чем просто что-то понять и сделать.

Сами по себе превращения металлов алхимикам неинтересны, это зона специализации химиков, позитивистов, людей с материалистическим мировоззрением. Алхимиков завораживает процесс метафоризации — они смотрят на то, как свойства одного переходят в свойства другого, как трансформируется мир. Можно сказать, что алхимия устроена по законам поэзии? Ведь главная особенность поэтической речи — именно метафоричность, способность к сдвигу значений. Да и сами слова — это уже метафоры по отношению к реальным объектам, которые за ними стоят.

Вы так красиво и правильно говорите, но я бы сказал, что это расширительное понимание алхимии. Познание через метафору. Это серьезный подход, фундаментальный, но в этом случае алхимией можно назвать вообще все что угодно. Любую тайну превращения одного в другое. В метаморфозе — сущность бытия, об этом нам ясно сказал еще Овидий, будучи опять же не первым. Любая диалектика, любое видение другого, слияние с ним, отторжение от него, последующее преображение… Если алхимию понимать как тотальный язык, когда все переводится во все, и все проявляется во всем, — с такой алхимией вообще никто не должен спорить. Поэты в первую очередь.

Есть мнение, что алхимия, оставив химикам эксперименты с металлами и другими веществами, превратилась к ХХ веку в… психоанализ. Сейчас она напрямую обращается к психике, сознанию и душе, выработав новый язык (психоаналитический, юнгианский). Это действительно так? Что роднит алхимию и психоанализ?

Прошу меня простить за известное занудство, но еще раз скажу, что мы ничего не знаем от самих алхимиков. По косвенным признакам и общим методологическим принципам мы что-то пытаемся реконструировать. Юнгианский психоанализ дает нам новый колоссальный инструментарий в понимании алхимии — но, опять же, расширительном. Где алхимия — не конкретная духовная практика, а некий язык разговора с самим собой. Попытка заглянуть в глубины самого себя, в бездны своего бессознательного. В конечном итоге, у алхимии и психоанализа — общая цель. Оба метода хотят исправить человека, излечить его исходную травму, усовершенствовать его. Я думаю, для тех, кто заинтересовался темой алхимии и хочет узнать немного больше, самый верный путь — посмотреть работы Карла Густава Юнга об алхимии, а также его учеников — прежде всего, Луизы фон Франц. Их книги легко найти в интернете.

Примерно 200–250 лет назад науки обособились от духовного измерения, материализм победил. Вместо метафизики у нас теперь физика, вместо алхимии — химия. Для религиозных философов это катастрофа, они видят в этом угрозу для человеческой истории и предрекают эру трансгуманизма. А какой прогноз можете дать вы? Что с нами будет, если науки не соединятся с другими видами познания, как было прежде, и если центром нашей интеллектуальной жизни останутся чисто утилитарные технические задачи?

Отрыв современной науки и технологий от духовного знания был немыслим еще 300 лет назад, когда все было едино, — вспомним того же мистика и богослова Исаака Ньютона. Раньше я бы сказал — и это было бы банальностью, — что это колоссальная трагедия, которая приблизит конец человечества. Но сейчас я думаю, что подлинное синтетическое универсальное знание о мире ушло в подполье, оно просто себя не декларирует. Это не значит, что его нет. Оно спокойно смотрит на то, как передний край науки ведет мир к краю пропасти, прекрасно осознавая, почему и зачем это происходит. И имеет по этому поводу свои решения. Впрочем, может быть, я и не прав.

Беседовал Алексей Черников

Свежие комментарии