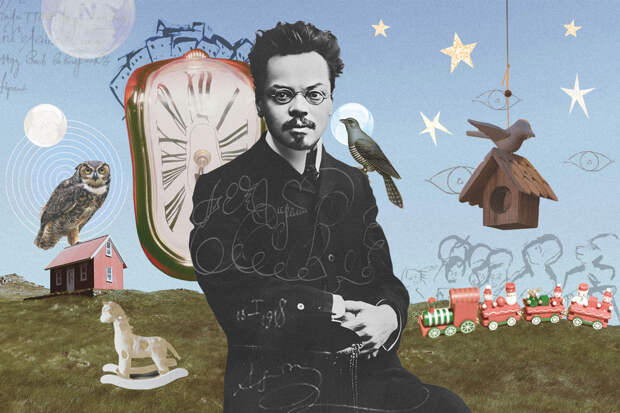

6 июля 1877 года родился Алексей Ремизов — один из самых странных русских писателей дооктябрьской России и парижской эмиграции, создатель метода сновидческого письма и художник. Он утверждал, что видит изнанку мира, обвешивал свой кабинет игрушками, придумал обезьяний язык и считал сон окном в другое измерение.

Как его сновидения стали отдельным жанром литературы — в материале «Сноба».

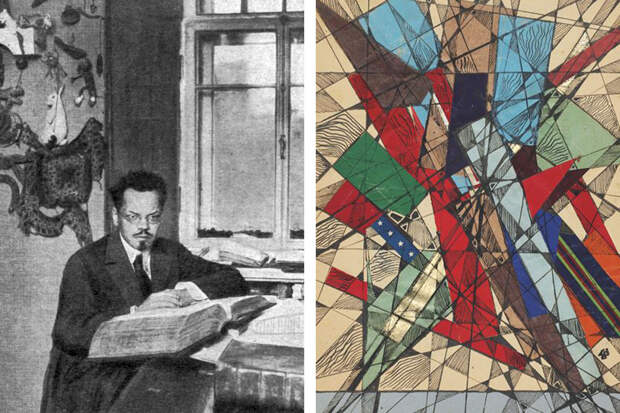

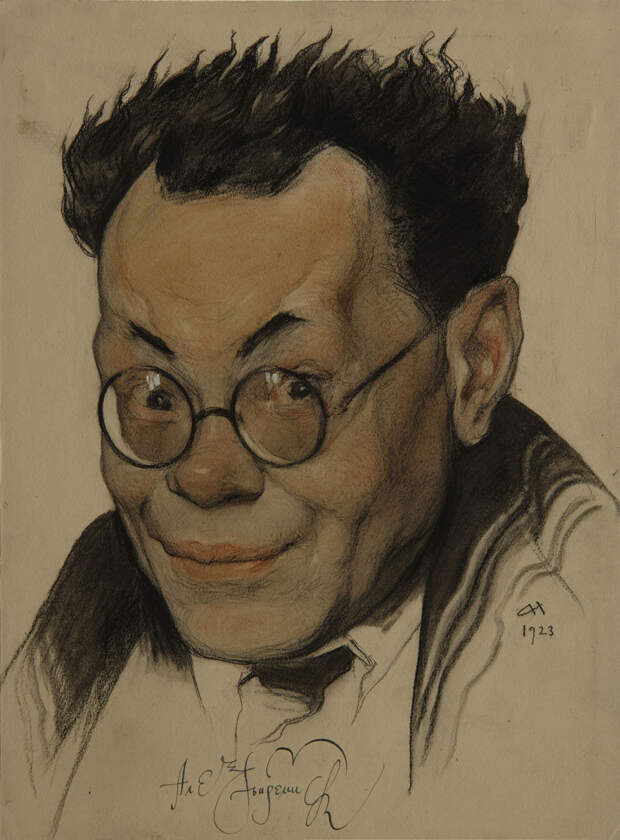

Он называл себя «канцеляриусом Обезьяньей Великой и Вольной Палаты», был маленького роста и худощавого телосложения, носил очки в толстой оправе, потому что с раннего возраста страдал сильной близорукостью, писал, стилизуя речь под допетровскую эпоху, и с детства рисовал «испредметных» (выходящих из предметов) существ. Это были не то чертики, не то бесформенные субстанции и блики, что может видеть глаз полуслепого ребенка. Он и был таким слепышом: родители долго не замечали, что Алеше нужны очки.

Все дело в том, что рос он, как и остальные дети купца Ремизова, больше самостоятельно, чем под присмотром родителей. Мать была девушкой из культурной семьи, увлекалась нигилизмом. Назло человеку, которого любила, вышла замуж за галантерейщика Ремизова, родила ему пятерых детей, а потом ушла от мужа без объяснения причин. Братья матери, красильщики, поселили ее с детьми на территории фабрики, в одном из корпусов, там и прошло детство будущего писателя.

В возрасте двух лет, играя, одетый, по дореволюционной традиции, в девичье платьице, он упал со шкафа и ударился лицом о железную печку, сломал нос и рассек губу. Так и запомнил себя — мальчиком в женском платье и с кровоточащим носом:

«…весь измазанный липкой кровью, в первый раз увидел нашу пеструю детскую, а в раскрытое окно синюю грозовую тучу над белой колокольней Андрониева монастыря. Боль, окрашенная кровью…»

Мастерские, запах краски, народные промыслы и первое знакомство с болью он опишет потом в автобиографической книге «Подстриженными глазами», что выйдет в Париже в 1951 году.

В купеческой среде Замоскворечья читали дома вслух старые Четьи минеи, где мученик Меркурий шел, держа в руках свою отрубленную голову, и «любезно лобызал ее», рассказывали страшные сказки и чудесные истории, где главными героями были древние чудища какой-нибудь старинной «Александрии» или «Шестоднева», или люди с песьими головами. В дом образованной матери приходили искусствоведы, дядя дружил с профессорами и историками, в то время как во дворе постоянно были какие-то богомолки, хлысты и староверы.

Потому и начал писать он очень рано. В семь лет со слов няни сочинил первый реалистический рассказ о пожаре в деревне. Позднее работа с «чужим словом» трансформировалась в особую авторскую манеру — творчество «по материалу».

Живописи его отдали учиться в школу зодчества в Замоскворечье, где натуралистичность была главным методом. Из-за плохого зрения у мальчика получалось совсем не то, что требовали учителя, думали — живописцем ему не стать. Об этом Алексей Ремизов писал так:

«Если пристально вглядываться в какой-нибудь предмет, то этот предмет или фигура начинает оживать, вот что я заметил: из него как будто что-то выползает, и весь он движется. Я рисовал этих движущихся “испредметных” — с натуры».

Миф и сказка — сны народов

Перед тем как обрести известность в кругах русских символистов, он оканчивает московское Александровское коммерческое училище и поступает на физико-математический факультет Московского университета. В эти годы по ошибке он попадает под арест за участие в демонстрации и на шесть лет отправляется в ссылку на север России, в Пензу, Вологду и Усть-Сысольск. Там знакомится с Всеволодом Мейерхольдом и социалистами Николаем Бердяевым, Анатолием Луначарским и Борисом Савинковым. Этот этап своей жизни Ремизов описал позже в романе «Иверень», в главах «Розовые лягушки» и «Северные Афины». Однако отличительной чертой писателя стали вовсе не сюжетные произведения, а те, в которых главным героем становится народная речь, осколки мифов в человеческом сознании.

Вот почему у многих современных читателей язык и образная система Ремизова вызывают недоумение или непонимание. Вот, например, из первой книги сказок «Посолонь», 1907 год:

«Выползла из-под дуба-сорокавца, из-под ярого руна сама змея Скоропея. Переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов — пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцем. Скликнула-вызвала Скоропея своих змей-змеенышей. и они — домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные приползли из своих нор. Зачесал Черт затылок от удовольствия. Тут прискакала на ступе Яга. Стала Яга хороводницей. И водили хоровод не по-нашему. — Гуш-гуш, хай-хай, обломи тебя облом! — отмахивался да плевал заплутавшийся в лесу колдун Фалалей, неподтыканный старик с мухой в носу. А им и горя нет. Защекотали до смерти под елкой Аришку, втопили в болото Рагулю — пошатаешься! — ненароком задавили зайчонка».

Строится эта книга на материалах апокрифов, заговоров, сказок, обрядов и игр и композиционно воспроизводит славянский календарно-обрядовый цикл.

Как заметил философ Иван Ильин, «чтобы читать и постигать Ремизова, надо “сойти с ума”. Не помешаться, не заболеть душевно, а отказаться от своего привычного уклада и способа воспринимать вещи. Нет ничего удивительного в том, что многие читатели изнемогают, не умеют так перестраиваться, не справляются с этой задачей и откровенно говорят, что они “Ремизова не понимают”».

Там, в ссылке, возможно по причине плохого зрения, он все больше прислушивается к речи северных народностей, убеждаясь, что коллективное бессознательное — это единое поле, где через рассказы обычных людей прорастают отголоски славянской мифологии.

В одной из последних дневниковых записей Ремизов писал: «Сказка и сон — брат и сестра. Сказка — литературная форма, а сон может быть литературной формой. Происхождение некоторых сказок и легенд — сон».

Через сон, считал он, открывается обратная сторона вещей и тайные, заглушаемые будничностью, связи между предметами и явлениями. Позже эта мысль выльется в книгу «Подстриженными глазами». Ремизов избрал этот странный образ подстриженных глаз, с одной стороны, как символ собственной близорукости, с другой — эпитет относится к мифу. Подстриженные глаза — глаза, на которые накинуто покрывало Майи — покрывало обыденности, потому человек не видит сути вещей. Это, пожалуй, ключевая метафора жизни Ремизова — видеть мир преломившимся, лукаво искаженным.

«В снах ведь не одна только путаница жизни, не только откровение или погодные назнамена́, но и глубокие, из глуби выходящие, воспоминания», — писал он.

В сборнике «Огонь вещей» встречаем похожую мысль:

«Всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне».

Позже Марина Цветаева, познакомившись с ним в эмиграции, напишет, что это настоящий русский народный писатель, человек, который для нашей культуры делает намного больше революционеров и общества сохранителей языка.

Коловертыши, кукушкина комната и обезьяний язык

В авторской сказке, разумеется, помимо ремизовской мысли о снах и коллективном бессознательном, первостепенен элемент игры, детскости. По сути, это был большой ребенок, человек, сумевший сохранить незамутненное восприятие красоты мира и возможность полета фантазии.

Из воспоминаний современников известно, что Алексей Ремизов «играл» всю жизнь, точнее, жил в такой реальности, где игра оказалась естественнее голодных революционных лет в Москве и полунищенского существования в Париже. В сказке «Коловертыш» из книги «Посолонь» мы знакомимся с персонажем славянской низшей мифологии Коловертышем. Это помощник ведьмы, согласно поверьям Тамбовщины:

«На крыше сидела серая сова — чертова птица, а у курьей ноги, у дверей, пригорюнясь, сидел Коловертыш: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом... Это зоб, туда он все собирает, что ведьма достанет: масло, сливки — и молоко, всю добычу. Наберет полон зоб и тащит за ведьмой, а дома все вынет из зоба, как из мешка, ведьма и ест: масло, сливки и молоко...»

В Париже, в комнате, где жил и работал Ремизов, повсюду были развешаны самодельные (из ниток) паутинки и игрушки. В том числе и Коловертыш. В кабинете были часы с кукушкой, и он назывался «Кукушкина комната», то есть это была ее комната, а не кабинет Ремизова, а он всего лишь был при ней.

Многие коллеги по цеху не понимали Ремизова. В 1923 году, планируя поездку в Берлин, где тогда жил Ремизов, Марина Цветаева писала Александру Бахраху: «Одна я к Ремизову не могу: угнетают и одуряют игрушки, которые с детства ненавижу. Угнетает жизнь в комнате, помимо человека, угнетает комната…» Однако высоко ценила его творчество, чувствовала родственность поэтик.

Принципиальный уход от натурализма в сторону народной речи и культуры был частью мировоззрения. В противовес революционным манифестам в 1917–1921 годы Ремизов создает литературную игру, которая объединила многих представителей модернистских течений. Игра называлась «Обезьянья Великая и Вольная Палата».

Исследователь Елена Рудольфовна Обатнина писала: «Возникшая из детской забавы, Обезьянья Великая и Вольная Палата соединяла реальность с воображением и импровизацией; ее игровая условность ничуть не умаляла серьезности и конкретности самой жизни. Автор отвел себе в этом фантастическом пространстве скромную роль секретаря и хроникера — “канцеляриуса”. Каждый посвященный в члены общества (среди которых были самые яркие представители литературно-художественной элиты Петербурга, Москвы, а затем и эмиграции) удостаивался “обезьяньей награды” — грамоты, знака или ордена за особые заслуги и специального звания или должности».

Словами из этого придуманного обезьяньего языка он называл целые книги. В «Конституции», опубликованной в книге художественных воспоминаний Ремизова «Взвихренная Русь», есть упоминание о трех «обезьяньих словах»:

«Ахру» — огонь.

«Кукха» — влага.

«Гошку» — еда.

Эти слова — часть пародийного словаря вымышленного языка, который одновременно выполняет функции перечня терминов, заклинания и слитного моностиха.

Жизнь есть сон

В эмиграции Ремизов много пишет, изобретая новый вид мемуаров, где переплетаются сон, реальность, выдумка и анекдот. Там же выходит его книга воспоминаний «Взвихренная Русь» — о революционной России и писателях близкого круга через сны. Продолжает перерабатывать сказки, занимается древнерусской литературой.

Много рисует. Сохранились книги с его собственноручными иллюстрациями. Графику Ремизова — таинственную, тугую, плотную — очень ценили профессиональные художники, в том числе Пикассо. Удивительно твердая линия, путаница древних букв — ремизовская рука узнается сразу, если хоть раз довелось посмотреть на его работы. Когда у него совсем не было денег, а книги не издавали (за двадцать лет, с 1931 по 1953 год, не вышло ни одной книги), он делал на продажу рукописные альбомы.

Все это — своеобразный уход от действительности. Причем не факт, что намеренный: зрение упало до 15 диоптрий и продолжало портиться. В старости он целиком полагался на друзей и зависел от них. И такие друзья у него были, притянутые к нему крепко, привязанные не только его талантом, его местом в литературе, но и его кроткой человечностью и неподдельным обаянием. Друзья создали для него издательство, читали ему вслух — сам читать не мог, записывали под его диктовку.

Он не изобретал метода сновидческого письма. Просто записывал сны как часть собственной действительности, литературно обрабатывал их, и получалось новое художественное высказывание. Сдвинутая оптика, под которой лучше виделась суть вещей.

Когда в 1954 году, благодаря усилиям преданных Ремизову друзей, в Париже вышла книга «Огонь вещей. Сны и предсонье», в ее появлении рецензенты увидели своего рода постскриптум к отшумевшей за два года до этого столетней годовщине со дня смерти Н. В. Гоголя. Это сборник текстов (назовем так, потому что к ним не подходит ни одно жанровое определение), в основе которых исследование природы художественных снов, «сновидческих драм». В них автор отождествляет сновидения с творческим процессом и предлагает оригинальную интерпретацию литературного наследия писателей, подобных себе, то есть «сновидцев» — Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Достоевского.

Например, о Гоголе он пишет через сны его героев. Получается особый вид литературоведческой статьи, где за основу взят ненаучный метод исследования. Вот, например, отрывок из сна, который мог бы сниться кузнецу Вакуле из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»:

«В Тысяча и одной ночи в рассказе о Абу-Мухамед-лентяе описан полет: “Марид полетел со мной по воздуху и земля скрылась от нас. И я увидел звезды, подобные твердо-стоящим горам и услышал славословие ангелов на небе. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде курдов со светящимся лицом и в руках у него был дротик, от которого летели искры”. Наваждением Пацюка набожный Вакула летит на черте. На мариде или на черте, на небесах все та же “дрянь”, как и на земле: зеленое курдов и метла возвращающаяся порожнем. Воздух в легком серебряном тумане прозрачен, серебро наваждений. Сон был очень крепкий: зарывшись в сено, Вакула проспал до обеда».

В «Соннике» Ремизов так объяснил природу отношений «сна» и реальности: «То, что называется “фантастическим”, – это вовсе не призрачная, не “деформированная” реальность, а существующая самостоятельно и действующая рядом с осязаемой реальностью Есть “большая реальность” жизни: жизнь не ограничивается дневными событиями трехмерной реальности, а уходит в многомерность сновидений, равносущных и равноценных с явью». А до этого несколько ранее он цитирует из В. В. Розанова: «Мы видим сны: но как они милее действительности! Мы грезим, и грезы милее жизни. Но ведь без грез, без снов, без “поэзии” и “кошмаров” вообще, что был бы человек и его жизнь? — Корова, пасущаяся на траве».

На заре жизни, после смерти жены — палеонтолога Софьи Павловны (в девичестве Довгелло), будучи уже стариком, он напишет:

«Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, меня окутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия — это только мой волшебный сон».

В его произведениях трудно провести грань между миром снов и миром реальным: они постоянно сливаются. Поэтому часто и рассказы, и отдельные эпизоды из книг свободны от законов логического мышления: рассказы похожи на сны, а сны — на рассказы.

В наше время при доме Лосева на Арбате каждый год проходит литературная премия под названием «Сновелла». Она учреждена с целью объединения писателей-сновидцев. По итогам выходят печатные сборники, победители получают денежное вознаграждение. «Сновелла» — термин относительно новый, жанровое ответвление от сновидческого письма.

За рубежом тоже много писателей-сновидцев: самые яркие представители — сербы Милорад Павич и Горан Петрович. Но сон долго был только частью повествования, имел четкие границы, логику, сюжет. Только со временем оказалось, что сон сам по себе, с его алогизмами и недосказанностями, может быть художественным произведением и даже целым методом. Этим открытием мы и обязаны Алексею Ремизову.

Подготовила Марина Марьяшина

Свежие комментарии