В онлайн-кинотеатре START вышел многосерийный исторический кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с Юлией Высоцкой и Юрой Борисовым в главных ролях. Особая роль в нём отведена образам героев — их характеры раскрываются не только через диалоги, но и через костюм. О стилизации эпохи, поисках образов, хитром демократизме Кончаловского, шляпках как самостоятельных персонажах и подлинных фактурах в кадре «Сноб» поговорил с художником по костюмам Дмитрием Андреевым.

Дмитрий, как вы сами формулируете: что делает художник по костюму?

Мы помогаем актёру и режиссёру сформировать образ персонажа. Помогаем внешне его слепить.

Какой порядок действий, когда вам ставят задачу создать костюм?

Как правило, нужно учитывать массу вводных. Сначала идём к режиссёру, слушаем его, узнаем его видение, взгляд на вещи. Дальше — художник-постановщик, замешиваем цветовую палитру по его замыслам, ведь цвет — главное. Форма и силуэт появляются позже. Затем в этот компот добавляем мнение и планы оператора-постановщика. И уже потом мы всё это солим своими желаниями, представлениями об образе. Вот такой непростой замес, но могу сказать, что в нашей работе важнее всего, чего хочет режиссёр.

Уже можно посмотреть первые серии сериала «Хроники русской революции», в котором вы выступаете художником по костюмам. Расскажите, какие задачи перед вами ставил режиссёр Андрей Кончаловский?

С Андреем Сергеевичем мы работаем долго, больше 10 лет. Знаете, он никогда не даёт конкретных задач, больше наговаривает, рассказывает — это может не касаться напрямую костюма. Андрей Сергеевич рассказывает какие-то истории, байки, исторические анекдоты, цитирует что-то, так он нас направляет, настраивает.

Видит наброски, может говорить «да», или «нет», или «ещё подумайте, поищите». Он отличается от многих режиссёров именно тем, что даёт возможность художнику высказаться самостоятельно. Ему важно, чтобы мы не просто выполняли задачу, а привнесли что-то своё, чтобы мы были сотворцами, соратниками.

Случаются ли споры с ним?

В каких-то моментах, деталях он может не согласиться и сказать: «Ты художник? Ты будешь отвечать за это головой». Я обожаю Андрея Сергеевича за демократизм, который он пропагандирует. Хотя это хитрый ход. Он «сманивает на свою сторону» так, что ты начинаешь видеть историю его глазами. В этом весь фокус и его секрет.

Сложностей не было?

Были споры о костюмах массовки. Андрей Сергеевич мог позвонить мне ночью и сказать: «Старик, я хочу, чтобы завтра было 30 человек вот в такой-то форме». Я ему говорю: «Но это невозможно! Где это взять?! Тем более завтра». Андрей Сергеевич: «Но, старик, мне это неважно. Ты же знаешь, как я снимаю — только головы, всё будет в темноте и изображение чёрно-белое. Ну, старик! Ну, старик!» При этом я-то знаю, что он снимает минимум на 12 камер. Будет видно всё. И там сцены по 700 человек, и всех надо одеть. Нужно либо разнообразие, либо, наоборот, какое-то единообразие в костюмах. Взять их быстро неоткуда. Значит, либо шить, либо этой сцены в принципе не будет. При этом мы с моим коллегой Константином Мазуром, который занимался одеждой персонажей второго плана, хотим, чтобы это выглядело добротно в кадре, поэтому, работая на проекте, я сильно нервничал, буквально бегал по потолку. Но как-то вроде бы мы справились. Ляпы наверняка где-то будут видны. Одна надежда: не в том количестве, в каком я себе это знаю и представляю.

Насколько костюмы в «Хрониках русской революции» соответствуют реалиям эпохи? Вы в принципе допускали условность, стилизацию?

Обязательно! Я люблю стилизацию. Например, героиня Юлии Высоцкой — Ариадна Славина — не вписывается в общую систему персонажей картины. Когда мы только начали разрабатывать её образ с Кончаловским, он сказал (мне кажется, для вашего издания это будет симпатично): «Запомни, этот персонаж — сноб. Она снобка». Что он имел в виду, до сих пор точно не знаю, но догадываюсь, что эта женщина будто бы немножко над всем: ей плевать на то, что о ней подумают, плевать на высшее общество.

Я понял, что героиню Высоцкой нужно вырывать из общего контекста, и одел её фактически по моде на 20 лет вперёд — это как раз стилизация. Если идёт 1905 год, то она у нас одета где-то по моде 1910-х. И так далее, по ходу сериала Ариадна всё дальше и дальше убегает в своих костюмах, к концу фильма она уже носит вещи 30-х годов. Где-то даже мужские — пальто, пыльник. Я знаю, что это не вполне правда, но не постеснялся так поступить, потому что, думаю, именно это имел в виду Андрей Сергеевич.

Особое внимание привлекает шляпка Ариадны. Шляпки в сериале — отдельная эстетическая история?

Кино — это искусство крупного плана, и, безусловно, шляпка там один из главных персонажей. Их я предпочитаю делать сам, руками, используя антикварные перья, цветы. Шляпки — моя большая любовь. Все мои помощники знают: за любое помятое перо на шляпке — убью!

Шляпку героини Юлии Высоцкой я сочинял сутки. Сам драпировал, потом прилаживал вуаль — c ней всё непросто, потому что нужно было, чтобы в кадре актриса её красиво подняла. Мы это репетировали полдня. Надо было так наколоть вуаль, чтобы Юлия могла поднять её легко и непринуждённо.

Вы рассказывали, что учите актёров «носить костюмы». Юру Борисова тоже пришлось учить?

С Юрой мы общались крайне мало, потому что с ним не нужно долго говорить. Когда мы только познакомились, я подумал: «Парень из нашего двора», — но вдруг он надевает мундир, и я вижу, что Юра чувствует выправку, держит спину, грудь.

Были какие-то кратковременные примерки — он, ни слова не говоря, всё мерил. Я только обозначал, что хотел бы от того или иного костюма. А дальше он сам плыл, без моих подсказок. Сейчас я смотрю первые четыре серии и поражаюсь тому, как он меняется относительно каждого костюма, как он органичен. Юра, конечно, очень пластичный актёр.

Так много вкладывается сил и времени в создание костюмов. А что происходит с ними после того, как проект заканчивается?

Это печальная история шекспировского масштаба. Часто бывает, что костюмы после съёмок сжигают, потому что их надо определённым образом хранить, а продюсеры в это финансово не хотят вкладываться. Бывает ещё, что продюсеров, знаете, «душит жаба», кто-то забирает костюмы к себе, хранит где-то на даче, и там в гаражах всё это гниёт.

Была ещё история, когда мы работали над «Хрониками» и хотели что-то взять из сданных нами ранее костюмов. Мы приходим за ними, а нам говорят: «Товарищи, ваших костюмов уже нет». Оказалось, случился потоп, и костюмы сгнили.

Ужас какой!

Да. Сейчас, слава богу, есть Мосфильм: часть костюмов с «Хроник» мы передали туда. Часть передали на START. Что-то было подарено Юлии Высоцкой. Что-то я забрал себе в коллекцию.

Вы работали над такими крупными проектами, как «Государь», «Лермонтов», «Хроники русской революции», «Жена Чайковского», «Союз спасения»... Где-то вы даже числитесь единственным художником по костюмам. В чём секрет этой вашей незаменимости?

Надо начать с того, что я закончил школу-студию МХАТ. Там мне привили любовь к историческому костюму. Я не так много работал с современной картиной, у меня в основном «историчка». Мне это интереснее, вкуснее. А есть художники, которые боятся «исторички», потому что где такое шить, где взять в прокат? Никто не знает. А у меня есть нужные связи, есть отличнейшие мастера, с которыми я работаю очень давно, есть своя хорошая коллекция подлинного исторического костюма с начала XIX века.

Я коллекционирую не для того, чтобы это где-то демонстрировать, как делает, допустим, Саша Васильев. А чтобы показывать мастерам, как это всё сделано: какие складки, какие швы, какая внутренняя обработка. Учусь сам и учу других на примере. Я это всё безумно люблю. В этом я как рыба в воде. Наверное, поэтому с 2000-х годов мне повезло попасть в историческую воронку, и дальше меня уже стали приглашать в разные проекты.

Над какой картиной вам больше всего понравилось работать?

(Смеётся.) Это как спросить: «Кого ты больше любишь — маму или папу?»

У меня есть такой разряд, называется «нестыдное кино». И туда картин 7–8 попало. Вы их отчасти перечислили. Конечно, все фильмы Андрея Сергеевича Кончаловского — это «нестыдное кино». Потом «Жена Чайковского» — обязательно. «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Мне даже говорили, что кто поработал над этим кино, может уже спокойно умереть и ничего не делать, потому что оно вошло в анналы.

Самые первые свои картины смотреть вообще не могу, потому что это всё дилетантски и ужасно. Даже не хочу включать их в послужные списки. Это была моя учёба. Учёба, проходившая, увы, на практике.

Как, на ваш взгляд, изменилась культура костюма в кино по сравнению с советским временем? Тогда делали лучше или просто по-другому?

Я могу долго петь оды художникам советского кинематографа, они из ничего изобретали волшебные костюмы. В то время царила плёнка, и она изрядно спасала нас, художников, потому что какие-то вещи на плёнке не считываются. Ты думаешь, что перед тобой неимоверно дорогая чудесная парча, а на самом деле это просто рубище, расписанное красками и расшитое какими-то камушками. Художники советского периода знали все эти законы, но для меня они всегда были магами.

Сейчас кино поменялось, в полную силу вошла цифра, и тут считывается любая фальшь. Я пропагандирую подлинные фактуры на экране, потому что понимаю, что современный человек может доверять картине, героям, только если не чувствует фальши, в том числе видит подлинные вещи.

Меня многому научила мой мастер по школе-студии МХАТ — Элеонора Маклакова. Она недавно ушла от нас. И конечно же, пример для меня — мастер с большой буквы, европейский художник Пьеро Тоси. Человек, который работал с большими режиссёрами итальянского, французского кино — Висконти, Болоньини, Пазолини. Его линию я пытаюсь продолжить в нашем отечественном кинематографе. Оба мастера брали современную фактуру, современную ткань и дальше наполняли её антикварными фрагментами, тюлем, перьями, и костюм вдруг начинал дышать жизнью из прошлого.

Есть ли у вас любимый костюм из созданных вами за всю карьеру?

Любимые костюмы, скорее, чужие, которые я коллекционирую. Но есть один мой костюм, который я очень люблю — чтицы в исполнении Светланы Немоляевой из «Мешка без дна». Я часто показываю его на выставках. Все просят его показать.

Как бы нескромно это ни звучало, я люблю все свои костюмы из фильма «Печорин». Они трепетные, нежные, и все думают, что это подлинные антикварные вещи, но на самом деле они очень тонко сделаны из современных тканей и фактур с добавлением антикварных фрагментов.

Интересным получился костюм царевны из «Мешка без дна», которую играла Елена Морозова. Он тоже постоянно кочует по выставкам. Ну и, пожалуй, на этом можно пока закончить. Хотя на самом деле список можно продолжать.

Что вас вдохновляет в работе над костюмами?

Многогранность персонажей, для которых я создаю костюмы. Допустим, у меня уже третья картина, посвящённая Петру I. Казалось бы, что там ещё можно нового сказать? И каждый раз я говорю себе: «Андреев, ну-ка, над чем ещё тебе было бы интересно тут поработать?» Понятно, что тема Петра достаточно глубокая, можно пойти в разные стороны.

Сериал «Тобол» — это история в основном про Тобольск и немножечко про Петербург. Там Пётр воспринимается канонически. Его нужно показать как конфетку. Значит, создаём в основном парадные костюмы. А сериал «Государь» — это совсем другой Пётр, здесь показана его история на протяжении более сорока лет, поэтому он не парадный. С парадом я уже наигрался, так что сам себе сказал, что в этом фильме Пётр у меня труженик-плотник, человек дела, поэтому давайте мы про парад будем говорить поменьше. Каждый раз я пытаюсь себя будоражить тем, что придумываю зерно роли и от него отталкиваюсь — по Станиславскому. Кроме того, меня мотивирует желание каждый раз удивлять чем-то зрителя.

Интересно, что такой вклад в характер персонажа может внести желание художника по костюму.

Такое очень часто происходит. Даже актёры говорят: «Спасибо вам, такой костюм создали, что уже и играть ничего не надо». Но это, кстати, сомнительный комплимент.

Почему сомнительный?

Потому что я всегда за то, чтобы дать актёру возможность высказаться самому. Если художник создал такой костюм, который говорит сам за себя, тогда это плохой костюм. Как нам однажды в школе-студии сказал Сергей Юрский: «Никогда не доигрывайте костюм хорошего актёра. Лучше отойдите в тень, дайте ему это сыграть». По этому принципу я и пытаюсь работать.

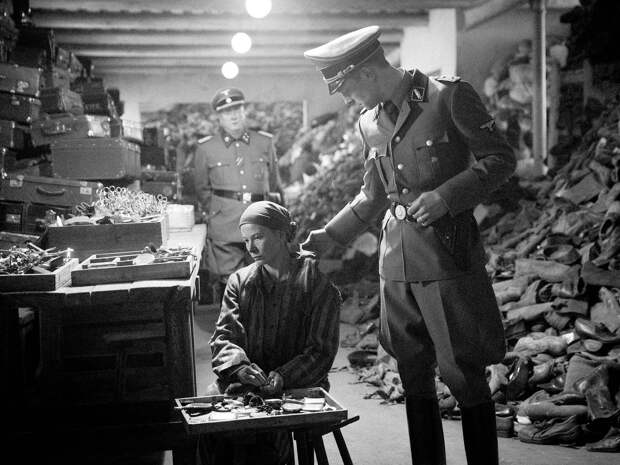

Когда мы с Андреем Кончаловским начали работать над фильмом «Рай», он сказал: «Сделай мне так, чтобы костюма в кино я не видел». Это значит, что костюм должен быть настолько органичен, чтобы он не мешал восприятию, чтобы человек, выйдя из зала, даже не вспомнил, во что персонаж был одет. Это высшая похвала для художника, если зритель видит актёра, но не видит костюм. И мне кажется, я немножко владею этой техникой. Чуть-чуть.

Есть ли материалы или элементы из прошлого, которые сегодня невозможно воссоздать, потому что они просто больше не существуют?

Наша главная боль — это обувь. Такого качества колодок и строчек, какие были в 1900-х, вы сейчас не найдёте. Как бы мы ни старались это воспроизвести оборудованием, казалось бы, двадцать первого века, не получается. Современная игла не даёт ту мелкую строчку, которая была тогда на обуви. Но сейчас и нога совсем другая. Женская нога стала мужской. Раньше колодка воспитывала ногу, размер был 32–34-й. Сейчас нога совершенно расхлябанная — 41–42-й размер у женщин. Поэтому я прошу, чтобы не показывали женские ноги крупным планом, потому что всё это не то, всё это уже неправда. То же касается и перчаток. Современная рука еле-еле влезает в те самые изящные бальные лайковые перчатки, потому что пальцы стали длиннее чуть ли не в два раза. Актрисы жалуются, что у них не сгибаются пальцы в старинных перчатках, поэтому приходится заказывать аналоги.

Если бы вы могли создать костюмы для любого исторического периода, какой бы выбрали?

Неизбывная тема, которую я хочу сделать по-настоящему, — это Екатерининская эпоха. Мне кажется, никто из российских художников ещё не достиг того уровня в её передаче, чтобы я насладился и сказал: «Да, он сделал то, чего бы я не сделал никогда». Я хочу работать с этой эпохой самостоятельно — она безумно красивая, роскошная. Но пока в руки не идёт.

Беседовала Анастасия Чиркашенко

Свежие комментарии