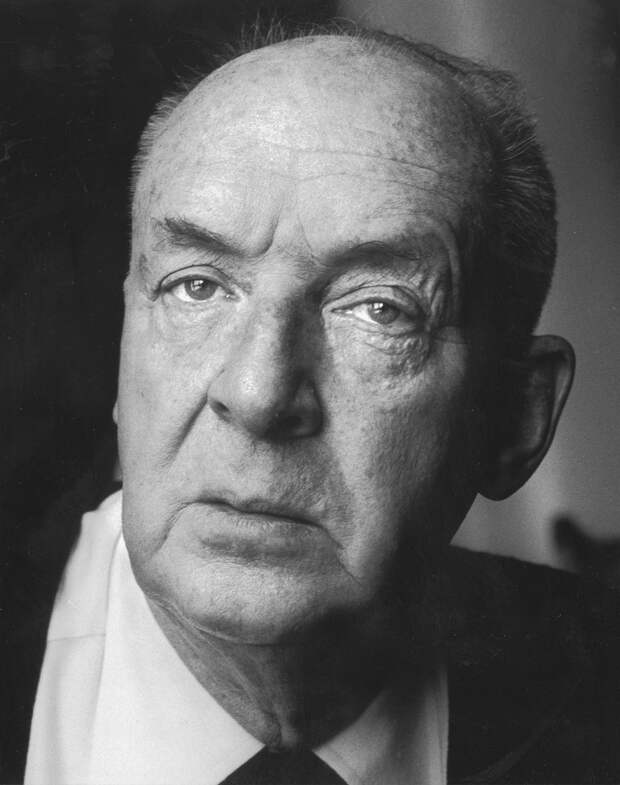

Поэт, историк литературы Валерий Шубинский — о том, чем интересна «вторичная» поэзия Набокова, как она связана с его прозой, что связывает Набокова с Суперменом и массовой культурой и можно ли обвинить его в безвкусности.

Распространено отношение к стихам Набокова как к чему-то вторичному на фоне его прозы и поэзии его современников — в качестве главного «соперника» упоминают обычно Ходасевича. Во-первых, чем стихи Набокова могут быть интересны сами по себе?

«Сами по себе» интересны любые, даже второстепенные поэты, если у них есть какой-то небанальный внутренний поворот, какая-то своя нота. У Набокова в стихах зрелой поры она связана с влиянием его прозы. Во многих стихах он мыслит и видит объект именно как прозаик, но прозаик великий. С другой стороны, в стихах, именно потому, что они проще, виднее его скрытая человеческая уязвимость, на самом деле очень трогательная... И, наконец, само сочетание влияний на его стихи (Ходасевич плюс Пастернак) тоже нетривиально.

Во-вторых, раз уж мы затронули тему «соперничества» и иерархий, интересно узнать вот что. С одной стороны, вы часто говорите, что поэзия — это не спорт, и в ней нет проигравших. С другой — не спорите с ранжированием авторов на первостепенных и второстепенных. Куда отнесете Набокова-поэта?

Конечно, как поэт он не в первом ряду, и он сам это понимал.

А что позволяет определять масштаб поэтов таким образом? Ведь не «степень влияния» на литературный процесс и не «новаторство», о чем так любят говорить многие критики.

Количество первоклассных (или, по крайней мере, доведенных до определенной степени совершенства) текстов и то, составляют ли они какое-то единство, которое суверенно — что называется, ни с кем не спутаешь. То, в какой степени за стихами слышится засловесный гул, и то, в какой степени он свой, не общекультурный. Крупный поэт приносит что-то, без чего уже нельзя обойтись, раз оно сказано (а прежде не знали и обходились). Вот у Поплавского множество недостатков, но он есть, и его не объедешь. Владимир Смоленский хороший поэт, но его могло не быть, и ничего бы не изменилось.

Набоков страстно клеймил словом «пошлость» все проявления массовой культуры и вообще любил посудить о людях и вещах с позиций «хорошего вкуса». Только вот его «хороший вкус» зачастую сам кажется эталонной пошлостью: Набокова очень легко обвинить в изобильной витиеватости, игре, ловкачестве, в том, что он постоянно изображает из себя существо не от мира сего. Чего стоит его псевдоним Сирин или хотя бы одни эти строки: «Бывают ночи: только лягу, // В Россию поплывет кровать». Как это правильно понимать — как безоглядный художественный аристократизм, как артистическое лукавство или как глухоту?

Мне не кажутся эти строки безвкусными. Это очень простодушное, прямое раннее стихотворение. И псевдоним он себе тоже придумал смолоду и не от большого ума, на мой вкус. Что правда — что в некоторых не самых удачных произведениях беспрерывная акробатика со словом и образом ведет у него к некоторой духоте. Но в лучших — нет. Что до его высокомерия и желания всему раздавать оценки, то оно было защитной маской. Он был на самом деле довольно хрупкий и уязвимый человек.

А надо ли вообще судить литературу, вооружившись «хорошим вкусом»? В каких случаях он точно сделает невозможным адекватное восприятие искусства — и откуда он вообще растет, этот «хороший вкус»? Люди, считающие свой вкус таковым, уверяют, что он у них развился благодаря литературе. Но я сомневаюсь, что литература (и особенно поэзия) с ним коррелирует.

Вкус — это камертон, работающий в определенной эстетической системе. Он не универсален. Вспомним Костю Ротикова (второстепенный персонаж книги Константина Вагинова «Козлиная песнь», искусствовед, коллекционирующий «безвкусицу». — Прим. ред.), который думал о том, что есть безвкусица в традиционном китайском или африканском искусстве. Это, я бы сказал, прикладное эстетическое чувство. Оно нужно, но не надо его абсолютизировать.

У Набокова есть цикл своеобразных лекций по русской и зарубежной литературе. В них высказано множество противоречивых вещей. Как стоит подходить к изучению и интерпретации классики, чтобы не множить иллюзии на ее счет и глубже понимать авторскую волю, если ты не академический филолог? Можно ли верить таким, как Набоков, в их выводах и оценках?

Верить никому не надо (мне — можно, добавил Мюллер). Но знание того, что Набоков думал о Гоголе или Джойсе, помогает уточнить координаты на эстетическом поле и в итоге узнать что-то новое и о Набокове, и о Гоголе, и о Джойсе.

Набоков-поэт и Набоков-прозаик используют одни и те же методы и приемы? Насколько вообще взаимообусловлены этих две его ипостаси?

Я уже ответил. Сходства очень много (посмотрите такие стихи, как «Слава» или «Лилит»). Но «Отвяжись, я тебя умоляю….» в прозе он бы не написал. Слишком прямо, слишком открытое чувство.

Как смена языка (с русского на английский) повлияла на поэтическую эволюцию Набокова? Что он приобрел и что потерял, переключившись на англоязычное творчество и переводы?

Вероятно, он еще на одно деление отодвинулся от непосредственности восприятия. Хотя он жаловался на то, что много лет вырабатывал собственные языковые ходы — и все пришлось начинать с нуля. Я думаю, англисты лучше ответили бы на этот вопрос.

Набоков — первый русский (или просто первый) поэт, посвятивший стихи герою комиксов («Жалобная песнь Супермена»). Это случилось аж в 1942 году. Чем его заинтересовал Супермен? Почему вообще Набоков экспроприировал образы массовой культуры — неужели он все-таки серьезно относился к ней, чувствовал под ней какую-то метафизическую изнанку?Э

Это культурологическая игра. Масскульт — это материал, а не предмет диалога. Набоков говорил, что Супермен — это современная волшебная сказка, и был, разумеется, прав. У него был тогда восьмилетний сын, который читал комиксы. Кроме того, сильно подозреваю, что Набоков пародировал «Любовную песнь Пруфрока» Элиота.

Свежие комментарии