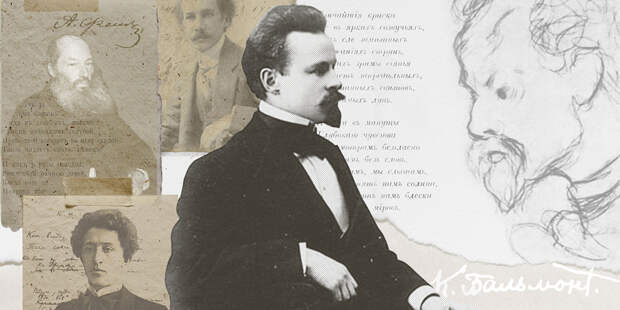

Поэт, историк литературы Валерий Шубинский — о том, что такое русский символизм, чем он отличается от французского, почему отечественных представителей направления принято разделять на «младших» и «старших», за что символистов обвиняют в пошлости и пустоте и чем русская литература обязана Бальмонту и его экзальтированным единомышленникам.

Кажется, символы, аллегории, скрытые и явные сравнения — это и есть базовый инструментарий любого поэта. Если всему этому было место даже в античности, почему принято выделять символизм в отдельное течение — и только с XIX века? Что в этом смысле отличает автора «Слова о полку Игореве», скажем, от Бодлера?

Бодлер себя символистом не называл. А когда появились символисты, они, собственно, и говорили, что опираются на опыт всей мировой культуры. Но для них принципиально важен был уход от традиционного для европейской культуры Нового Времени последовательного изложения и развертывания внятной авторской мысли. Символ — это был выход к иррациональному, первая попытка избавления от риторики, что вообще очень важно для модернистской поэзии.

Что такое «русский символизм» и чем он отличается от своего прародителя — символизма французского?

Различий больше, чем сходства. Французский символизм, провозглашенный в 1886 году, был (если говорить о поэзии) итогом нескольких десятилетий раннемодернистской поэзии, начиная с того же Бодлера. Учителями символистов были Верлен, Малларме, Рембо — но сами они себя так не называли. А в России все началось с того, что двадцатилетний Брюсов сказал: «Мы символисты». И началось активное освоение французского опыта, причем всего сразу — Верлен вперемешку с Парнасом. Над этим потом иронизировал Мандельштам.

Ну и, конечно, переосмысление собственного прошлого, новое открытие Тютчева, Баратынского… А потом пришли младшие символисты и наполнили все это мистическими и утопическими идеями, которых у французов, в общем, не было. С другой стороны, это все было в тогдашнем общеевропейском русле. Ранние Йейтс и Рильке не называли себя символистами, но типологически они очень близки.

Фета можно причислить к символистам?

С одной стороны, он делал то же, что Верлен в «Песнях без слов», но гораздо раньше: отказывался от логического раскрытия образа, сводил его к лирическому мотиву, мелодии — это то, что подхватили символисты. Но у него нет символистского двоемирия. Он посюсторонний. За то и любим.

Для русских символистов была чрезвычайно важна религиозная философия, особенно теории Владимира Соловьева. Какие именно его идеи их вдохновляли? И насколько далеко они ушли в своих поисках от «чистого» христианства?

Во-первых, не для всех, а только для «младших символистов» — Вячеслава Иванова, Блока, Андрея Белого… А о том, какие идеи — ну тут же целые монографии написаны, и десятки их. Логос, Вечная Женственность… Что такое «чистое» христианство, я не знаю. Церковное православие? Тогда вопрос точно не ко мне. Очевидно, все это не вполне ортодоксально. Блок и Белый были, как я понимаю, не особо воцерковленными людьми. Иванов закончил жизнь католиком, точнее, униатом.

Символизм и декаданс, на первый взгляд, не идут в отрыве друг от друга. Но почему тогда русский символизм такой жизнеутверждающий, витальный, ищущий пути к бессмертию? Вспомним стихи Бальмонта — «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…» или «Будем как Солнце!..»

Слово «декаданс» изначально было бранным, но те, к кому оно относилось, его восприняли и сделали самоназванием. Тут история примерно как со словом «квир» в более близкие времена. При этом под декадансом имелись в виду самые разные вещи — и далеко не в первую очередь уныние и нервное истощение.

Скорее — безнравственность, эксцентричность, манерность, «извращенность». Тяга к смерти и ницшеанское упоение жизнью и собой одновременно. Крайности, одним словом. Жизнеутверждающий Бальмонт, кстати, в 23 года бросался из окна, переломал все что можно и год провел в постели, а позднее был тяжелым алкоголиком. А Сологуб с его пессимизмом и мизантропией?

В чем разница между «старшими» и «младшими» русскими символистами? Насколько я понимаю, в Европе по принципу возраста представителей одного течения не разделяли.

Это было противопоставление не столько по времени дебюта (Иванов поздно, в 35 лет, выпустил первую книгу, но при этом был старше Брюсова и Бальмонта), а по отношению к целям направления. Для Брюсова, Бальмонта, Сологуба это был художественный метод. А для младших символистов — путь к раскрытию тайн бытия или прообраз всемирной мистерии.

Это все стало очевидным во время дискуссии о символизме в 1912 году, когда стало понятно, что направление, в общем, сделало свое дело — и оказалось, что разные его представители видели это дело совершенно по-разному.

Символисты писали и ритмизованную прозу (Белый), и верлибры (Блок). Получается, именно благодаря их опытам в русскую литературу пришел «свободный стих»?

Первый верлибр по-русски написал Фет в 1842 году. У Блока было два-три верлибра, но еще до этого Кузмин написал верлибром «Александрийские песни» — целую книгу. В целом эстетическая революция заключалась и в раскрепощении стиха, тут важную роль сыграл тот же Белый.

Чем еще наша литература обязана символизму?

Прежде всего, с него начался модернизм в русской культуре. Следующие поколения спорили с символистами, отталкивались от них, но они начали новый цикл, продолжающийся поныне.

Я сталкивался с мнением, что символизм и Бальмонт в частности — если и не худшее, что случалось с русской литературой, то уж точно самое пошлое, напыщенное и пустое. Символизм для нашей поэзии — это только промежуточный этап или все-таки что-то самоценное, действительно важное само по себе?

Слабой стороной русского символизма была его концепция жизнетворчества, восходящая, в сущности, к романтизму. Концепция поэта как мага и как исключительной личности, чуждой всему прозаическому, обязанной в каждый момент жизни переживать ощущения исключительной интенсивности и передавать их в творчестве. Это ни к чему хорошему не привело.

Но от символизма осталась лирика Блока и Анненского, «Петербург» Белого, «Мелкий бес» Сологуба, ну и — при хорошем отборе — по два-три десятка отличных стихотворений тех же Белого, Сологуба, Иванова… Бальмонт? И у него есть некоторое количество прекрасных стихотворений, в основном 1894–1903 годов, это было лучшее для него время. Потом он повторял себя, и гораздо бледнее. Брюсов интересен скорее исторически. Есть еще рано погибший Коневской… Ну а от какого направления остается больше?

В начале XX века в России символистов все уважали, но уже к 20-м отношение к ним было совсем другим. Почему символизм в исторической перспективе проиграл на фоне тех же футуристов, сюрреалистов, абсурдистов — буквально кого угодно?

Просто потому, что они были позже. Символизм — прошлое. Но его наследие живо. Ведь не случайно, например, престижная литературная премия конца XX — начала XXI века носит имя Андрея Белого.

Бальмонт прожил до 1942 года — а ведь мода на символизм любого извода прошла еще за четверть века до этого. Он остался верен его принципам? Как вообще сложилась творческая судьба русских символистов после того, как «их время» навсегда ушло?

Бальмонт повторял себя, много переводил. После середины 1920-х он почти ничего не делал, потом психически заболел и выпал из жизни. Кто много работал в конце жизни — это Вячеслав Иванов. Его «Римский дневник 1944» — вершина его творчества. Белый пытался как-то интегрироваться в советскую культуру, и у него даже что-то получалось — потом, конечно, перестало бы получаться, но в 1934-м он умер.

Ну а про игры Брюсова с большевиками и его карьерные поползновения известно. Это печальная история, с Мережковским и Гиппиус тоже печальная, но по-другому — я имею в виду их поведение во время Второй мировой. Ну а много ли в истории литературы непечальных историй?

Свежие комментарии