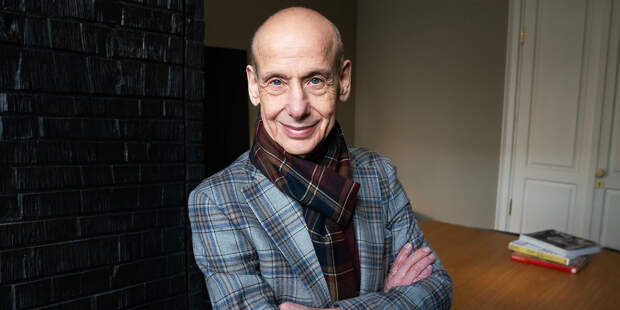

Насколько личностное достоинство человека является точкой опоры в мире дефицитов смысла, понимания и доверия — об этом «Сноб» поговорил с заведующим кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и автором новой книги «Психология достоинства: Искусство быть человеком» Александром Асмоловым.

Александр Григорьевич, почему такое название — «Психология достоинства»?

С моей точки зрения, главными болями нашего времени являются три базовых дефицита: дефицит понимания, дефицит доверия и дефицит смыслов. Для меня разговор о достоинстве в наше непростое время — это приглашение читателей к поиску точки опоры, позволяющей при любых социальных непогодах сохранить свое неповторимое лицо. Отсюда пафос названия книги. «Психология достоинства» в чем-то перекликается с известной формулой: дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

Мировоззрение моего проекта неразрывно связано с двумя произведениями о том, как человек может сохранить свое «я» в самое бесчеловечное время: «Человек в поисках смысла: От лагеря смерти к экзистенциализму» Виктора Франкла и гимн стойкости человека талантливого психоаналитика Бруно Беттельхейма «Просвещенное сердце», который сумел сохранить свое достоинство в условиях ада нацистских лагерей. Оба этих великих экзистенциалиста и культурных героя, повторюсь, прошли ад лагерей смерти Третьего рейха и сумели не только сохранить свое достоинство в условиях расчеловечивания, но и стать для всего мира проповедниками надежды и веры в силу упрямства человеческого духа. Эти мыслители основали уникальные мировоззренческие школы, содействующие открытию возможностей выбора человеком в ситуациях без выбора и обретению смысла своего существования. Диалог с ними проходит через всю мою книгу «Психология достоинства: Искусство быть человеком», в которой я шаг за шагом показываю, что каждый человек своими поступками, проникнутыми заботой о других людях, может изменить этот мир к лучшему.

Я читал много книг по психологии, но это чаще всего некие сборники советов про то, как лучше устроить свою жизнь. А вы в своей книге касаетесь самых разных тем и научных дисциплин: биология, антропология, теория сложных систем, теория эволюции… Как пришла идея создать такой универсальный «учебник жизни»?

Знаете, есть разные книги по психологии и культурной антропологии. Есть среди них и те, которые я с грустной иронией называю «психологическим фастфудом». Это несусветное количество «поваренных книг» о том, как на завтрашний день переделать свое «я», трансформироваться и стать лидером из лидеров. Я психотерапевтически сочувствую читателям этих книг, которые верят, что по мановению волшебной палочки они переродятся и станут героями нашего времени. Чем человек отличается от любых своих собратьев по лестнице эволюции? Прежде всего тем, что он обладает самым уникальным кодом на планете Земля — кодом непредсказуемости. Вспомните крылатое выражение Александра Сергеевича Пушкина: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» (восклицание поэта по поводу написания им исторической драмы «Борис Годунов». — Прим. ред.). Оно полно глубочайшего эволюционного смысла, и смысл этот состоит в том, что жизнь человека нельзя понять, уподобляя его роботу из произведений Айзека Азимова. Мы не роботы. Сколько бы ни разрабатывали моделей искусственного интеллекта, ни одна из них не будет обладать кодом непредсказуемости, воспринимать юмор, лукавить, шалить и удивляться самой себе. Человек является эмерджентной, самопрограммируемой системой, и других таких нет. Передавая смысл сказанного, обращаюсь к метафоре своей книги: Донкихоты против роботов.

Вы много лет работали и продолжаете работать в сфере образования. У вас в книге есть потрясающая фраза, которую вам когда-то сказал Зиновий Гердт: «Дети — не наше будущее. Ведь ясно, что у детей свое будущее, а у меня — свое». Возможно ли в таком случае научить студентов и вообще любого человека будущему, если о нем, о будущем, ничего не знают даже учителя? Не видите в этом парадокса?

Чем взрослее я становлюсь, тем больше люблю сказки. В них есть формула, по которой я живу: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». По своей психологической сути это и есть формула встречи с непредсказуемым будущим. В этом мире будут жить только те поколения, которые обладают потенциалом готовности и зоркостью к разнообразию, а также двумя уникальными талантами: талантом свободы и талантом критического мышления. Ныне банально повторять, что знания, которые студент получает на втором курсе, к четвертому курсу уже нередко устаревают. Мы живем в мире разных скоростей. Чтобы растущий человек смог состояться и быть готовым к этим скоростям, он должен быть мастером обнимания необъятного. Пока в школе будут задачи, далекие от жизни, и не станет понятно, для чего эта школа нужна, мы будем проигрывать образование наших детей и сталкиваться с рисками поломанных детских судеб.

То есть человек должен уметь верифицировать свое будущее?

Да, он должен владеть критическим мышлением, талантом свободного выбора и эмоциональным интеллектом. В свое время я предложил концепцию универсальных учебных действий для школы XXI века (УУД). Эта идея вошла в стандарты дошкольного и школьного образования. Она связана с тем, что нынешняя система образования должна стать системой, выполняющей следующую миссию: миссию диалога между поколениями. Иначе распадется связь времен.

Вы много пишете об истории и постоянно подчеркиваете, что эффективнее всего человечество развивается в условиях взаимовыручки и консолидации. Вы даже правило такое придумали: «Людей спасает закон сбережения друг друга». Однако история, в том числе и современная, учит нас тому, что как раз конфликты, войны, противоречия двигают вперед и научный прогресс, и социальные процессы, по сути, определяя весь исторический процесс. Вы не видите в этом противоречия?

Ключевые идеи моей книги — это гипотезы о парадоксальном взаимодействии преадаптации как готовности к тому, чего не может быть, и адаптации; а также о симбиозе взаимопомощи и конфликта в эволюции и природы, и общества, и человека. Каждый раз, когда мы нарушаем балансы между адаптацией и преадаптацией, конфликтом и взаимопомощью, мы становимся пленниками узкого видения истории через оптику конфликта. Например, начинаем вести отсчет нового исторического времени России с выстрела «Авроры», уничтожения «кулачества» как первого класса предпринимателей и тому подобное. Вся история человечества превращается в историю, подтверждающую абсолютно неверную формулу «человек человеку волк». Когда я слышу эту формулу, я говорю: «Вы не понимаете психологию волков». Иными словами, видение мира через оптику конфликта приводит к тому, что человечество попадает в эффект колеи.

Для пояснения этого приведу следующий пример. Представьте, что вы вечером едете домой на машине. И вдруг на дорогу выскакивает заяц. Он попадает в свет фар, но вместо того, чтобы убежать, свернуть с дороги, начинает нестись вперед в узкой полосе света, фактически обрекая себя на гибель. Вот так и мы иногда совершаем ошибку этого зайца, когда рассматриваем развитие человечества только через оптику конфликта. Уподобляемся зайцу, который бежит в свете фар, не замечая ничего вокруг! По сути, я обращаю внимание на то, что в эволюции и истории человечества есть два драйвера: один — конфликт, а второй — взаимопомощь. Мы не можем сказать, какой из них важнее для истории. И обращаемся только к трудам таких великих конфликтологов, каковыми являются Дарвин, Маркс и Фрейд. И в упор не видим потрясающих мировоззренческих концепций Петра Кропоткина («Взаимопомощь как фактор эволюции»), а также богатейших представлений Владимира Вернадского о том, что мы с вами живем в эпоху психозоя.

В книге вы перечисляете разные, скажем так, общественные проекции человека: человек как пациент, человек как клиент, человек как ресурс и даже человек как капитал (человеческий капитал). Какую из этих проекций вы считаете перспективнее всего?

Самая эффективная парадигма исследования человека — это парадигма исследования человеческого потенциала. Именно на основе этой парадигмы в современном бизнесе осуществляется парадоксальный переход от продуктоцентризма, клиентоцентризма и, шучу, пациентоцентризма к стратегии человекоцентризма. У каждого человека множество сценариев развития, в которых он может стать человеком. Отсюда ущербны любые подходы к человеку через оптику клиентоцентризма, видящие в нем только частичного человека. Исходя из этих подходов получается, что человек живет для работы. Перефразируя библейскую формулу, я говорю: «Не человек для работы, а работа для человека». В этом самая соль человекоцентризма, позволяющая бизнесу вырваться из прокрустова ложа слепого прагматизма и однобокого видения «частичного человека». Окружающий мир — это сад расходящихся тропок. И мы никогда не знаем, какие возможности мы использовали эффективно, а какие нет. Поэтому для меня самая эффективная проекция — это человек как автор собственной судьбы. Человек — это постоянно развивающаяся эволюционная система, незавершающийся проект эволюции.

Можно ли сказать, что в психологическом смысле мы стали более уязвимыми, более беззащитными, чем 20 лет назад? С чем это связано?

За последние 20 лет резко увеличилось число людей, которые ищут поддержки за порогом здравого смысла, реального мира, которые обращаются к поиску эзотерических решений. Склонность к поиску подобных решений, мистических ответов на практические вопросы приводит к личному кризису. А когда подобное явление становится массовым, кризис резко нарастает уже в масштабах всего общества. В этом смысле да, мы стали более уязвимыми перед «магами и чародеями» XXI века.

Обычно в конце интервью мы просим собеседника назвать две-три книги современных российских писателей, которые можно порекомендовать читателям портала «Сноб». Вы следите за современной русской литературой? Что-то произвело на вас впечатление?

Уже более 50 лет я живу на факультете психологии Московского университета. А это значит, что каждый раз, оказываясь перед студентами, я должен быть готов ответить на любой их вопрос. В том числе (и прежде всего) обсудить нашумевшие книги, которые привлекли внимание студентов. Поэтому мне всегда приходится нырять в миры новых книг, в том числе, увы, и в упомянутый «психологический фастфуд».

Если же говорить про любимое чтение, то, как я уже сказал, я люблю сказки, часто перечитываю и Толкина, и «Гарри Поттера». Я вырос в поселке писателей Красная Пахра. Писатель Владимир Тендряков, муж моей сестры, всегда говорил мне, что фантастика и сказки — это самые трудные жанры. Конечно, я читаю книги «не по работе». Из современных писателей мне нравится, например, Дмитрий Данилов, Юлия Яковлева, написавшая цикл о детях блокадного Ленинграда. Мне близок по духу такой поэт и мыслитель, как Ольга Седакова. Кроме того, я зачитываюсь стихами моей замечательной ученицы, мастера когнитивной психологии, профессора Марии Фаликман. А самые яркие из последних впечатлений — прекрасная книга Ирины Левонтиной «Честное слово» и книга «Кому на Руси сидеть хорошо» мужественного журналиста и человека Евы Меркачевой.

Беседовал Владислав Толстов

Свежие комментарии