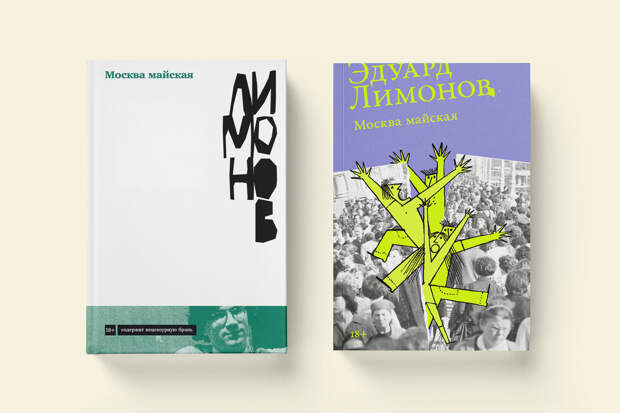

В серии «Лимонов. Избранное» вышел роман «Москва майская», рукопись которого долгое время считалась утраченной. Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил о книге с главным редактором «Альпина. Проза» Татьяной Соловьевой и Денисом Изотовым, который участвовал в поисках рукописи.

Сноб: Я, как и очень многие, был уверен, что «Москвой майской» растопили камин. Как так вышло, что ее теперь можно купить в магазине?

Денис Изотов: Денис Изотов: (смеется) Мы все так думали, поэтому это была удивительная, очень неожиданная находка. Эдуард Вениаминович нас всех убедил в том, что роман уничтожен, он и сам так думал. Неожиданно эта рукопись нашлась в США, в библиотеке Стэнфорда. Это произошло буквально полгода тому назад — и вот книга уже на полках магазинов.

Сноб: Как она оказалась в Стэнфорде?

Денис Изотов: Рукопись нашлась в архиве Синявского, издателя и диссидента, мужа Марии Розановой. Лимонов дал им почитать рукопись романа, Розанова ее сохранила и после смерти Синявского передала в архив Стэнфорда.

Сноб: Известно, что Розанова убедила Лимонова не публиковать «Москву майскую»: то ли текст был «сырой», то ли не хотелось случайно обидеть кого-то из упомянутых в книге людей. Вторая версия мне кажется странной: я не поверю, что Лимонов согласился что-то не печатать, чтобы никого не обижать.

Денис Изотов: Да, это, конечно, очень странно. Но я не думаю, что такова была аргументация Розановой. Скорее всего, она сказала Лимонову, что книжка не удалась, просто постаралась сформулировать это «помягче», как часто делает издатель в разговорах с авторами. Наверное, она обратила внимание на очень большое количество героев, из которых всего один человек, Революционер, не назван реальным именем. Точнее, имя его упоминается, а фамилия — нет, но очевидно, что образ не собирательный.

Все остальные названы реальными именами, они все были на тот момент живы. Я не могу сказать, что Лимонов их как-то беспощадно клеймит. Он просто в своей манере пишет то, что думает. В этом смысле, возможно, Розанову это могло «удержать» от публикации.

Сноб: То есть книжка все-таки была «сырая»?

Татьяна Соловьева: Татьяна Соловьева: Такой момент есть — но «сырость» ли это?

Очевидно, что роман писался в два захода. Сначала была написана часть про три самых ярких дня в Москве, а через какое-то время Лимонов дописал вторую часть и эпилог — это произошло точно не раньше 1986 года, потому что там упоминается, например, могила Андрея Тарковского. То есть к этому времени он уже точно был похоронен. Есть еще один косвенный факт в поддержку этой версии: эпилог «Москвы майской» структурно — это почти калька с «Молодого негодяя», а он вышел как раз в 1986 году.

«Сырость» здесь — это скорее нечеткость структуры. С одной стороны, есть заявка на то, что все действие книги умещается в три дня, как в «Молодом негодяе». С другой — ограничиться этими тремя днями не получилось: Лимонов там вспоминает похороны Крученых, момент приезда в Москву, который состоялся явно раньше, чем 1969 год. Композиционной четкости здесь нет — это могло стать причиной отказа. Но, опять же, реальная это причина или формальный повод — остается только гадать.

Татьяна Соловьева: Я думаю, что Лимонов отказался от «Москвы майской», потому что эта книга действительно повторяет стилистику и жанр «Подростка Савенко» и «Молодого негодяя». Наверное, ему показалось, что еще одна такая книга не нужна. Хотя роман, конечно, абсолютно замечательный, и написан на том же уровне, что и «харьковские».

Сноб: Могла ли случиться «московская» трилогия Лимонова? Или, по крайней мере, дилогия? Если ему хотелось рассказать больше, чем позволяла одна книга.

Татьяна Соловьева: Мне кажется, что предпосылок прямого продолжения тут нет. Наоборот, это история, которая логично закрывает пробел между Харьковом и Нью-Йорком. Лимонов пишет этот текст уже в Париже — он не тождественен своему герою и, как всегда, обладает «авторским сверхзрением». О своем герое Лимонов знает гораздо больше, чем сам герой.

Эд уверен, что приехал в Москву навсегда, что в этом городе он и будет развиваться дальше. Чем ближе мы подходим ко второй части, тем больше авторское сверхзрение проявляется. Лимонов часто оговаривается: «Мы-то с вами знаем, что будет дальше». Он включает в эту игру читателя, который уже знаком с нью-йоркской трилогией.

Получается, что «Москва майская» — это такой мостик, недостающее звено между Лимоновым-харьковским-поэтом и Лимоновым в Нью-Йорке. Может быть, он потому так легко и поддался на уговоры Розановой: было понимание, что эту лакуну нужно заполнить, но не было уверенности в том, что для конструирования целостного мифа этот момент важен. Поэтому я думаю, что более крупной единой задумки здесь не было.

Денис Изотов: А мне кажется, что была. В эпилоге к «Москве майской» Лимонов пишет, что у него запланирована еще одна книга — пятая. Я думаю, что она должна была быть о его знакомстве с Щаповой: мы знаем, что в жизни Лимонова это большое событие. И очевидно, что после отказа от «Москвы майской» вторую книгу он даже не начинал.

Татьяна Соловьева: Насчет знакомства с Щаповой — понятно, что это важная часть общего мифа, но я не уверена, что это могла бы быть прямо «вторая часть» этого романа. Если мы добавим к двум трилогиям еще хотя бы два романа о Москве, получится восемь томов — это очень подробно для общей единой задумки. Я не уверена, что у Лимонова был план писать по трилогии о каждом периоде своей жизни. Все-таки стилистически и композиционно «Москва майская» из этого мифа немного выбивается. Хотя, наверное, московская дилогия при другом стечении обстоятельств могла получиться.

Сноб: «Москва — майская» — это, грубо говоря, роман о чем? Если я правильно понимаю, это (на данный момент) самый подробный портрет Лимонова-поэта.

Денис Изотов: Лимонова часто обвиняют в эгоцентризме, но на самом деле его романы — это всегда череда ярких портретов людей, окружающих его. Это касается и «Москвы майской». У нас был Харьков Лимонова, был Париж Лимонова, естественно, Нью-Йорк Лимонова — но никогда не было Москвы Лимонова, хотя в Москве он провел несколько очень ярких лет. Об этом времени до нас дошло всего несколько рассказов. А теперь есть полноценная книга про Москву: и это очень московский роман, ты прямо чувствуешь дух города. Мне кажется, что в «Москве майской» это самое важное.

Денис Изотов: Это правда очень московский роман. Даже при условии, что какие-то локации не сохранились. Закрылись кафе, какие-то здания снесены, но по маршрутам из «Москвы майской» до сих пор можно ходить, как с Джойсом ходят по Дублину. Конечно, местами Москва изменилась очень сильно: Беляево у Лимонова — это какая-то дикая окраина, до которой непонятно, как добираться, и Эда это очень сильно фраппирует, потому что первое время он живет именно там. Потом он переезжает в Уланский переулок — и такая Москва ему очень нравится. Это большой город, в котором он чувствует себя абсолютно органично: не чувствует себя «чужим» и от такого масштаба не страдает.

Этот роман — это Москва, май, свет. Есть какие-то отдельные сцены, которые доставляют Эду дискомфорт, но они не связаны с городом. Например, когда он стоит, как засыпанная снегом ель, перед Домом литераторов и ждет знакомую, чтобы она провела его на семинар к Тарковскому. Я бы сказала, что это такой литературный путеводитель по Москве: иногда уже не сохранившейся, но тем интереснее.

Сноб: Несколько лет назад находили «утерянные» романы Луи-Фердинанда Селина — «Войну» и «Лондон». Они были в каком-то хаотическом состоянии, и издатель тогда принял решение «собрать», систематизировать найденное — многие были против такого подхода и считали, что печатать их стоило как «артефакты», ничего не меняя. С «Москвой майской», насколько я понимаю, история совсем другая — Лимонов явно готовил рукопись к публикации. Или нет?

Денис Изотов: Текст был, можно сказать, в идеальном состоянии. Это была чистовая машинопись, готовый от начала до конца текст, который можно было прямо в таком виде отправлять в печать, за что Лимонову большое спасибо. Вместе с романом была заметка с предполагаемыми исправлениями, какими-то мыслишками, которые Лимонов набросал, но большую их часть разобрать не удалось. Мы знаем, что он думал убрать одну из сцен, но мы не стали этого делать — мало ли, что. В остальном это был совершенно идеальный текст. Или ты, может быть, не согласишься?

Татьяна Соловьева: Отчего же, он действительно был очень «чистым». Там была редактура, но даже прошлые книги Лимонова, которые до нас уже издавались, мы вычитывали не так, как это делали в других издательствах. Некоторые предыдущие издатели считали, например, что Лимонова вообще не надо редактировать (а порой даже корректировать). Очевидно, есть какие-то вещи, которые являются частью авторского стиля и их надо оставить (например, довольно милая, как мне кажется, работа Лимонова с английскими словами, которые он транслитерирует не так, как это вошло в обиход в нашем языке).

Но есть также и очевидные ошибки: даже у состоявшегося автора бывают случаи, когда в длинном предложении в какой-то момент теряется согласование. Такие моменты нужно было править, но их было мало. Композиционно мы, конечно, не трогали ничего, потому что это была готовая машинопись с понятной структурой. Мы точно не планировали «советовать» Лимонову, как ему стоило бы перекомпоновать свой роман. Так что это была не столько редактура, сколько просто глубокая корректура.

Сноб: Это что значит?

Татьяна Соловьева: Например, часто встречалась такая разговорная фраза, когда он вместо «в переулке» писал «на переулке». С точки зрения русского языка, конечно, правильно не так. Вот такие мелочи я как редактор поправила, но это был очень точечный процесс. Какие-то моменты я сознательно не трогала: условно, Дэвида Боуи Лимонов всегда называл «Дэйвидом» — хотя в русском языке принято другое написание, править мы не стали, потому что это приятная авторская фишечка, которую поклонники Лимонова узнают.

Сноб: Главный герой «Москвы майской» — Эд. Чем он отличается от Эдички из нью-йоркской трилогии? Или от провинциального хулигана с тем же именем?

Татьяна Соловьева: В этом романе Лимонов пытается воссоздать свое ощущение «неофита», который приехал в столицу и пытается понять, что же такое московская богема, насколько она соответствует его представлениям о ней. В то же время сам Лимонов на момент написания романа этим человеком давно не является, этот разрыв для него велик. Понятно, что и харьковская трилогия писалась спустя много времени, но там все же сохраняется единая оптика. Здесь она чуть более «рыхлая», это чуть более сложно устроенное повествование. Лимонов не пытается обмануть нас, он абсолютно «надежный» рассказчик, и любой читатель легко проведет границу между Эдом из того времени, то есть «московским» героем, и нарратором, который на все это смотрит из Парижа.

Все остальное — это специфика времени и места. В Харькове он дома, он там знает все. Герой, конечно, взрослеет, это роман воспитания, но он в привычной для себя среде. Москва — новая для него среда, хотя он в ней и не страдает. В основном там описаны какие-то бытовые трудности: поиск квартиры, например. Это, кстати, очень интересно: откуда мы еще узнаем, как человек, который приезжал в Москву в конце 1960-х, снимал жилье? В романе это прекрасно описано. Потом он рассказывает, как они ходят в ГУМ и продают то, что сам Лимонов сшил. Это все история человека, который вынужден выживать, хотя реально живет он совершенно другим — поэзией.

И очень интересно, что он постоянно (даже если не напрямую) сравнивает себя с «богемой». Например, он замечает, что есть Брусиловский в таком-то статусе. А вот Алейников, который приехал в Москву какое-то время назад. Кстати говоря, Алейников — это, наверное, самый положительный персонаж в этом романе. Лимонов к нему относится с неподдельной симпатией и любовью, безусловно положительно. Всем остальным он дает более острые, но и очень меткие характеристики, и почти всегда понятно, почему именно такие: здесь разозлился на этого, здесь — на того. Постоянно возникают сравнения: «я и Алейников», «я и Губанов», я и еще кто-то.

Таким образом мы получаем более объемную картинку самого персонажа, и заодно целую галерею портретов, из которой в несколько модифицированном виде потом вырастет «Книга мертвых». Кстати, ко многим «фигурантам» своих «книг мертвых» Лимонов впоследствии радикально меняет отношение. То, как они описаны в этом романе, и то, как он их описывает потом в своих очерках, очень сильно различается.

Сноб: Можем ли мы читать «Москву майскую» как автокомментарий Лимонова к его стихотворениям? Не в литературоведческом смысле, а в биографическом.

Татьяна Соловьева: Я думаю, можем — потому что стихи тут в центре внимания.

В этой книге Лимонов себя позиционирует именно как поэта, это его основная идентичность. Он приезжает в Москву и говорит: «Я — великий поэт. Я — гений». Мы можем подумать: «Ничего себе самомнение у человека!» (хотя в случае с Лимоновым для нас это не то чтобы большой сюрприз). На самом деле, и Лимонов сам говорит об этом в тексте, это примета времени: в богемной тусовке 1960-х это было самое расхожее выражение. Было принято говорить друг другу: «Старик, ну ты гений!». И в то же время сам Лимонов очень скептически к этому относится: «Ну, какой же это гений!».

Когда Эд участвует в общих «читках», поэтических вечерах, он цепко всматривается, вслушивается в чужие тексты. Он приехал в Москву с интенцией «научиться» чему-то у этой столичной богемы, которая, как ему поначалу кажется, чем-то лучше харьковской.

Сноб: Москва Эда удивляет или разочаровывает?

Татьяна Соловьева: Здесь открывается два направления. С одной стороны, Эд понимает, что у большинства людей, с которыми он знакомится, ему учиться нечему. Это не то, чем он хочет заниматься, не то, как он хочет писать и так далее. С другой стороны, какие-то знакомства становятся для него открытиями, находками. Он прямо прописывает: «Надо посмотреть, как поэт N это делает — и научиться так же». Естественно, речь не о том, что надо что-то списать или насильно «впихнуть» себе какой-то прием.

Эд пытается объяснить какие-то понравившиеся ему тексты: раскрутить их, посмотреть, как они устроены. Он говорит так о текстах Холина, которые сразу произвели на него огромное впечатление. Хвалит Алейникова, хотя дальше и пишет, что тот слишком уходит в автоматическое письмо. Там есть целый пассаж о том, как Алейников мог на сутки закрыться в комнате и потом выходил с толстой тетрадью, которая от начала до конца была исписана стихами. Буквально поток сознания.

Сноб: И Эду это не близко.

Татьяна Соловьева: Да, он отказывается считать это готовым материалом. Ему кажется, что с тем, что Алейников выдает за готовый сборник, на самом деле нужно проводить какую-то селективную работу: ужимать все это, «сушить», чтобы из текстов уходила «вода». У Эда совсем другой подход к процессу творчества. Но он очень уважает природную силу Алейникова, его естественность. У него нет ничего напускного — и это прекрасно.

Лимонов учится поэзии, но происходит это, конечно, не на семинаре у Тарковского, куда он формально попадает как раз за этим.

Там он сразу для себя делает вывод, что учиться нечему и не у кого, потому что с Тарковским у них сильно расходятся взгляды. Для нас это не было новостью, потому что этот фрагмент, несколько переписанный, Лимонов уже использовал в «Иностранце в смутное время». Однокашники на Эда не производят вообще никакого впечатления — их стихи ему не нравятся, поэтому учебы там не происходит. Учеба происходит в жизни, когда он встречается с самыми разными людьми, поэтами и пытается у каждого из них что-то подсмотреть, взять и переделать.

Очень любопытно, как Эд начинает формировать «программный» корпус своих текстов. Например, все «читки» он начинает со стихотворения «Кропоткин»:

Очевидно, что на какой-то период он пытается сделать этот текст своим поэтическим знаменем.

Сноб: Мне кажется, что «Москва майская» сегодня даже более актуальна, чем могла быть в 1986 году. Очень хорошо, что она вышла сейчас: когда уже нет Лимонова, но его миф продолжает писать сам себя. Вы разделяете это ощущение?

Денис Изотов: Мне тоже так показалось.

В первую очередь потому, что мы уже не помним 1960-е годы — и не можем помнить, потому что мы там не жили. И «Москву майскую» очень интересно читать даже просто как временное свидетельство. Тем более что Лимонов очень точно подмечает приметы этого времени. У меня вообще сложилось впечатление, как будто он знал, что это будут читать люди, незнакомые с контекстом: настолько подробно все описано.

В то же время этот роман, благодаря самому факту его «нахождения», у меня ассоциируется с музыкальным альбомом большой рок-звезды, который выпустили уже после ее смерти. Как альбом Toy Дэвида Боуи, который вышел несколько лет тому назад. И сам Лимонов говорил, что его нужно ассоциировать именно с рок-звездами его поколения. С «Москвой майской» в некотором смысле получилась как раз такая «рок-история» — и это очень здорово.

Татьяна Соловьева: Я согласна — добавленная ценность, конечно, есть, и вау-эффект от находки сам по себе добавляет интереса.

Я сейчас говорю даже не про какую-то маркетинговую историю. Для читателя это интересный фон: «Был роман, потом его не было, а теперь он снова есть». И ассоциация с музыкальным альбомом абсолютно правильная.

Мне сейчас пришла в голову, казалось бы, отдаленная ассоциация, связанная с книгой Максима Семеляка «Средняя продолжительность жизни». Он написал про 1988-й и 1998-й годы и хотел, чтобы это чтение ощущалось как прослушивание какой-то старой, случайно найденной виниловой пластинки. Ты не знаешь, что на ней, «ставишь» ее, она звучит — и у тебя одновременно случается узнавание чего-то нового и всплывают воспоминания о чем-то, что происходило не с тобой. Ровно эти чувства вызывает эта теплая майская Москва 1969 года, со всей галереей персонажей, которых уже нет. Но тогда они были, разговаривали, пили, куда-то ходили, стояли под окном около ржавых качелей и окликали этого Эда, а Эд думал: «Боже мой, это мне его надо сейчас впустить» — мол, какая досада.

Если бы этого романа не было, эти кадры никогда бы не остались в истории. Конечно, это абсолютно субъективный взгляд героя, эту книгу не стоит воспринимать как какую-то хронику. Вернее, можно, конечно, но зачем? Для этого есть масса других — документальных — книг. А «Москва майская» — это частный взгляд, который не претендует на всеохватность. Несколько дней из жизни конкретного человека, человека известной нам судьбы, на фоне, кстати, не очень «большой» истории. Все-таки это довольно спокойные годы: не было ни революции, ни большой войны. Это обычная жизнь — тем и интересная.

Сноб: При этом Лимонов из 1980-х для нас — тоже глубокое прошлое.

Татьяна Соловьева: Это действительно очень классная история. У нас есть книжка про конец 1960-х, написанная в середине 1980-х: автор смотрит на героя с определенной дистанции, но читатель значительно обогнал даже автора. При этом мы имеем дело с Лимоновым из того времени, когда он живет в Париже. Если бы он писал «Москву майскую» в 1990-х или в 2000-х, интонация была бы совершенно иная. Но ее написал Лимонов периода «прозаического рассвета», когда он пишет лучшие свои вещи, еще не увлечен публицистикой — это совсем другая риторика, другой синтаксис. Таким образом, мы существуем сразу в трех временах: в 1980-х, из которых Лимонов смотрит на 1960-е, собственно в 1960-х, о которых он пишет книгу, и в совершенно иной современности, где мы ее читаем.

Сноб: Я уверен, что для кого-то «Москва майская» будет первой книгой Лимонова в жизни. По крайней мере, так может случиться. Это хорошая точка входа?

Денис Изотов: Мне кажется, да. И вообще — это довольно смешной и очень познавательный роман, написанный хорошим русским языком. Любому ценителю русской литературы прочитать его будет интересно. Вот таким рекламным слоганом я закончу (смеется).

Татьяна Соловьева: А я добавлю, что этот роман — как марвеловская вселенная: в нем такое количество героев, столько имен и фамилий, в том числе и не самых очевидных, как будто Лимонов пишет это для читателя будущего, предвосхищая развитие интернета. Конечно, когда мы читаем этот текст, мы то и дело лезем в «Википедию» или еще куда-нибудь, чтобы подсмотреть: «А что стало с этим персонажем? А кто это такой?». Это, действительно, похоже на Marvel: в центре внимания у нас Человек-Паук, но вот есть еще немного про Человека-Муравья, а здесь — про Женщину-Кошку.

Лимонов схватывает того или иного персонажа на каком-то этапе его жизни, а то, что происходит дальше, выходит далеко за пределы романа. Пытливый читатель, закончив эту книгу, узнает гораздо больше, чем в нее было заложено изначально.

Беседовал Егор Спесивцев

Свежие комментарии