Поэт, культуртрегер Борис Кутенков — о том, чем Гиппиус важна для русской культуры, почему политика интересовала ее больше литературы, зачем она выстраивала образ стервы с безупречной этической позицией, поддерживала ли Гитлера и из-за чего русский литературный процесс был и остается крайне политизированным.

Литературные изыскания Гиппиус сложно назвать выдающимися, а вот сам ее образ, безусловно, интересен. Чем она важна для русской культуры, почему стоит ее помнить? Дело ведь не только в ярком имидже и не в том, что она была женой более интересного литератора и философа?

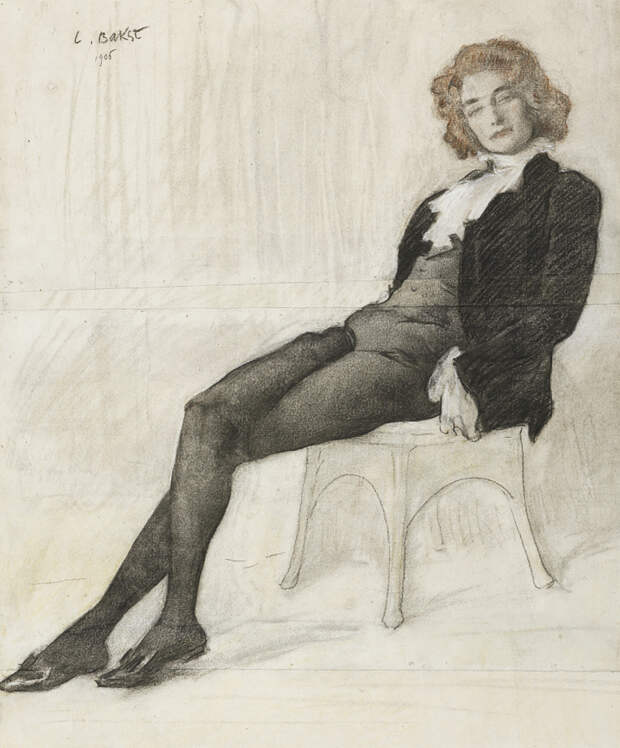

Так бывает сплошь и рядом: литератор остался в истории не своими писаниями и даже не поведением, но его феномен помогает нам что-то понять в настоящем, знаменует какие-то тенденции. Портрет Зинаиды Николаевны сейчас кажется полупародийным: все эти переодевания в белое в жизни и одежде («я могу носить только белое»), лорнеты и эпатирующие фразы про «жареных младенцев на обед»… Всё это уже из серии анекдотов театрального Серебряного века. Гораздо большему, как мне кажется, учат её статьи и в целом образ культуртрегера.

Стихи её сейчас читать невозможно, как мне кажется, но интересна она не этим. Что-то живое прорывается через душную толщу символистских абстракций, когда возникает эмоция — хладнокровно выраженного презрения, как в концовке стихотворения, посвящённого Блоку («Я не прощу. Душа твоя невинна. / Я не прощу ей никогда»). Или всепроникающего гнева, как в чрезмерно декларативной «Блевотине войны…» (которую помню наизусть с восьми лет). Но неталантливый поэт может остаться в истории литературы каким-то своим «финтом ушами»: болезненным вниманием к версификации, как Брюсов, или эпатирующей выпяченностью физиологической, изнаночной стороны жизни — подобно Тинякову. Здесь нет ни того, ни другого: хочется вспомнить мандельштамовское «А он ответил любопытным ''вечность''», ознаменовавшее его разрыв с принципами символизма. Зинаида Николаевна всю дорогу отвечала «вечность» на простое «Который час?» — в этом парадоксальным образом видится и последовательность, верность своим взглядам, и поэтическая неподлинность.

Литература её интересовала меньше, чем политика?

Пожалуй, да. Довольно странное впечатление оставляет статья «Необходимое о стихах» («Предисловие к первому Собранию стихов», 1899–1903). Казалось бы, сейчас мы погрузимся в сущность поэзии. Но вначале Зинаида Николаевна в несколько путаных формулировках уверяет, что стихи сейчас не нужны; как-то переходит на «отдельное» существование поэтического текста, неважное в композиции книги. А между этим высказывает неоригинальную мысль о стихах как молитвах…

Одновременно признаётся завуалированно и в скромности своего дарования: «Я считаю мои стихи (независимо от того — бездарны они или талантливы, — не мне судить, да и это к делу не относится) — очень современными в данном значении слова, то есть очень обособленными, своеструнными, в своеструнности однообразными, а потому для других ненужными». Тоже характерная, путаная фраза, которая словно пытается скрыть важное признание. В конце она и вовсе заявляет, что категория таланта неважна. «Вопрос о силе таланта не имеет значения для тех мыслей, которые мне хотелось высказать. Я думаю, явись теперь, в наше трудное, острое время, стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный, — и он очутился бы один на своей узкой вершине…»

Мне кажется, именно в этой статье сказывается конфликт между «молитвенной», одинокой природой поэзии, — и невозможностью оставить общественное служение. Возможно, именно последнее мешало реализовать поэтический дар полностью.

Стервозность — без преувеличения главное качество, ассоциирующееся с Зинаидой Николаевной. Чем объяснить ее токсичность и необъективность в адрес коллег?

Говорят, увидев водяных пауков в Альпах, Мережковский закричал: «Зина! Они против течения, они совсем как мы с тобой». Тоже образ в культуре — «против течения», баба-яга против: его можно увидеть и в современных культуртрегерах (пример — покойный Виктор Топоров), но довольно часто это превращается в приклеенный имидж, в отсутствие чувствуемой границы между прямотой и хамством. Подобный имидж отлично продаётся, что видно и по нашим дням. И всегда заметно, когда человек полуосознанно работает на его продажу — и когда, наоборот, такая «бабаёжность» остаётся в рамках неангажированной принципиальности. Но второе по определению редкостно. Думаю, в наши дни Зинаида Николаевна активно вела бы соцсети и учила, как жить. Много стремления думать за других и мало внимания к художественной стороне дела.

Метко заметил Георгий Адамович: «Гиппиус была писательницей, но не только писательницей, а еще и какой-то вдохновительницей, подстрекательницей, советчицей, исправительницей, сотрудницей чужих писаний, центром преломления и скрещивания разнородных лучей, и эта ее роль, пожалуй, важнее ее литературных заслуг. Несносна была у нее эта привычка или, вернее, эта поза: никогда ничем не быть вполне довольной…»

Вот слова о позе характерны, но, конечно, в таких случаях интересны моменты, когда спадает маска. Но он же пишет о её своеобразном чувстве литературной справедливости: «И ей пальцем грозить мог кто угодно»; «В ней была колкость, но не было злобы». Тэффи в своих мемуарах тоже пишет о спадающей маске, о моментах нежности, сентиментальности, присущих «белой дьяволице».

Чувствуется в ней некоторое искусственное стремление пробудить себя от какого-то сна, в котором не по своей воле находится, — а стихи выдают это сонное состояние. Но от физиологических заходов в этом смысле поостерегусь.

А что ей все-таки нравилось в культуре своего времени, и что в целом можно сказать о ее вкусе?

Зинаида Гиппиус была феноменально трудолюбива, писала обо всех современниках, но, кажется, слишком делила на «тех» и «этих», игнорируя эстетическое. Вообще, её недооценки очень трогательны: Бальмонта упрекает за аполитичность, но и в разговоре о Ходасевиче, которого она ставит высоко, чувствуется политическая и эмигрантская ангажированность. Прошлась по «невнятице» раннего Пастернака, но это вряд ли стоит принимать всерьёз.

Мне кажется, лучше, чем о других, она написала о Есенине. «Есенин, вне своей поэзии, сам есть некий художественный образ. Его безудержность, его талантливость, ребяческая лживость и бессознательная правдивость, его способность опьяняться „свободой”, чтобы „полететь вверх пятами” и потом в медленном похмелье приходить в себя, — разве все это не черты самого русского народа?». Возможно, чувствовала своё — постоянный образ, стилизацию. Но и здесь тенденция несколько затмевает персональный образ: «Я говорю о поэзии, и Есенина беру лишь как одного из работников, потрудившихся над ней в полной свободе».

Очень любопытна история с Мандельштамом, которую Надежда Яковлевна пересказывает так: высокомерный культуртрегер выгнала юного стихотворца со словами «Из начинающих обычно ничего не получается, а если получится, мне сообщат»; затем, спустя время, что-то разглядела в поэте, просила через других позвать его, но тот не пришёл на поклон. В этой истории Гиппиус мне откровенно нравится: в нашем деле иногда важно «переобуться» эстетически, пересмотреть свои взгляды на поэта. Надежда Яковлевна пишет, что Гиппиус бросилась закидывать всех влиятельных людей письмами о его таланте — вот, кстати, к разговору о чувстве справедливости. Но, судя по статьям, далее не упускала шанса поддеть его, например за «тяжеловесность» — по-моему, не слишком умно.

О других молодых поэтах, видимо, Зинаида Николаевна была не лучшего мнения?

Вообще, статья «Мальчик в пелеринке» и другие, посвящённые литературной молодёжи, у неё самые правдивые: «Когда я вспоминаю о петербургских предреволюционных и даже предвоенных годах — передо мною часто встают юные лица тогдашней литературной молодежи. И даже не только литературной, и не только молодые: помню лица и совсем детские. Мне тогда казалось, что не они, юноши и девушки, уже вошедшие в жизнь, не молодые поэты, уже коснувшиеся литературы, — наша настоящая надежда. Не они смогут дать нам настоящее новое, потому что не их глаза увидят новую жизнь, а вот эти полудетские глаза мальчиков и девочек, что ходят еще в коротких платьицах. Что ж, догадка оправдалась... ужасно оправдалась! Ах, так, сказала Жизнь, — и преподнесла нам кровавую гримасу…». Здесь чувствуется настоящая боль и ответственность, мне это очень близко как культуртрегеру.

Но и эстетическая глухота в её писаниях встречается — например, она пишет о погрешностях футуристов против языка как о «естественном результате разрыва слова с его значением». Тогда как, ясное дело, поэзия — это именно (в том числе) несовпадение слова со своим номинативным определением.

Не могу не задеть тему поддержки Гитлера Мережковским, который еще и от Муссолини получал деньги на написание биографии Данте. Как к этому относилась Гиппиус?

Сама Гиппиус в этом отношении проявляла ситуативную адекватность. О Гитлере у неё есть негативное определение, «идиот с мышью под носом». Но она оставалась, опять же, последовательным символистом до конца своих дней, веря, что немцы избавят Россию от «царства Антихриста», что уже заставляет усомниться во вменяемости оценок. В мемуарах Тэффи говорит об этой амбивалентности позиции Мережковского: его «снисходительность к немцам» можно было объяснить только одним — «хоть с чёртом, да против большевиков».

Я наблюдаю за актуальным литературным процессом изнутри, и меня очень волнует один вопрос: почему он настолько политизированный? Я понимаю, что у людей есть поле профессиональной деятельности, в которое неизбежно вторгается политика (как и в любую другую сферу), но почему рассуждения на политические темы и ежеминутные распри с каждым годом занимают литераторов все больше, чем решение эстетических задач?

Бывает, что политика влезает в окна и двери, и остаться равнодушным к ней невозможно. Об этом, кстати, писала и сама Гиппиус. Это всё понятно. Я уважаю любую стратегию, кроме откровенно злодейской: к такой для меня относятся и любые слова про «коллективную ответственность», олицетворение поступков власть имеющих со всем народом, вообще советы по отношению к людям, находящимся в принципиально иной ситуации. И разговоры о конформизме «оставшегося» человека искусства мне тоже не близки: продолжить работать на благо культуры в тяжелейших условиях — достойный компромисс.

При этом пальто априрорно не может остаться полностью белым, но чаще всего оказывается, что «поучители» как раз не совершили ничего важного, а остались при своей белизне (часто — скрывающей андерсеновское одеяние). В этом смысле образ Фадеева или Симонова — с разумеющимися оговорками по поводу их отдельных поступков — мне сейчас ближе экстатической Гиппиус (но не образ Корнелия Зелинского, например: здесь довольно тонкая грань). Корней Чуковский оставил в своём дневнике критичное замечание о Гиппиус, которая «целыми днями ругает большевиков»: здесь чувствуется как раз по-своему лукавая, по-своему мудрая позиция литератора, который всё прекрасно осознаёт, но хочет сохраниться — для себя и для культуры. Замечательнейшая статья об этой разнице стратегий — Корнея Ивановича и его дочери, непримиримой Лидии Корнеевны, — есть у Самуила Лурье.

Очень советую также прочитать «Разговор с отцом» сына Корнелия Зелинского («Карьерия Вазелинского», как его называл Чуковский), священника Владимира Зелинского. Там, хотя и с понятной сыновней ангажированностью, но с разных сторон, болезненно и тонко рассмотрен образ чиновника, действующего в тоталитарную эпоху.

А в какой момент вообще наши художники слова стали самоутверждаться за счет участия в политической повестке и насаждения своей «более правильной» позиции коллегам? Русская литература всегда брала на себя такую внелитературную функцию?

Об этом замечательно писал Набоков в своей статье о Гоголе: что русскому писателю в какой-то момент становится мало эстетической составляющей, он надевает тогу проповедника, учителя жизни и постепенно теряет себя. Но, разумеется, литература знала разные периоды. Поэзия, разумеется, может брать на себя не свойственные ей функции: здесь можно вспомнить обращение Вознесенского к Адольфу Урбану — тот в ответ на упрёки последнего в социальности писал, что иногда поэзии приходится становиться Золушкой, и подметать пол, и делать всякую другую черновую работу. С «я-пафосом» это выражено у Евтушенко, поэзия которого, по его словам, «стирает эпохи грязное бельё». Не может не вспомниться и «лиссабонский» вопрос Достоевского по отношению к Фету (Фёдор Михайлович считал недопустимым публикацию стихов Фета после землетрясения в Лиссабоне, которое унесло много жизней. — Прим. ред.).

Однако время безжалостно и справедливо — оно стирает уже обстоятельства написания, нюансы эпохи, оставляет актуальным вопрос о даровании и получившиеся вещи. Ревизия произошла и в отношении Гиппиус, стихи которой преувеличенно хвалили современники, даже Иннокентий Анненский. Но это не значит, что перечитать её сейчас не стоит: многое можно понять через опыт ошибок, попаданий и (осторожных, вне прямых рифм с сегодняшним днём) сопоставлений.

Свежие комментарии