«Между риском и совриском» — проект «Сноба» о художниках, которые изменили искусство и превратили его в объект многомиллионных сделок. Новый выпуск уже на VK. Историк искусств Алина Сопова и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Полякова обсуждают работы Василия Кандинского.

Василий Кандинский — имя, с которого начинается история абстрактной живописи. Его картины будто музыка для глаз — яркие цветовые аккорды, заставляют звучать душу. Кто же он такой и в чем смысл его искусства? Конечно, передать суть его творчества вдали от оригиналов — задача непростая. Но мы попробуем.

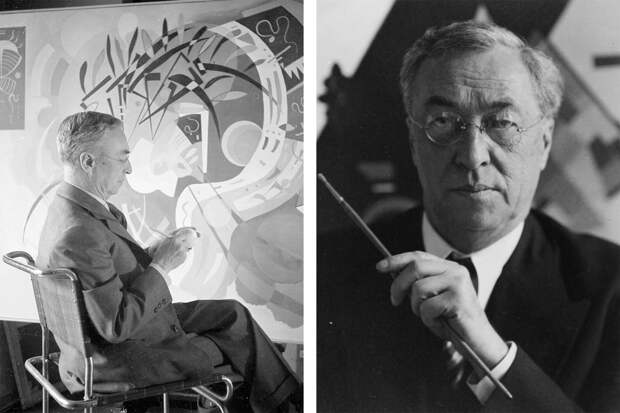

Юрист, променявший карьеру на живопись

Представьте юриста, который в 30 лет внезапно меняет свою уважаемую профессию на краски — именно так поступил Василий Кандинский. Родился он в Москве в 1866 году, получил блестящее образование по юриспруденции (закончил МГУ). Женился, преподавал, занимался наукой, но в 1896 году оставил карьеру юриста и уехал учиться живописи в Мюнхен! Там Кандинский быстро стал «своей» фигурой в авангардной тусовке: он был энергичный и харизматичный. В 1911 году вместе с Францем Марком основал группу «Синий всадник». Их цель была смелой — прорвать границы традиционного искусства и найти новые формы выражения. Когда началась Первая мировая война, Кандинский, как российский подданный, был вынужден покинуть Германию. В революционной России он создавал музеи в провинциях и преподавал. Но ему не нравилось, что социалистическая идеология проникала в искусство. И уже в начале 1920-х он снова перебрался в Германию. На родину он больше не возвращался. С 1922 по 1933 год преподавал в знаменитой школе Баухауз, прививая молодым художникам любовь к цвету и форме. Это учебное заведение полностью изменило облик всего современного визуального мира — от зданий до шрифтов. Там разрабатывали новый подход к дизайну, в котором все должно быть лаконичным, рациональным и функциональным. В общем, если бы не Баухауз — дизайнерская IKEA и стиль минимализма не были бы такими, какими мы их знаем. Но вдруг нацисты закрыли Баухауз. Художнику снова пришлось переезжать. На этот раз он эмигрировал во Францию. Там он прожил до конца своих дней (1944). Так «вечный странник» Кандинский успел поработать и оставить свой след в России, Германии и Франции — три страны, три главы жизни, закалившие его как гражданина мира и новатора в искусстве.

В чем смысл хаоса форм?

Кандинский считал, что истинное искусство рождается из глубин духа. В 1911 был опубликован его манифест «О духовном в искусстве». Это была не просто статья, а настоящая программная работа, где он изложил свое понимание смысла искусства, роли художника и духовной природы творчества. Главная идея: живопись не должна просто изображать внешний мир, а обязана выражать внутреннее, духовное содержание. Так что если картины Кандинского казались вам хаосом пятен — это как раз и есть его язык, язык внутреннего мира. По его меткому образному сравнению, художник — это пророк, призванный вытянуть вперед «застрявшую повозку человечества».

Видел цвета и слышал музыку

Представляете, у Кандинского была одна особенность — синестезия. Он слышал цвета и видел музыку. Для него синий звучал, как виолончель, а желтый — как звон колокольчика. Это необычное восприятие помогло ему соединить музыку и живопись. Он верил, что краски могут «играть» на струнах души. Поэтому его картины называются «Импровизация», «Композиция» — как музыкальные произведения. Кандинский говорил: «Цвет — это клавиши, глаз — молоточек, а душа — рояль с множеством струн». Художник-исполнитель играет, вызывая вибрации в душе зрителя. Эта поэтичная философия — соединить живопись, музыку и духовность — стала сердцем его искусства.

Наследие

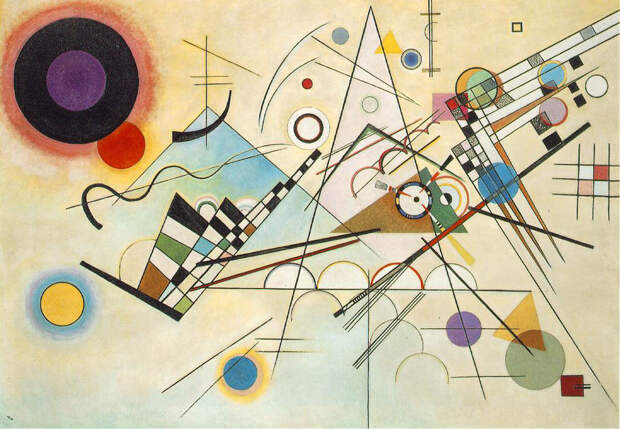

Вот «Композиция VIII» (1923) — художник считал ее вершиной своего послевоенного творчества. Здесь Кандинский использует геометрические формы — круги, треугольники, линии — чтобы создать визуальный ритм, напоминающий музыкальную композицию. Картина стала первым произведением Василия Кандинского, приобретенным Соломоном Гуггенхаймом. В итоге меценат собрал крупнейшую в мире коллекцию работ художника (более 150 произведений). Сегодня «Композиция VIII» занимает почетное место в постоянной экспозиции Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Как новатор, Кандинский оставил колоссальное наследие. Его считают одним из основоположников абстрактной живописи и ее главным теоретиком. Он был едва ли не первым, кто сумел убедительно обосновать, почему картина не обязана что-то изображать, чтобы нести смысл. Своим примером и трудами Кандинский проложил путь для множества последователей и художественных течений XX века. Например, его идеи вдохновили преподавателей и студентов той же школы Баухауз, а после Второй мировой войны отзвуки его философии находятся в работах абстрактных экспрессионистов.

Кандинский — один из тех, кто продвинул искусство к нефигуративным формам на десятилетия вперед.

Как узнать его работы?

Абстракция без сюжета: никаких пейзажей или лиц, только цвет, форма и эмоция.

Музыкальные названия: «Композиция», «Импровизация» — как будто это не картина, а партитура.

Сильный цвет и ритм: яркие пятна, круги, линии и острые углы словно танцуют по холсту.

Стоя перед его полотном, написанным более ста лет назад, мы все так же чувствуем энергию красок, ритм линий и ту самую «вибрацию» души, о которой мечтал художник. В этом и кроется феномен Кандинского: не объясняя ничего буквально, он умудряется говорить со зрителем на универсальном языке цвета и формы — языке, понятном без слов.

Свежие комментарии